Fakten und Zahlen

Der diesjährige Präsidentschaftswahlkampf hat die US-Bevölkerung in zwei einander unversöhnlich gegenüberstehende Lager gespalten wie kaum einer zuvor. Das liegt zum einen an den extrem polarisierenden Kandidaten, zum anderen an demografischen Trends, die diese Lagerbildung forcieren und politische Fakten schaffen können. Hier ist nachzulesen, was man über die US-Wahl wissen muss.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

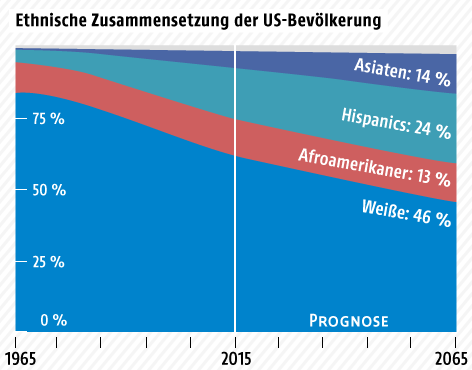

Während der republikanische Kandidat Donald Trump fast ausschließlich auf weiße Wähler setzt, versucht die Demokratin Hillary Clinton, eine noch breitere Wählerkoalition als Noch-Präsident Barack Obama zu schmieden. Eine Zukunft dürfte Trumps Strategie nicht haben. Zwar sind noch 70 Prozent der US-Amerikaner weiß, doch bereits im Jahr 2050 dürften sie laut dem US-amerikanischen Pew Research Center keine Mehrheit mehr stellen.

Grafik: ORF.at; Quelle: Pew Research Center

Doch die ethnischen Verschiebungen sind nur einer von mehreren großen demografischen Umbrüchen, die die Politik völlig verändern werden. Die US-Bürger werden älter, zudem spalten die Einkommensverhältnisse die Bevölkerung. Dabei zeigt sich eine Trendumkehr: Während früher weniger gut Ausgebildete mit geringem Einkommen nicht unbedingt zu den republikanischen Kernwählern gehörten, gilt diese Gruppe nun als Trumps Basis. Gleichzeitig wenden sich besser Ausgebildete an die Demokraten, die früher als Bastion der Arbeitschaft galten - mehr dazu in Die entscheidenden US-Wähler.

Nicht überall Wahlkampf

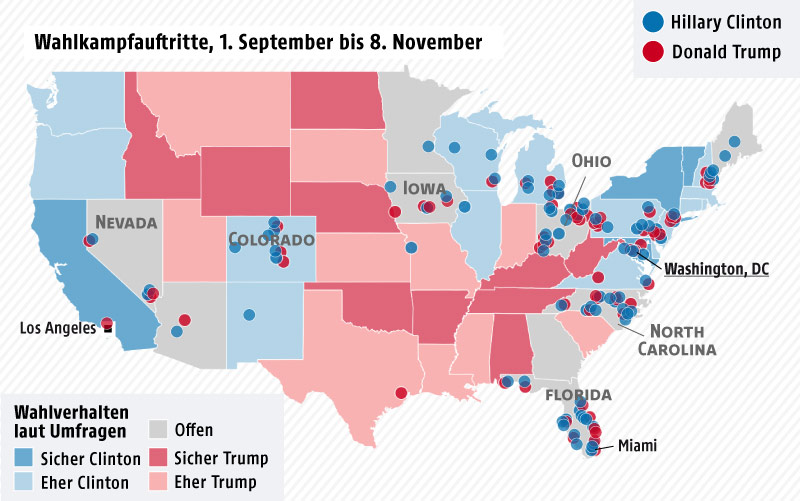

Bei US-Wahlen geht es neben der Frage, wer wen wählt, auch immer darum, wo was gewählt wird. Das begründet sich aus dem Wahlmännersystem: Letztlich müssen die Kandidaten die für eine Mehrheit nötige Anzahl von 270 Stimmen der insgesamt 538 Wahlmännern und -frauen in den US-Bundesstaaten erringen. Um diese buhlt man besonders in den „Swing-States“, also jenen Bundesstaaten, die nicht eindeutig republikanisch oder demokratisch wählen.

Grafik: ORF.at; Quellen: hillaryspeeches.com/donaldtrump2016online.com/APA/realclearpolitics.com

Hinter der Frage, wie man die „magische“ Zahl 270 erreicht, steckt hartes Kalkül. Das ist der Grund, warum auch bevölkerungs- und flächenmäßig große Staaten im Wahlkampf von Clinton und Trump links liegen gelassen wurden. Sie beschränken sich in ihrem dichten Programm auf die umkämpften Staaten, in denen die Mehrheit nicht von vornherein feststeht und in denen viele Wahlmänner zu gewinnen sind. Neben Florida sind auch Ohio, North Carolina und Pennsylvania besonders hart umkämpft – mehr dazu in Die zwei Klassen von US-Staaten.

Countys als Zünglein an der Waage?

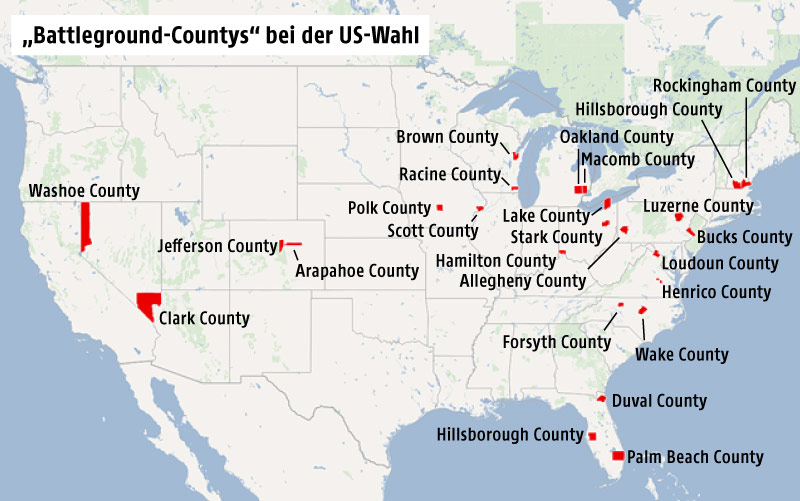

Von besondere Bedeutung sind nicht nur diese „Swing-States“, sondern auch „Battleground-Countys“. Die Ergebnisse von nur wenigen dieser mit österreichischen Wahlbezirken vergleichbaren Verwaltungseinheiten könnten zum Zünglein an der Waage werden.

Grafik: Omniscale/OSM/ORF.at; Quelle: politico.com

Zwar nehmen sich einzelne Bezirke, und seien es 25 an der Zahl, zunächst bescheiden aus. In Summe lassen sich hier aber doch fast fünf Millionen aller Stimmen lukrieren. Das ergibt annähernd die Differenz zwischen Obama und Mitt Romney bei der letzten Präsidentschaftswahl 2012 - mehr dazu in Hier wird die US-Wahl entschieden.

Die Instrumentalisierung der Armut

Eine der großen Unbekannte bleibt, wie einflussreich die Stimmen der weißen Arbeiter sein werden. Trump mobilisierte die frustrierten, vom Abstieg bedrohten weißen Arbeiter wie kein Republikaner vor ihm. Dabei seien die Weißen viel weniger von Armut betroffen als Schwarze und Hispanics, sagt der US-Soziologe Herbert Gans.

APA/AFP/Mandel Ngan

Gans dreht die Unterstellung Trumps, Demokraten könnten mit Hilfe der Minderheiten die Wahl fälschen, daher um: Aus Sicht armer Schwarzer und Hispanics „ist die Wahl sicher manipuliert“. Dass sich die US-Politik im Umgang mit Armut so schwertut, hat laut dem Soziologen mehrere Gründe - mehr dazu in Das meistignorierte Thema der US-Wahl.

Wirtschaft: Hoffnung und Altlast

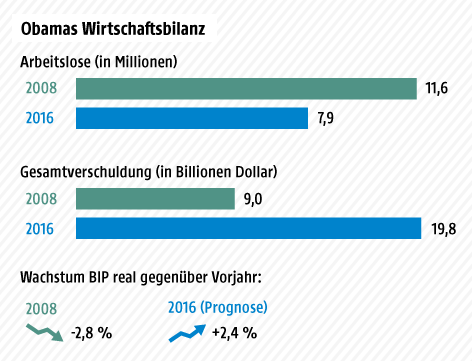

Ohnehin war die Wirtschaft der USA im Wahlkampf wenig überraschend ein omnipräsentes Thema. Im Zuge der Finanzkrise hat US-Präsident Barack Obama viel Geld in die Hand genommen, um die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen: Mehr als 800 Mrd. Dollar (757 Mrd. Euro) wurden für Investitionen und zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit verwendet.

Grafik: ORF.at; Quelle: Bureau of Labor Statistics, US Debt Clock, Bureau of Economic Analysis

Banken und Konzerne wurden verstaatlicht. Damit erholten sich die USA relativ rasch, das Wachstum zog an. Doch seinem Nachfolger hinterlässt Obama einen enormen Schuldenstand. Heute haben die USA Schulden von 19,8 Billionen Dollar - beinahe eine Verdoppelung. Die Staatsverschuldung beträgt derzeit 107 Prozent der Wirtschaftsleistung - mehr dazu in Wirtschaftsaufschwung dank Starthilfe.

Langer Wahlzettel

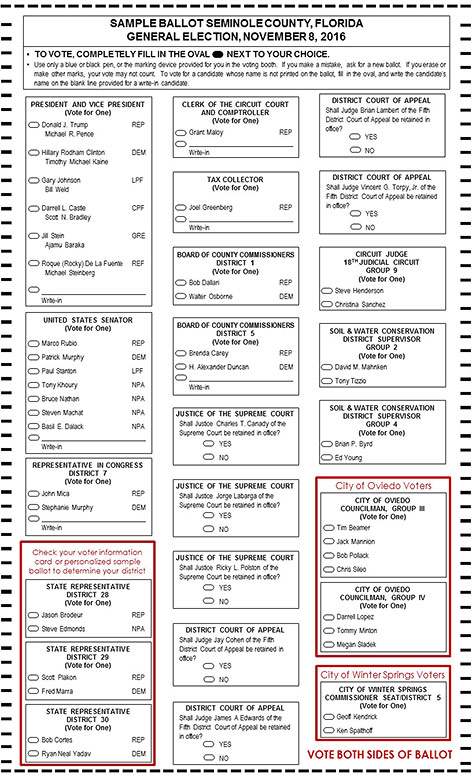

Auch wenn am Dienstag alle Augen auf Clinton und Trump gerichtet sind: De facto ist der Wahlzettel wesentlich länger. Vom Bezirksrichter bis zum Sheriff gibt es viele Ämter neu zu besetzen, festgelegt werden die Machtverhältnisse auf Washingtoner Ebene über die Bundesstaaten bis auf lokale Ebene hinunter. Erst das Gesamtergebnis zeigt, ob bis zu den Midterm-Elections in zwei Jahren Republikaner oder Demokraten mehr zu sagen haben.

voteseminole.org

Ein Beispiel für den Wahlzettel, den es etwa in Florida zu „bewältigen“ gilt

Dabei geht es vor allem um die Mehrheit im Kongress. Die Demokraten stellten zwar mit Obama zweimal hintereinander den Präsidenten, doch in den letzten sechs Jahren hatten sie keine Mehrheit im Senat. Dadurch brachte Obama kaum wegweisende Gesetze durch den Kongress, weil die Republikaner mit der Mehrheit in beiden Kammern das Gros der Initiativen abschossen. Nun kämpft Clinton darum, dass die Mehrheit im Kongress wieder bei den Demokraten landet - mehr dazu in Der Wahltag, der alles verändert.

Links: