Wählerkoalitionen im Umbruch

Einer der ungewöhnlichsten Aspekte des - an Ungewöhnlichkeiten nicht gerade armen - US-Wahlkampfs ist, dass Hillary Clinton und Donald Trump auf völlig unterschiedliche Wählersegmente setzen. Trump setzt fast ausschließlich auf Weiße und stieß dabei noch viele - auch republikanisch wählende - Frauen vor den Kopf. Clinton dagegen versucht, eine noch breitere Wählerkoalition als Noch-Präsident Barack Obama zu schmieden.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Vor allem Trumps Strategie hat mittelfristig keine Zukunft. Rein rechnerisch kann sich ein Sieg für Trump derzeit aber noch ausgehen - denn noch sind fast 70 Prozent der Bevölkerung Weiße. Und sie haben - gemeinsam mit den Schwarzen - die höchste Wahlbeteiligungsrate, während von der am stärksten wachsenden Gruppe der Hispanics besonders wenige ihre Stimme abgeben.

Minderheiten als Mehrheit

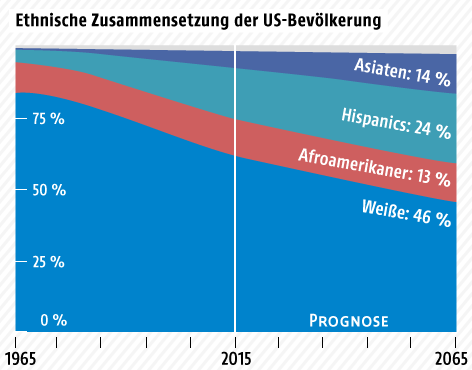

Doch in weniger als 50 Jahren werden die Weißen nicht mehr die absolute Mehrheit stellen - denn Afroamerikaner, Hispanics, Asiaten und andere werden im Jahr 2065 gemeinsam mehr sein als die Weißen, wie Daten des US-amerikanischen Pew Research Center zeigen. Eine solche Mehrheit der Minderheit („majority minority“) gibt es bereits in mehreren Bundesstaaten, etwa in Texas und Kalifornien.

Grafik: ORF.at; Quelle: Pew Research Center

Wegdriften des „common ground“

Die ethnischen Verschiebungen sind nur eine von mehreren großen Veränderungen in der US-Bevölkerung, die die US-amerikanische Gesellschaft und damit auch die Politik in den nächsten Jahrzehnten völlig verändern werden, aber bereits heute spürbar sind.

Sie führen laut Paul Taylor vom Pew Research Center dazu, dass Demokraten und Republikanern längst nicht mehr bloß über die politischen Ideen streiten, sondern gegenseitig den Lebensstil der anderen Seite infrage stellen und immer weniger „common ground“ finden, gemeinsame Werte, Überzeugungen und Vorstellungen also, die Voraussetzung für konstruktive politische Auseinandersetzungen sind.

Fast 70 Prozent Weiße - noch

Zwei große demografische Trends verstärken diese Driftbewegung. Zunächst eben die sich ändernde ethnische Zusammensetzung: Im Vergleich zu 2012 gibt es 10,7 Millionen mehr Wahlberechtigte. Mehr als zwei Drittel davon gehören ethnischen Minderheiten an. Die Zahl von Hispanics, Schwarzen, Asiaten und anderen Minderheiten ging netto um 7,5 Millionen hinauf, während es im Vergleich nur 3,2 Millionen mehr weiße Wahlberechtigte gibt.

Erstmals stellen die Weißen weniger als 70 Prozent der Wahlberechtigten, während die Hispanics mit den Schwarzen als zweitgrößte Gruppe gleichziehen (je 12 Prozent).

APA/AP/Evan Vucci

Trumps Anhänger sind im Durchschnitt deutlich älter als jene Clintons

Von Millennials bis Greatest

Pew teilt die erwachsene US-Bevölkerung in fünf Altersgruppen: Millennials (20 - 35), Gen Xers (36 - 51), Baby Boomers (52 - 70), Silent (71 - 88), Greatest (89+).

Grauer und bunter

Der zweite große Trend ist der deutliche Anstieg der Zahl von über 64-Jährigen. Von heute rund 46 Millionen wird diese Gruppe sich laut der NGO Population Reference Bureau bis 2060 mehr als verdoppeln und auf mehr als 98 Millionen ansteigen - oder anders ausgedrückt: Ist heute nicht einmal jede oder jeder siebente US-Bürgerin oder Bürgerin 64 oder älter, so wird in 55 Jahren jeder vierte im Pensionsalter sein. Aber selbst in dieser Altersgruppe wird der Anteil der Weißen bis 2060 von derzeit rund 78 auf weniger als 54 Prozent sinken.

Jung vs. Alt

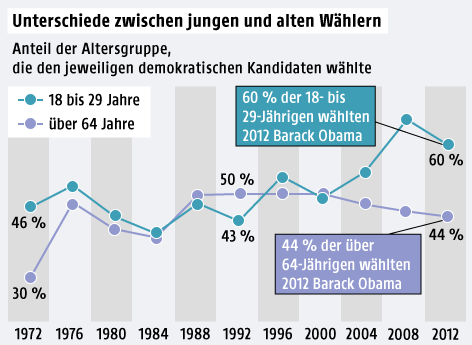

Bei den Jungen ist die ethnische Zusammensetzung bereits heute viel bunter - der Anteil Schwarzer und vor allem von Hispanics ist bei den Millennials (den bis zu 34-Jährigen) etwa viel höher als den anderen Altersgruppen. Dies drückt sich auch in sehr anderen gesellschaftlichen und politischen Vorstellungen aus. Barack Obama sprach mit seiner Jugendlichkeit und auch seinen Ideen besonders stark die jungen Wähler an. Doch das Wahlverhalten von Jungen und den Älteren begann bereits unter George W. Bush jr. auseinanderzudriften.

Grafik: ORF.at; Quelle: Pew Research Center

Vieles spricht dafür, dass sich dieser Trend diesmal noch weiter verstärken wird, obwohl beide Kandidaten diesmal überdurchschnittlich alt sind. Clinton warb aber ganz gezielt - insbesondere mit dem Versprechen, das College auch für Familien mit niedrigeren Einkommen erschwinglich zu machen - um die Millennials. Trump wiederum dürfte gerade in dieser Altersgruppe besonders viele mit seinen Ansagen, insbesondere aber mit den bekanntgewordenen Aussagen über und Verhalten gegenüber Frauen, abgestoßen haben.

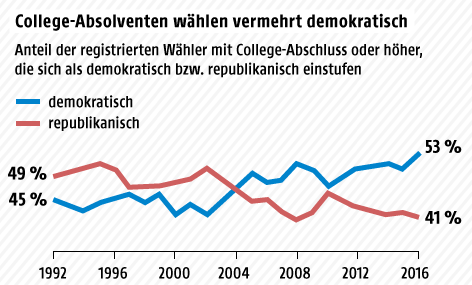

Umkehrung bei Bildungsgradmesser

Eine weitere Kraft, die das Bevölkerungsgefüge verändert, sind die Einkommensverhältnisse. Es sind die vielzitierten Globalisierungsverlierer in der weißen Bevölkerung, die als besonders vehemente Unterstützer von Trump gelten. Der Trend, dass weniger gute Ausgebildete mit geringerem Einkommen republikanisch wählen, ist relativ neu - traditionell waren es immer eher die Demokraten, auch mit ihrer Nähe zu Gewerkschaften, die als Vertreter der Blue Collar Worker, also der Arbeiter, galten. Dieser Trend hat sich vor rund zwölf Jahren genau umgedreht - und seither rasant an Tempo gewonnen.

Grafik: ORF.at; Quelle: Pew Research Center

Die Politik des Alltags

Die politische Vorliebe hat sich mittlerweile viel stärker in den Alltag eingeprägt als jemals zuvor: Der Freundeskreis ist immer mehr politisch gleichgesinnt. Zwei Drittel der Konservativen und die Hälfte der Liberalen geben in Umfragen an, dass das Gros ihrer Freunde ihre politischen Einstellungen teilt.

Die Radikalisierung der Positionen und Lebensvorstellungen bedeutet aber nicht, dass sich alle mehr für Parteipolitik interessieren. Im Gegenteil: Gerade die Millennials - mittlerweile laut Prognosen noch vor den Baby Boomern die größte Altersgruppe - wollen damit oft nichts zu tun haben. Mehr als jemals zuvor definieren sie sich daher als „independents“, Unabhängige.

„Bei Weitem liberalste Generation“

Die politischen Schaukämpfe stoßen sie ab. Sie sind laut Taylor die „bisher bei Weitem liberalste Generation“, aber auch jene Generation, die mit Abstand am allergischsten auf Parteipolitik ist. Es ist jene Generation, die der gescheiterte demokratische Präsidentschaftsbewerber Bernie Sanders zu begeistern verstand. Michelle Obama versucht nun mit ihren begeisternden Auftritten, genau diese Wählerinnen und Wähler für Clinton zu gewinnen.

Reuters/Carlos Barria

Michelle Obama gilt längst als wichtigste Wahlhelferin Clintons - sie begeistert die Millennials wie sonst kaum jemand

In Umfragen gibt es weiter eine klare Mehrheit, die sich wünscht, dass in Washington Weißes Haus und Kongress konstruktiv zusammenarbeiten und Kompromisse aushandeln. Das Problem ist, dass diese Mehrheit mittlerweile in den beiden großen Parteien kaum mehr den Ton angibt.

Zwei Welten

Auf der einen Seite stehen somit die Republikaner mit einer deutlich älteren, weißeren, religiöser und konservativer eingestellten Wählerschaft, die sich schwer oder gar nicht mit der neuen ethnischen Vielfalt, den modernen Geschlechterverhältnissen und Familienkonstellationen abfindet.

Dem stehen die Demokraten gegenüber, die tendenziell eine weniger weiße und weniger religiöse, dafür liberale Wählerbasis haben, die Einwanderung und schwul-lesbischen Lebensformen positiv gegenübersteht. Was Republikaner tendenziell als Bedrohung werten, sieht die andere Seite als gewinnbringende Buntheit.

Wahlkampf als Spiegel

Die für die Wahl entscheidende Frage aber ist die Wahlbeteiligung: Ähnlich wie in Österreich gelten auch in den USA die Älteren als besonders verlässliche Wähler. Die Beteiligung bei den Jungen und vor allem den Erstwählern ist dagegen meist niedrig. Die Jüngeren wählten zuletzt in den traditionellen Zweijahreszahlzyklen immer nur in jenem Jahr, an dem ein neuer Präsident gewählt wurde. Bei den Midterm Elections blieben sie dagegen weitgehend zu Hause. Zuletzt ging 2014 nicht einmal jeder Vierte von ihnen zur Urne.

Im Wahlkampf konnte man immer wieder den Eindruck gewinnen, Clinton und Trump würden sich für das Präsidentenamt zweier verschiedener Länder bewerben. Das hat viel mit ihren unterschiedlichen Zielen und Vorstellungen und ihren gegensätzlichen Persönlichkeiten zu tun - aber wohl mindestens ebenso sehr mit den Veränderungen in der US-Gesellschaft.

Guido Tiefenthaler, ORF.at

Links: