Entscheidung in Spalte vier

Das kann es nur in der EU geben, dass ein Dialog „Trilog“ heißt, scherzte die Nachrichtenwebsite Politico einmal. Merken sollte man sich den Begriff aber allemal. Nicht etwa, weil er so häufig wiederkehrt, sondern im Gegenteil, weil er fast nie auftaucht, auch in Brüssel vielen unbekannt ist und doch das zentrale Instrument ist, wie Gesetze entstehen, die dann mehr als 500 Millionen EU-Bürger betreffen.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Dass der Trilog - in Wahrheit die Verhandlungskommunikation zwischen EU-Rat, EU-Parlament und EU-Kommission - in der Öffentlichkeit so wenig bekannt ist, entspricht völlig dem Wesen dieses Prozesses: Der Trilog läuft nämlich hinter verschlossenen Türen und unter strengster Geheimhaltung ab. Im Parlament, ja selbst im inhaltlich dafür zuständigen Ausschuss weiß nur eine Handvoll Verhandler Bescheid, wie und unter welchen Bedingungen sich ein Deal anbahnt.

Screenshot www.europarl.europa.eu

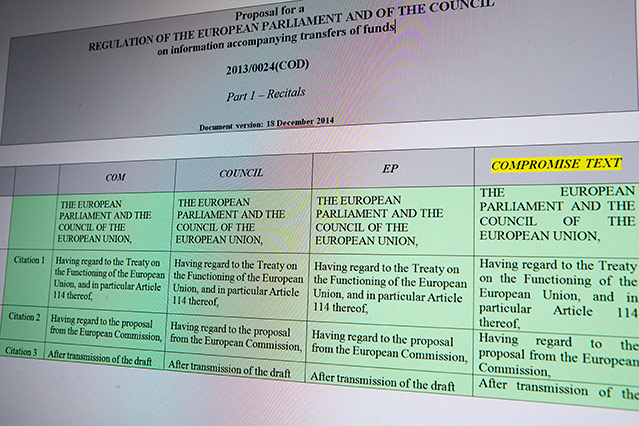

Nachträglich publiziertes Vierspaltendokument. Die Position von links nach rechts: Kommission, Rat, Parlament und Kompromisstext

Hinter verschlossenen Türen

Weder Dokumente und Unterlagen noch Protokolle werden im Vorfeld oder während der Verhandlungen veröffentlicht. Meist ist auch im Nachhinein kaum rekonstruierbar, welche Seite welche Position vertrat, monieren Kritiker. Ja selbst die Teilnehmerliste und der Verhandlungskalender sind geheim.

Vonseiten des Parlaments ist in der Regel der Berichterstatter, der im entsprechenden Ausschuss für das Dossier zuständig ist, dabei, ebenso die Schattenberichterstatter der anderen Fraktionen und der Ausschussvorsitzende. Von Ratsseite ist der Vorsitzende der entsprechenden Ratsarbeitsgruppe (entspricht in etwa dem Ausschuss im Parlament, Anm.) dabei. Er wird von Fachmitarbeitern des Rats und der Ratspräsidentschaft begleitet. Dazu kommen Vertreter der Kommission.

Triloge können sich über Monate hinziehen - zwischen den Sitzungen berichten die Verhandler an ihren jeweiligen Ausschuss bzw. die Botschafterkonferenz im Rat. Aber auch sie bekommen nichts Schriftliches in die Hand und sind zur Vertraulichkeit verpflichtet.

Die Verhandlungsbasis

Die konkrete Vorgangsweise klingt naheliegend: Verhandelt wird auf Grundlage eines - natürlich nur den Verhandlern zugänglichen - Arbeitsdokuments mit vier Spalten: Die ersten drei Spalten stellen den Standpunkt der drei Organe dar, die vierte ist für die Kompromissvorschläge vorgesehen.

EU-Synopse

Im Trilog bedient sich die EU einer klassischen Methode der Bibelwissenschaft - der Synopse (griechisch für Zusammenschau): Mehrere Varianten eines Textes werden nebeneinander in Spalten dargestellt, um so Unterschiede auf einen Blick erkennen zu können.

Brüsseler „Trilogitis“

Die hohe Geheimhaltung ist umso überraschender, als mittlerweile nicht weniger als rund 90 Prozent aller EU-Gesetze in solchen informellen Trilog-Verfahren finalisiert werden. Der zuständige Ausschuss im Parlament und das Plenum winken diese in aller Regel ebenso durch wie auf der anderen Seite die Vertreter der Mitgliedsländer im Rat. In den letzten Jahren ist beinahe so etwas wie eine „Trilogitis“ ausgebrochen: Die Zahl dieser Verhandlungen im kleinsten und streng geheimen Kreis hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen - mittlerweile sind es weit mehr als 1.000 im Jahr. Sie finden meisten spätnachmittags oder abends statt und dauern oft bis in die frühen Morgenstunden des nächsten Tages.

Entsprechend nimmt die Kritik an diesen Verfahren nun zu: Nicht nur zahlreiche NGOs wie Transparency International und Greenpeace, auch die EU-Ombudsfrau Emily O’Reilly prüft nun, ob diese informellen Triloge überhaupt den EU-Verträgen entsprechen.

Fragwürdige Effizienz

Im Rampenlicht der Kritik stehen die sogenannten informellen Triloge, de facto Geheimverhandlungen zwischen Rat und Parlament in den frühen Phasen des Gesetzgebungsprozesses. Diese Triloge finden mittlerweile routinemäßig schon vor der ersten Lesung des Parlaments statt. Dahinter steckt durchaus ein hehres Motiv: Oft jahrelang sich hinschleppende ordentliche Gesetzgebungsverfahren sollen dadurch deutlich abgekürzt werden - und damit soll dem in den EU-Verträgen geforderten Prinzip der „Effizienz“ Genüge getan werden.

Grafik: ORF.at/Kaja Stepien

Zur Erklärung: Auch das Vermittlungsverfahren, das nach zwei ergebnislosen Einigungsversuchen zwischen Rat und Parlament zum Einsatz kommt, um vor der letzten möglichen Lesung doch noch einen Kompromiss zu erzielen, wird Trilog genannt. Es läuft ganz ähnlich ab, kommt aber selten zum Einsatz und ist zumindest klar von den EU-Verträgen her gedeckt, auch wenn es für Abgeordnete wie Bürger ebenso wenig nachvollziehbar ist wie sein informelles Spin-off.

Informell = undemokratisch?

Nicht wenige Parlamentarier sind der Ansicht, dass die Triloge die Position des Parlaments gegenüber dem Rat stärken. Kritiker werfen Rat und Parlament aber vor, damit den demokratischen Prozess de facto aus den Angeln zu heben - durch das Fehlen von Transparenz, das es den Bürgern unmöglich mache, rechtzeitig ihrer Stimme, ob via nationale Abgeordnete und Regierungen, EU-Abgeordnete oder direkt, zu erheben. 78 Prozent der Gesetzesvorhaben werden dank Trilog-Verhandlungen im Vorfeld bereits in erster Lesung endgültig beschlossen.

Verteidiger des Trilog-Verfahrens verweisen wiederum darauf, dass Vertraulichkeit die Grundlage für die erfolgreiche Suche nach einem Kompromiss sei. Aber auch hier gibt es durchaus Stimmen, die sich zumindest eine etwas stärkere Informierung der Öffentlichkeit durchaus vorstellen können.

„Fundamentale Spannung“

Jorgo Riss von Greenpeace Europe warf der Kommission bei einer Debatte der EU-Ombudsstelle zu dem Thema in Brüssel vor, diese wolle ihren Vorschlag möglichst schnell durchbringen, wenn sie ihn erst einmal vorgelegt habe. Zur Formulierung ihres Vorschlags nehme sich die Kommission freilich sehr wohl Zeit, beklagt er. Was er dabei sichtlich nicht bedenkt, ist, dass ein schlecht ausgearbeiteter Vorschlag die Gesetzwerdung wohl auch nicht unterstützen würde.

Riss sieht jedenfalls eine „fundamentale Spannung“ zwischen dem Drängen auf Effizienz und einer für die Demokratie nötigen öffentlichen Debatte. Gerade bis es von der EU auf nationalstaatliches Niveau gesickert sei und ein Thema werde, dauere es einfach eine gewisse Zeit.

Daniel Freund von Transparency International betonte, dass Parlamentarier oft vor dem Beschluss des Ergebnisses eines Trilogs nicht wirklich Zeit hätten, die Vorlagen zu studieren, da sie die Unterlagen erst wenige Tage vor der Abstimmung bekämen.

Nächste Stufe: Quattrolog

Der Jurist Alberto Alemanno betonte, nicht nur die Effizienz sei in den EU-Verträgen festgeschrieben, sondern auch, dass die Gesetzgebung öffentlich sein muss (§15, Par 3 AEUV). Die Juristin Christine Reh forderte bereits im Vorjahr in einer Analyse, dass die Verhandler der Öffentlichkeit Rechenschaft ablegen müssten.

Mit dem informellen Trilog würden „demokratische Qualitäten abgedreht“, so Alemanno, der sich aber keiner Illusion hingibt: „Triloge werden nicht verschwinden.“ Er rechnet aber in naher Zukunft mit einer Reihe von Beschwerden vor dem Europäischen Gerichtshof - und dann werde aus dem Trilog der „Quattrolog“.

Guido Tiefenthaler, ORF.at, aus Brüssel

Links: