73 Milliarden Euro pro Jahr

Klimaziele als Lippenbekenntnisse: Diesen Vorwurf müssen sich die führenden Industrie- und Schwellenländer (G-20) nach einer am Dienstag veröffentlichten Studie gefallen lassen. Der britische Thinktank Oversea Development Institute (ODI) schlüsselt darin auf, wie Staaten Öl-, Gas- und Kohleunternehmen finanziell unter die Arme greifen.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Weltweit stecken die Staaten jedes Jahr Milliardensummen in die Förderung fossiler Energieträger. Laut dem World Energy Outlook der Internationalen Energieagentur (IEA) betrugen 2012 die weltweiten Subventionen für Öl, Gas und Kohle 438 Milliarden Euro. Darunter fallen Steuerzuckerl für Energiefirmen ebenso wie Straßen oder Schienen, die der Staat zu den Öl- und Gasfeldern legt.

Die am Dienstag von ODI gemeinsam mit der NGO Oil Change International (OCI) veröffentlichte Studie nimmt allerdings einen speziellen Aspekt in Visier: die Förderung der Erkundung von Öl-, Gas- und Kohlevorkommen. Jener Schritt also, bevor mit der tatsächlichen Förderung begonnen wird. Für die Energieunternehmen ist diese Phase eine der heikelsten. Sie kann sich über Jahre hinziehen, ist mit aufwendigen Untersuchungen und hohen Kosten verbunden - und das alles ohne Erfolgsgarantie. Bei ergebnislosen Probebohrungen etwa können die Förderfirmen schnell einmal Millionenbeträge versenken - ein Risiko, das „Subventionen während der Erkundungsphase verringern“, so ODI.

Vieles kann Subvention sein

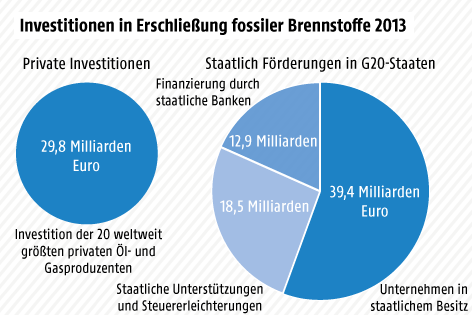

Diese Risikoverminderungen unterstützten die G-20-Staaten laut dem britischen Thinktank im vergangenen Jahr mit insgesamt 73 Milliarden. Das sei mehr als das Doppelte jener Summe, die die 20 größten privaten Öl- und Gasfirmen 2013 in Erkundungsprojekte steckten. Die Studie versucht diese Art der Förderungen möglichst detailliert aufzuschlüsseln. Und versteht staatliche Subventionen dabei zugleich möglichst breit. So fallen für die Studienautoren etwa auch Investitionen durch staatliche Unternehmen darunter. Diese machen in der Aufstellung sogar den mit Abstand größten Teil des Förderkuchens aus.

Overseas Development Institut/Oil Change International/ORF.at

Die meisten Investitionen tätigen laut ODI saudische Unternehmen. 13,7 Milliarden Euro waren es vergangenes Jahr. Brasilianische Staatsfirmen nahmen 8,9 Milliarden Euro in die Hand, während chinesische Unternehmen 7,2 Milliarden Euro in Erkundungsprojekte investierten. Dagegen wirken die zwei Milliarden Euro aus Russland schon beinahe mickrig. Das Geld habe aber dennoch dafür gesorgt, dass die russische Gasprom ihre erste arktische Offshore-Ölplattform in Betrieb nehmen konnte, so ODI.

Mit Steuergeld aufs Meer hinaus

Überhaupt ist laut Studie die Förderung - unter immer schwierigeren Förderbedingungen - nur mit Hilfe massiver staatlicher Unterstützungen möglich. Ohne diese wäre ein Großteil der heutigen Öl- und Gasförderprojekte gar nicht mehr profitabel. Eine wichtige Rolle, vor allem bei Offshore-Projekten, spielten dabei Steuererleichterungen, so die Autoren. Deutschland erlässt Öl-, Gas- und Kohleunternehmen demnach jährlich immerhin knapp 227 Millionen Euro an Steuern.

Zusätzlich fließen über die deutschen Bundesländer noch rund 1,6 Milliarden Euro Fördergelder allein in die Kohleindustrie. Rechnet man diese Art der Subvention für alle G-20-Länder zusammen, erhält man laut ODI immerhin 18,5 Milliarden Euro. Hierzu kommen, so die Studie, noch einmal fast 13 Milliarden, die staatliche Banken oder internationale Förderbanken im vergangenen Jahr für die Erkundung von Öl-, Gas- und Kohlevorkommen zur Verfügung stellten.

Weltweites Subventionskarussell

Staatliche Banken bieten ihr Geld nicht nur Unternehmen im eigenen Land an. Grundsätzlich fällt laut der Studie auf, dass die Subventionen über Ländergrenzen hinausgehen. Die USA etwa investierten 2013 über eine Milliarde Dollar in Erkundungsprojekte in Kolumbien, Nigeria und Russland, während russisches Geld nach Venezuela und China floss. Die Chinesen wiederum unterstützten Unternehmen bei ihren Erkundungen in Kanada, Brasilien und Mexiko.

Da mag es wenig verwundern, dass der wichtigste Geber unter den Geldinstituten die Weltbank ist. Die Entwicklungsbank habe beinahe zwei Drittel der Finanzierungen aus dem Bankensektor getätigt, so die Autoren. Was sich laut ODI allerdings mit dem erklärten Ziel der Weltbank spießt, den weltweiten CO2-Ausstoß einzudämmen.

Wenn Worten wenig Taten folgen

Diesen Vorwurf muss sich nicht nur die Weltbank gefallen lassen. Auch die Staaten selbst unterlaufen laut den Studienautoren mit ihrer Subventionspolitik die globalen Klimaziele - und damit ihre eigenen Vorsätze. Auf der UNO-Klimakonferenz in Cancun beschloss die Weltgemeinschaft 2010 etwa, den Klimawandel auf maximal zwei Grad einzudämmen. Und bereits ein Jahr zuvor hatten die G-20-Staaten bei ihrem Gipfel in Pittsburgh angekündigt, die Subventionen in fossile Brennstoffe deutlich zurückzufahren. Dass ODI und OCI die Studie genau jetzt, wenige Tage vor dem kommenden G-20-Gipfel im australischen Brisbane, veröffentlichen, ist deshalb wohl mehr als ein Zufall.

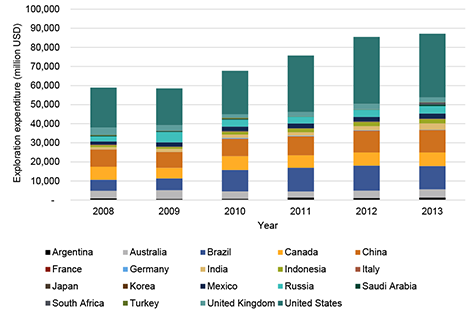

Overseas Development Institut/Oil Change International

Seit 2009 investierten die G-20-Staaten jedes Jahr mehr in Erkundungsprojekte

Denn von den hehren Ankündigungen blieb in den vergangenen Jahren wenig bis nichts über. Vielmehr stiegen die G-20-Subventionen zugunsten der Öl-, Gas- und Kohleindustrie seit 2009 kontinuierlich an. Das gilt auch für die von der Studie untersuchten Förderungen von Erkundungsprojekten. Für die Autoren zeichnet diese Entwicklung ein deutliches Bild: Das Ausmaß der Subventionen widerspreche jeglichen vereinbarten Klimazielen, heißt es am Ende der Studie. Und bedeute für die Staaten auf längere Sicht eine verlorene Investition.

Innerhalb der G-20-Runde scheinen einige das freilich anders zu sehen. Nur gegen den Widerstand des Gastgeberlands Australien schaffte es das Thema Klimawandel doch noch kurzfristig auf die Tagesordnung - wenn auch nur in abgespeckter Form. Die Staats- und Regierungschefs wollen lediglich auf mehr Energieeffizienz in der Industrie und bessere Finanzierung von Projekten im Bereich erneuerbare Energien pochen, zitierten australische Medien aus internen Gipfeldokumenten. Verbindliche Ziele zur Treibhausgasreduktion - wie auch von ODI gefordert - dürften damit auch in Brisbane ein Wunschprogramm bleiben.

Links: