Die Welt, wie wir sie vorfinden

Unter den Sachbüchern der Saison finden sich solche, die vollkommen niveaulos sind - und trotzdem witzig. Aber auch ernste Beiträge zum besseren Verständnis der Welt, wie wir sie vorfinden, sind dabei.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Die Geschichte der Welt, neu erzählt

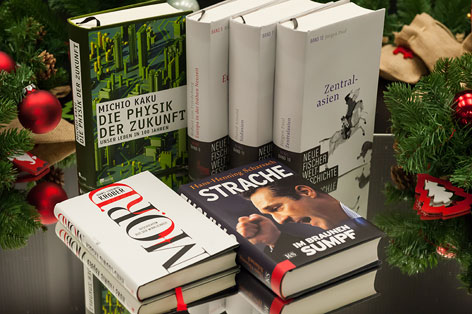

Jahrzehntelang galt die Fischer-Weltgeschichte mit ihren 36 Bänden als unverzichtbares - und finanzierbares - Standardwerk für alle, die internationale und historische Zusammenhänge verstehen wollen. Nun wurde das Werk komplett neu geschrieben und umorganisiert. Die ersten drei Bände sind bereits erschienen: „Zentralasien“, „Südasien“ und „Europa in der frühen Neuzeit“. Schon jetzt zeigt sich: Trotz höchsten wissenschaftlichen Anspruchs weiterhin spannend und gut lesbar geschrieben, wurde das Werk von den Autoren der Logik des neuen Jahrtausends angepasst - was die Einteilung in Weltreligionen und thematische Schwerpunkte betrifft.

Robert von Friedeburg: Europa in der frühen Neuzeit. Neue Fischer Weltgeschichte, Band 5., S. Fischer, 469 Seiten, 30,90 Euro.

Jürgen Paul: Zentralasien. Neue Fischer Weltgeschichte, Band 10., S. Fischer, 576 Seiten, 30,90 Euro.

David Arnold: Südasien. Neue Fischer Weltgeschichte, Band 11., S. Fischer, 606 Seiten, 30,90 Euro.

ORF.at

Die Welt der Zukunft

Der renommierte japanische Atomphysiker Michio Kaku hat ein zweites Steckenpferd: die Zukunft. Über Jahre hinweg hat er für verschiedene Medien zahlreiche anerkannte Experten aus verschiedenen Fachrichtungen befragt, um herauszufinden, wie die Welt der Technik - und damit auch die Welt der Menschen - in 100 Jahren aussehen wird. Seine Erkenntnisse über Roboter, das Zukunftswesen der Gesundheit bis hin zur Frage, ob wir bald ewig leben werden können, hat er in seinem gut lesbaren Buch „Die Physik der Zukunft. Unser Leben in 100 Jahren“ zusammengefasst; höchst spannend und fantasieanregend.

Michio Kaku: Die Physik der Zukunft. Unser Leben in 100 Jahren. Rowohlt, 603 Seiten, 25,70 Euro.

Ein Gonzo-Ethnologe erkundet das fremde Amerika

Hunter S. Thompson nannte es Gonzo-Journalismus, wenn Journalisten sich selbst in ihren Reportagen auftreten ließen. In dieser Tradition sieht sich John Jeremiah Sullivan - und er wird von Feuilletons landauf, landab zu Recht dafür gefeiert. In seinem Buch „Pulphead“ sind Texte versammelt, in denen er sich Amerika widmet wie ein aufgeschlossener Ethnologe einem fernen Land: neugierig und unvoreingenommen. So erkundet er etwa, hellwach und kritisch, aber niemals zynisch ein Rockfestival mit Zigtausenden jungen Christen; höchste Empfehlung.

John Jeremiah Sullivan: Pulphead. Vom Ende Amerikas. Suhrkamp, 415 Seiten, 20,60 Euro.

Der Zeitgenosse Ari Rath

Wer Israels Entwicklung von der Staatsgründung bis heute verstehen will, der hat nun eine einmalige Gelegenheit: Einer der profiliertesten israelischen Journalisten, Ari Rath, lässt in „Ari heißt Löwe“ sein Leben von der Kindheit in Wien und der Vertreibung durch die Nationalsozialisten über die Staatsgründung bis in die Gegenwart Revue passieren. Er war immer mitten im Geschehen - als Pionier, Soldat und vor allem als Journalist, der es mit Charme und Hartnäckigkeit verstand, sich selbst in hochrangige Geheimtreffen hineinzuschmuggeln. Auch die Verdrängung der Mitverantwortung Österreichs am Holocaust ist ein zentrales Thema. Rath schreibt schlicht, sehr persönlich, doch ohne jede Sentimentalität, dafür aber stets kritisch, unterhaltsam und anekdotenreich.

Ari Rath: Ari heißt Löwe. Erinnerungen. Zsolnay, 340 Seiten, 25,60 Euro.

ORF.at

Straches Welt

Politjournalist Hans-Henning Scharsach hat bereits mehrmals über die FPÖ publiziert - bereits zu Haiders Zeiten. Nun ist sein Buch über den aktuellen FPÖ-Chef erschienen: „Strache. Im braunen Sumpf“. Akribisch hat Scharsach darin zusammengetragen und zueinander in Beziehung gesetzt, was im Medienalltag schon niemanden mehr aufregt. Dadurch entsteht ein Bild, das keine Fragen offenlässt über die Gesinnung der Gesinnungsgemeinschaft FPÖ.

Hans-Henning Scharsach: Strache. Im braunen Sumpf. Kremayr & Scheriau, 335 Seiten, 24 Euro.

Warum Menschen morden

Eine schwere Kindheit, mangelnde Intelligenz, der falsche Umgang - es gibt viele mögliche Erklärungen dafür, warum Menschen zu Mördern werden. Der legendäre deutsche Gerichtspsychiater Hans-Ludwig Kröber kennt sie alle. Um aber verstehen zu können, warum jemand die Schwelle zum Mord überschreitet, muss man genauer hinsehen. Kröber hat neun Fälle aus seiner Laufbahn zusammengetragen und erzählt in seinem Buch „Mord“ darüber.

Hans-Ludwig Kröber: Mord. Geschichten aus der Wirklichkeit. Rowohlt, 254 Seiten, 19,50 Euro.

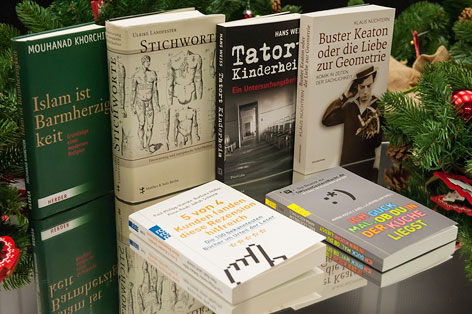

Das sanfte Gesicht des Islam

Eine kleine Sensation ist Mouhanad Khorchides Buch über einen modernen Islam. Der islamische Theologe, der 2009 mit seiner Dissertation über islamische Religionslehrer in Wien promovierte, stellt einen möglichen „anderen“ Islam vor: fern von Bildern fundamentalistischer Terrorgruppen und Hasspredigern, von Gewalt und Unterdrückung, wie sie seit Jahrzehnten durch die Medien geistern. Vielmehr sieht Khorchide den Islam der Zukunft als eine humanistische Religion, die von Gottesliebe geprägt ist. Ein Buch, das Standards setzt und das man schlicht revolutionär nennen kann.

Mouhanad Khorchide: Islam ist Barmherzigkeit. Grundzüge einer modernen Religion. Herder, 220 Seiten, 19,60 Euro.

Kinderheime - nur nicht wegschauen

Hans Weiss, Aufdeckerjournalist und mehrfacher Buchautor, hat sich nun den Kinderheimen in Österreich gewidmet. Bis Mitte der 80er Jahre, schreibt er in seinem erschütternden Buch „Tatort Kinderheim. Ein Untersuchungsbericht“, wären die Heime ein Hort der Demütigung und Folter gewesen. Sogar vor medizinischen Versuchen hätte man nicht zurückgeschreckt; selbst namhafte Psychiater wären daran beteiligt gewesen; ein Appell für das Hinschauen auf Missstände.

Hans Weiss: Tatort Kinderheim. Ein Untersuchungsbericht. Deuticke, 237 Seiten.

Die Geschichte des Tätowierens

Dass die Betrachtung von Tätowierungen in eine große Kulturgeschichte bis hin zu Texten der Bibel ausufern kann, belegt die in St. Gallen lehrende Literaturwissenschaftlerin Ulrike Landfester mit ihrer Kultur- und Schriftgeschichte der Tätowierung. Landfester zeigt, wie sehr die Geschichte der Tätowierung eine Geschichte der Schrift und des Nachdenkens über Schrift ist. Zurück geht sie auch zu antiken Quellen und geheimen Botschaften, die über Inschriften in die Haut des Körpers transportiert wurden. Jung ist hingegen die Disziplin bildlicher Tätowierung. Landfester demonstriert mit Bezügen bis hin zu Goethe, wie sehr Stigmatisierung auch Teil einer Geschichte der Tätowierung ist. Dass sich diese Stigmatisierung gerade im digitalen Zeitalter auflöst, ist für die Autorin auch Indiz für sich verflüchtigende Schriftformen in der Gegenwart.

Ulrike Landfester: Stichworte. Tätowierung und europäische Schriftkultur, Matthes und Seitz, 492 Seiten, 39,90 Euro.

Buster Keaton und sein Fan

„Falter“-Journalist Klaus Nüchtern, für seinen Sprachwitz bekannt, hat dem sprachlosen (weil Stummfilm-)Star Buster Keaton ein Buch gewidmet. Der reich bebilderte Band ist keine Biografie, sondern eine Einführung in das Werk Keatons. Noch während des Lesens will man dessen DVDs bestellen. Aber auch die Lektüre selbst ist ein Gewinn - weil Nüchtern nicht als Filmexperte, sondern als formulierfreudiger, umfassend informierter Fan auftritt.

Klaus Nüchtern: Buster Keaton oder die Liebe zur Geometrie. Komik in Zeiten der Sachlichkeit. Zsolnay, 319 Seiten, 20,50 Euro.

Die SMS von letzter Nacht

Gibt es ein Buch, das zu blöd und dessen Idee zu billig ist, um es zu empfehlen? Nicht, wenn das Endergebnis trotzdem so witzig ist wie bei „Ich guck mal, ob du in der Küche liegst“, der bereits zweiten Sammlung von angeblichen und tatsächlichen, versandten und empfangenen, absurden SMS, die Menschen auf einer Website eintragen können. „2.28 Ey der Typ meint, er kann mir multiple Orgasmen bescheren! 8.39 Und wie war’s? 10.02 Ich musste nicht nur einen, sondern fünf Orgasmen vortäuschen!“

Anna Koch, Axel Lilienblum (Hrsg.): Ich guck mal, ob du in der Küche liegst. Das Neueste aus SMSvonGesternNacht.de. Rororo, 283 Seiten, 9,30 Euro.

Ein echt voll gutes Buch

Das Netz haben auch die Herausgeber von „5 von 4 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. Die 100 bekanntesten Bücher im Urteil der Leser“ für sich arbeiten lassen. Sie geben aberwitzige Onlinerezensionen von Klassikern wieder. Die Analysen haben oft atemberaubenden Tiefgang. Zu „Effi Briest“ etwa heißt es: „Es ist ein gutes Buch über Liebe, aber am Ende war es mir echt ein bisschen zu traurig.“ Manche der Rezensionen sind auch gewollt witzig; ein Spaß, nicht nur für Literaturwissenschaftler.

Paul-Philipp Hanske, Barbara Höfler, Klaus Raab, Jakob Schrenk (Hrsg.): 5 von 4 Kunden fanden diese Rezension hilfreich. Die 100 bekanntesten Bücher im Urteil der Leser. Rororo, 265 Seiten, 9,30 Euro.

„Maus“ - warum ein Comic?

In dem Comic „Maus“ erzählt Art Spiegelman die Geschichte vom Holocaust mit den Juden als Mäusen, den Deutschen als Katzen und den Polen als Schweinen. Mit dieser ausgezeichneten Arbeit hat er in der Comicwelt einen Meilenstein gesetzt. Seither werden Art Spiegelman von Journalisten und Studierenden immer wieder die gleichen Fragen gestellt: Warum Comics? Warum Mäuse? Warum der Holocaust? Weil er diese Fragen nicht mehr hören will, gibt er jetzt äußerst ausführliche Antworten in „MetaMaus“. Ein gut 300 Seiten starkes Buch mit einer beigelegten DVD – ein Informationspaket, das in seinem Umfang und seiner Detailliertheit neue Maßstäbe setzt.

Art Spiegelman: MetaMaus. S. Fischer, 298 Seiten und eine DVD, 35 Euro.

Die Dämonisierung der Arbeiterklasse

Der linke Journalist Owen Jones beschreibt in seinem Buch „Prolls“, wie die weiße Arbeiterklasse Großbritanniens entwürdigt und ausgegrenzt wurde. Jones zitiert ehemalige und aktuelle Politiker, die er zum guten Teil selbst interviewt hat; er zitiert wissenschaftliche Literatur – auf knapp 300 Seiten sammeln sich 220 Fußnoten mit Literaturverweisen – er führt Statistiken und Meinungsumfragen an und ordnet sie ein. „Prolls. die Dämonisierung der Arbeiterklasse“ ist ein hervorragend geschriebenes Werk, mit Herzblut, aber nicht mit heißer Feder verfasst, das ausgehend von den Marginalisierten unserer Gesellschaft die letzten 30 Jahre Wirtschafts- und Gesellschaftspolitik Revue passieren lässt.

Owen Jones: Prolls. Die Dämonisierung der Arbeiterklasse. Thiele, 330 Seiten, 19,40 Euro.

Selbermach-Guide für Mädchen

„Do it Yourself für Mädchen“ ist der Untertitel eines schlauen und witzigen Buchs der „Missy Magazine“-Macherinnen. Popkultur, Politik und Style sind es, was das „Missy Magazine“ vierteljährlich in einem Heft verbindet. Jetzt wenden sich Sonja Eismann und Chris Köver und die Grafikerin Daniela Burger an die nächste Generation - mit einem Mitmachbuch für Mädchen. Ganz in der lässigen Missy-Tradition.

Sonja Eismann, Chris Köver: Mach’s selbst. Do it Yourself für Mädchen. Beltz & Geldberg, 151 Seiten, 17,50 Euro.

Die Armen müssen „draußen bleiben“

In Wien wird täglich so viel Brot weggeschmissen, wie Graz konsumiert. Um den Arbeitsmarkt ist es zunehmend bitter bestellt, und immer mehr Menschen müssen in Sozialmärkten einkaufen oder sich von NGOs übergebliebenes Essen holen, um über die Runden zu kommen. Kathrin Hartmann sieht in ihrem Buch „Wir müssen leider draußen bleiben“ die Rolle der Helfer aber kritisch, denn sie ermöglichen es, dass sich die Politik ihrer sozialpolitischen Aufgaben entledigen kann.

Kathrin Hartmann: Wir müssen leider draußen bleiben. Blessing Verlag, 415 Seiten, 19,50 Euro.

ORF.at

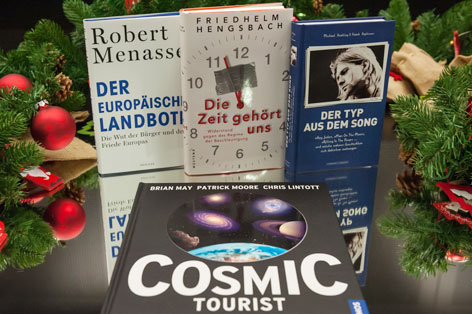

Die Typen, über die Songs geschrieben werden

Nach den Mädchen, über die Lieder geschrieben wurden (Angie!), haben Michael Heatley und Frank Hopkinson auch ihrem männlichen Pendant einen Band gewidmet: „Der Typ aus dem Song“. Oft verbergen sich spannende Storys hinter Songtexten, etwa von den Beatles und Rufus Wainwright. Ein bisschen Musikgeschichte, ein bisschen Stargossip, in kleinen Häppchen, launig erzählt: ideal als Klolektüre - und das soll hier nicht abwertend verstanden werden.

Michael Heatley, Frank Hopkinson: Der Typ aus dem Song. Schwarzkopf und Schwarzkopf, 243 Seiten, 15,40 Euro.

Keine Zeit, es ist viel zu spät

Früher war er in erster Linie ein literarischer Topos: der Manager, der durch sein Leben hetzt und nie für etwas Zeit hat. Heute geht es fast jedem und jeder so, ganz egal, welchem Beruf er oder sie nachgeht. Für diesen Trend gibt es Verursacher - und er hat Nutznießer, schreibt Friedhalm Hengsbach, ein emeritierter Professor für christliche Gesellschaftsethik, in seiner wissenschaftlich gehaltenen Streitschrift „Die Zeit gehört uns“. Er plädiert für eine Rückeroberung der Muße.

Friedhelm Hengsbach: Die Zeit gehört uns. Widerstand gegen das Regime der Beschleunigung. Westend, 285 Seiten, 20,60 Euro.

Europa verbessern

Robert Menasse tritt an, der Dauerskandalisierung der Europäischen Union etwas entgegenzusetzen. In seinem appellatorischen Text „Der Europäische Landbote“ dröselt er Begrifflichkeiten auf, die allzu unbedacht in unseren Sprachgebrauch übergegangen sind - etwa die „Eurokraten in Brüssel“. Die Wut der Wutbürger ist berechtigt, aber richtet sich oft gegen die Falschen. Menasse plädiert dafür, Europa zu verbessern, statt es totzureden.

Robert Menasse: Der Europäische Landboote. Die Wut der Bürger und der Friede Europas. Zsolnay, 111 Seiten, 12,90 Euro.

Die letzte Reise einer Astronomielegende

Über 50 Jahre führte die Anfang Dezember verstorbene britische Astronomielegende Patrick Moore im Auftrag der BBC die TV-Zuseher in die Tiefen des Universums. Die Massen für die Vorgänge im All zu begeistern haben sich mit Queen-Gründungsmitglied Brian May und Chris Lintott auch zwei weitere Astrophysiker auf die Fahnen geschrieben. An Bord des nach Moores Katze benannten Raumschiffs Ptolemäus starten die drei zu einer virtuellen Reise an den Rand des derzeit beobachtbaren Universums und bieten damit einen ungewohnten Zugang zum aktuellen Stand der modernen Sternenforschung.

Brian May, Patrick Moore, Chris Lintott: Cosmic Tourist, Kosmos, 192 Seiten, 30,90 Euro.

ORF.at

Das vergessene Erbe der Aufklärung

Es ist die Stunde der Aufklärung: Um Baron d’Holbach versammeln sich die besten Denker des vorrevolutionären Frankreichs und ringen um eine materialistische Philosophie, die den späteren deutschen Idealismus und seinen gespreizten Umgang mit dem Absoluten – allen Elogen zum Trotz - weit übertrifft. Ihre scheinbar vergessenen Gedanken ruft Philipp Blom in Erinnerung und gibt eine hochaktuelle Idee einer emanzipierten humanen Gesellschaft.

Philipp Blom: Böse Philosophen. Ein Salon in Paris und das vergessene Erbe der Aufklärung. Hanser, 400 Seiten, 25,60 Euro.

Blick hinter die Gastrokulissen

“Um gut zu kochen, muss man gut essen”, davon zeigt sich im Vorwort von „Come In, We’re Closed“ der spanische Starkoch Ferran Adria mehr als überzeugt. Was folgt, ist der Blick hinter die Kulissen von insgesamt 25 Spitzenrestaurants in sechs Ländern, garniert mit rund 100 Rezepten einer wohl auch in der Welt der Gastronomie nicht alltäglichen Personalküche.

Christine Carroll, Jody Eddy: Come In, We’re Closed. Running Press, 320 Seiten, 35,99 Euro.

Hotels mit traurigen Namen

Die Fotografin Conny Habbel und der Musiker Franz Adrian Wenzl (Kreisky, Austrofred) haben sich ins „Herzbrechhotel“ begeben - sie besuchten Hotels mit melancholischen, traurigen Namen, etwa das Hotel Kummer, das Hotel Angst und das Hotel Leiden. Das Ergebnis dieser Reisen ist der sentimentale Bild- und Erzählband „Herzbrechhotel“. Den beiden ging es dabei darum, sich von nicht planbaren Eindrücken beeindrucken zu lassen; ein prächtiges Buch für sentimentale Gedankenreisen.

Conny Habbel, Franz Adrian Wenzl: Herzbrechhotel. Orange Press, 128 Seiten, 18,50 Euro.

Österreichs Literaturgeschichte

„Dichter wie Grillparzer und Hofmannsthal, Rilke und Robert Musil hätten nie Deutsche sein können.“ Nicht nur mit diesem Satz untermauern die Germanisten Klaus Zeyringer und Helmut Gollner, dass es eine eigene österreichische Literaturgeschichte nicht nur für den Zeitraum nach 1945 braucht. Zeyringer und Gollner geht es nicht um Österreichtümelei – beide möchten zeigen, wie sehr die Kanonbildung einer „deutschen Literatur“ Besonderheiten der österreichischen Literatur einebnet.

Gerade einen Schriftsteller wie Grillparzer, der zwischen so vielen „Epochen“ stehe, könne man nicht in das Korsett einer übergeordneten deutschen Literatur einordnen, wolle man die Charakteristik und Eigenheiten seines Werks herausarbeiten. Zeyringer und Gollner zeigen mit einem durchaus kulturhistorischen Blick, wie die Werke bestimmter Schriftsteller gerade aus Dialog und Konflikt mit dem Kulturraum Österreich und seinen spezifischen gesellschaftlichen, ja konfessionellen Hintergründen entsteht.

Klaus Zeyringer, Helmut Gollner: Eine Literaturgeschichte: Österreich seit 1650, Studien Verlag, Innsbruck, 840 Seiten, 39,90 Euro.

Zita Bereuter, Daniela Derntl, Johanna Grillmayer, Simon Hadler, Gerald Heidegger, Peter Prantner, Armin Sattler, Rainer Springenschmid, Guido Tiefenthaler, alle ORF.at

Links: