Debatte auch über transnationale Listen

Was tun mit den 73 Sitzen, die derzeit noch von Großbritannien besetzt sind? Mit dieser Frage befasst sich am Mittwoch das EU-Parlament in Straßburg. Zur Abstimmung steht dabei auch ein erster konkreter Vorstoß über die künftige Sitzverteilung.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

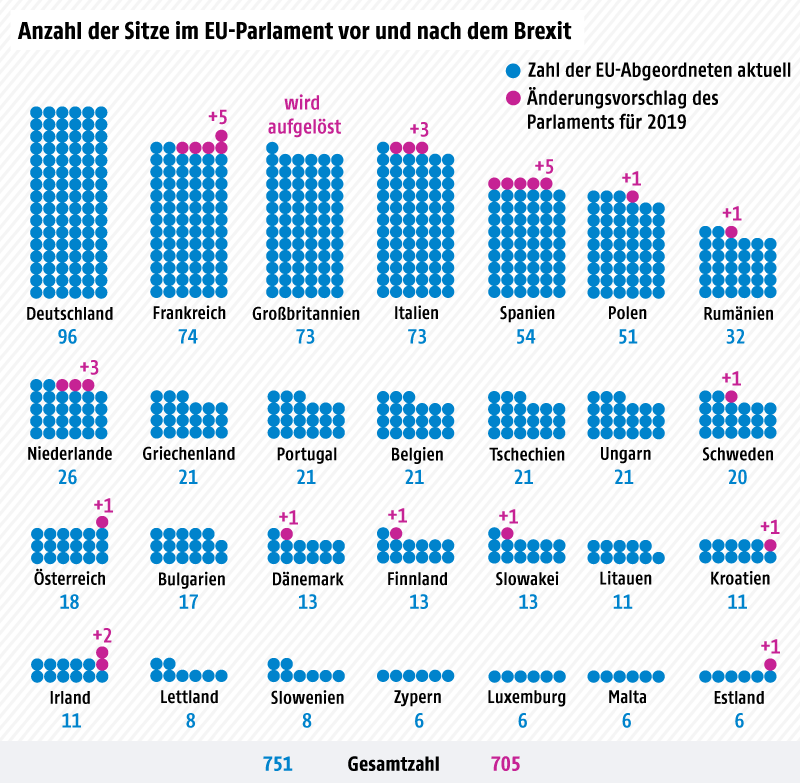

Der Vorschlag, auf den sich der zuständige Verfassungsausschuss des EU-Parlaments nach langem Ringen Ende Jänner einigte, sieht eine umfangreiche Neuregelung vor. Vorgesehen ist eine Reduzierung der aktuell 751 Abgeordnetensitze, aber auch zusätzliche Abgeordnete für einige EU-Mitgliedsländer - darunter auch Österreich.

Grafik: ORF.at; Quelle: Europäisches Parlament

Konkret sollen 27 Sitze nach dem „Brexit“ im März 2019 auf 14 derzeit unterrepräsentierte Mitgliedsstaaten verteilt werden. Die restlichen 46 britischen Sitze sollen nach Angaben aus dem EU-Parlament „für transnationale Listen oder künftige EU-Erweiterungen in Reserve gehalten werden“. Von den Mitgliedsstaaten würden bei Umsetzung dieses Planes bei der 2019 anstehenden EU-Wahl somit 705 Abgeordnete gestellt.

Jeweils fünf Sitze für Spanien und Frankreich

Auf jeweils fünf zusätzliche Abgeordnete können Spanien und Frankreich hoffen. Für Italien und die Niederlande sind jeweils drei und für Irland zwei weitere Sitze vorgesehen. Eine Aufstockung um jeweils einen EU-Abgeordneten soll es neben Österreich zudem für Dänemark, Estland, Kroatien, Polen, Rumänien, die Slowakei, Finnland und Schweden geben.

Weiter in Kraft bleiben soll indes die allgemeine, von Artikel 14 des Vertrages der Europäischen Union vorgegebene Richtlinie von mindestens sechs und maximal 96 Abgeordneten pro Land. Hier liegt auch der Grund, weswegen etwa Deutschland keinen weiteren Abgeordneten bekommen würde. Gibt das EU-Parlament dem Vorschlag grünes Licht, sind für eine Umsetzung noch eine einstimmige Entscheidung der Mitgliedsstaaten im EU-Rat und dann eine endgültige Zustimmung im EU-Parlament ausständig.

ÖVP-Delegationsleiter Othmar Karas sprach mit Blick auf den zusätzlichen Sitz für Österreich von einer künftig gerechteren Mandatsverteilung. Zufrieden mit den Plänen zeigte sich auch der SPÖ-EU-Abgeordnete Josef Weidenholzer. Mit Österreich vergleichbare Länder hätten einige Sitze mehr - die anvisierte Verteilung sei aus diesem Grund gerecht.

„Keine präzise Formel“

Die Frage, wie viele Abgeordnete jedes Land entsendet, war aber schon bei bisherigen Europawahlen immer wieder von einer Entscheidung der Staats- und Regierungschefs abhängig. Abgesehen von einer allgemeinen Richtlinie gibt es laut EU-Parlament „bis zum jetzigen Zeitpunkt“ dafür „keine präzise Formel“.

Offen bleibt indes auch, aus wie vielen Abgeordneten sich das künftige EU-Parlament zusammensetzt. Der bisherigen Regelung zufolge darf die Abgeordnetenzahl 750 (zuzüglich Präsident) nicht überschreiten. Die Zeichen stehen in diesem Zusammenhang auf ein zumindest deutlich kleineres EU-Parlament, da 46 der bisherigen britischen Sitze vorerst frei bleiben sollen.

EU-Wahlrecht vor Reform?

Geht es nach dem Vorschlag des zuständigen Ausschusses für konstitutionelle Fragen, sollen in jedem Fall 16 der frei werdenden Sitze für eventuelle neue EU-Mitglieder reserviert bleiben. Der Ausschuss unterstrich zudem, dass die neue Verteilung nur für den Fall gelten würde, dass der „Brexit“ wie erwartet vollzogen wird. In diesem Fall sei dann aber auch ein Bruch mit dem Prinzip denkbar, wonach jedes Land bei der Europawahl nur eigene Abgeordnete bestimmt.

Konkret stimmte im Jänner eine Mehrheit des Gremiums auch für die Einführung transnationaler Listen, wodurch ein Teil der freien Sitze besetzt werden könnte. Der Vorschlag des Ausschusses sieht vor, zunächst 27 Abgeordnete über solche Listen zu wählen. Für den nicht unumstrittenen Reformvorschlag müsste aber noch das EU-Wahlrecht geändert werden - und ob sich das bis zur nächsten, derzeit Ende Mai 2019 anvisierten EU-Wahl noch ausgeht, bleibt offen.

EVP vermisst rechtliche Grundlage

Für die Einführung länderübergreifender Wahllisten sprach sich zuletzt unter anderen der französische Präsident Emmanuel Macron aus. „Transnationale Listen ermöglichen Europawahlen, die ihren Namen wirklich verdienen“, sagte dazu der deutsche Grünen-Abgeordnete Sven Giegold, der dem Ausschuss für konstitutionelle Fragen angehört. Neben Angelika Mlinar (NEOS) konnte auch Weidenholzer der Idee transnationaler Listen durchaus etwas abgewinnen.

Die Abgeordneten der größten Parlamentsfraktion, der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP), der die ÖVP angehört, sprachen sich indes gegen transnationale Listen bei der nächsten Wahl aus, da die nötige rechtliche Grundlage dafür bisher fehle. Und für die FPÖ kämen, so Harald Vilimsky, transnationale Listen ohnehin „nicht infrage“.

Link:

Peter Prantner, aus Brüssel, ORF.at/Agenturen