Gemeinsamkeiten und Unterschiede

Wie und warum in der Politik welche Entscheidungen getroffen werden - diese Vorgänge für Bürgerinnen und Bürger einsehbar zu machen ist Ziel all jener, die mehr Transparenz in der heimischen Politik fordern. Damit verbunden ist die Hoffnung, dass das die gern zitierte Politikverdrossenheit senkt, die Demokratie belebt und die Menschen dazu bewegt, sich stärker in politische Prozesse einzubringen.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Nach einer Reihe parallel bekanntgewordener Skandale - Stichwort: Telekom-Austria-Affäre mit dem Verdacht von Zahlungen an Politiker, BUWOG-Privatisierung, Vergabe des Blaulichtfunks, Inseratenschaltungen staatsnaher Unternehmen und von Ministerien, Lockerung des Glücksspielmonopols sowie Verdacht von Staatsbürgerschaftskäufen - handelte die Politik.

2011 wurde ein Korruptions-U-Ausschuss eingesetzt (und dann vorzeitig beendet). Außerdem wurde das Transparenzpaket geschnürt, das mehrere Neuerungen, Verschärfungen und Verbesserungen brachte. Daran geknüpft war die explizite Hoffnung, damit „das Vertrauen in die Politik wiederherstellen“ zu können und die Politikverdrossenheit zu bekämpfen.

Monierte Lücken

Doch zu Beginn des aktuellen Wahlkampfs kritisierte eine Allianz von Initiativen um den Politologen Hubert Sickinger, die für mehr Transparenz kämpft, dass diese Regeln zu viele Lücken hätten. Viele dieser Schlupflöcher waren übrigens bereits bei Beschluss des Gesetzespakets 2012 moniert worden - nicht zuletzt von der Opposition. Auch der Europarat bemängelte die Antikorruptionsregeln erst zu Beginn dieses Jahres erneut - bereits zum vierten Mal.

Sieben Gesetze in einem Paket

Für das Transparenzpaket wurden 2012 gleich sieben Gesetze geändert oder neu beschlossen: das Parteiengesetz, das Parteienförderungsgesetz, die Änderungen des Bundespräsidentenwahlgesetzes, des Bezügebegrenzungsgesetzes und des Unvereinbarkeitsgesetzes, das Lobbying- und Interessenvertretungs-Transparenz-Gesetz sowie das Änderungsgesetz zum Korruptionsstrafrecht.

Mit der künftigen Regierung und dem neuen Parlament will die Transparenzinitiative nach dem 15. Oktober nun über Verbesserungen verhandeln. ORF.at fragte im Vorfeld der Wahl bei den Pressestellen der bundesweit antretenden Parteien und Listen nach, ob sie für solche Verhandlungen zur Verfügung stehen und was ihre jeweilige Position zu den zentralen Forderungen ist. Von acht der zehn bundesweit antretenden Listen erhielt ORF.at Antworten. Die Liste Gilt betonte, man habe kein Programm, da man einen Systemwechsel anstrebe. Die Weißen verwiesen darauf, sie stünden für direktdemokratische Mitbestimmung und könnten daher keine vorgefertigten Antworten geben.

Grundsätzliches Bekenntnis

Die acht Wahllisten betonen grundsätzlich die Notwendigkeit und Wichtigkeit eines hohen Maßes an Transparenz und Nachvollziehbarkeit: Diese sei „essenziell für die Demokratie“ (SPÖ), eine „Grundvoraussetzung“ bei demokratischen Entscheidungsprozessen (ÖVP) und damit Bürger „sich ein Bild machen können, aus welchen Beweggründen der Politiker seine Entscheidungen trifft“ (FPÖ). Transparenz brauche es neben der Politik auch bei Kammern, öffentlichen Unternehmen und dem ORF, betont die FPÖ. Für NEOS kann „nur volle Transparenz gegen das verfilzte System wirken“, für die Grünen ist sie ein „wesentlicher Beitrag im Kampf gegen Korruption“. Ganz ähnlich argumentieren auch KPÖ Plus, Liste Pilz und die Freie Liste Österreichs (FLÖ).

Grafik: ORF.at

Zu hohe Wahlkampfausgaben

Zentrale Änderungen durch das Transparenzpaket, das 2012 bzw. 2013 in Kraft trat, betrafen die Parteienfinanzierung. Diese sind - Stichwort Spenden und deren Offenlegung - auch im aktuellen Wahlkampf von besonderer Bedeutung.

Der auf Parteienfinanzierung spezialisierte Politologe Sickinger beklagt „unerklärliche Lücken“ insofern, als es derzeit keine Sanktionen gibt, wenn eine Partei den Rechenschaftsbericht, zu dem sie per Gesetz verpflichtet ist, einfach nicht vorlegt. Auch die Überschreitung der Sieben-Millionen-Euro-Grenze an Ausgaben für einen Wahlkampf werde nicht sanktioniert, wenn eine Partei diese nicht deklariert. Konkret befragt, ob für diesen Fall Sanktionen eingeführt werden sollen, sprachen sich sieben Parteien für die Schließung dieser Lücke aus. Die ÖVP verwies dagegen auf die bestehenden Regeln, die aber laut Sickinger eben Lücken aufweisen.

Offenlegung von Parteivermögen

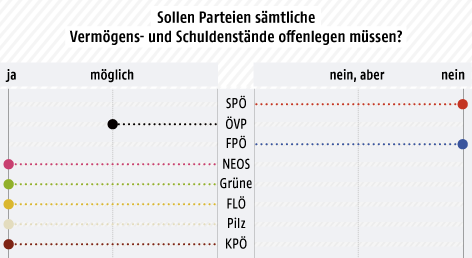

Dass Parteien verpflichtet werden sollen, sämtliche Vermögens- und Schuldenstände offenzulegen, trifft dagegen nur bei NEOS und Grünen im Parlament sowie KPÖ Plus, Liste Pilz und FLÖ auf Zustimmung. Die ÖVP zeigt sich diskussionsbereit. Wichtig sei aber, „dass alle Vereine, Unternehmen, Organisationen, Stiftungen etc., die einer Partei zugeordnet sind, umfasst werden. Denn sonst würde erst wieder die Tür für Umgehungskonstruktionen geöffnet.“

Ein klares Nein kommt dagegen von SPÖ und FPÖ. Aus Sicht der SPÖ ist „die derzeitige Gesetzeslage ausreichend“. Die FPÖ verweist darauf, dass bei einer völligen Offenlegung Parteien, „die zahlungskräftige Finanziers hinter sich haben, dadurch einen Wettbewerbsvorteil hätten“.

Wahlkampfausgaben vor Wahl publizieren

Für eine weitere Forderung der Transparenzinitiative - wahlwerbende Listen dazu zu verpflichten, noch vor dem Wahltag eine vorläufige Abrechnung ihrer Wahlkampfausgaben zu publizieren - dürfte sich auch im nächsten Nationalrat schwer eine Mehrheit finden: Eine solche Regelung wird von NEOS, Grünen, FLÖ, KPÖ Plus befürwortet. Die Liste Pilz zweifelt an der technischen Umsetzbarkeit und sagt daher „eher Nein“.

Für die FPÖ sind vorläufige Abrechnungen „nicht möglich“, da Abrechnungen erst nach der Wahl erledigt werden könnten. Und sie könnten „das nicht wiedergeben, was tatsächlich abgerechnet“ werde. Die ÖVP zeigt sich auch hier gesprächsbereit, „wirklich praktikabel und aussagekräftig wäre so eine Zwischenbilanz aber nicht“, sie argumentiert sinngemäß wie die FPÖ. Auch für die SPÖ ist der Vorstoß nicht zielführend, sie kann sich aber vorstellen, dass man „zu einem früheren Zeitpunkt eine Budgetplanung vorlegt, um später überprüfen zu können, ob diese auch eingehalten wurde“.

Verschärfte Meldepflicht bei Großspenden

Relativ einfach umsetzbar dürfte dagegen die Forderung nach einer verschärften Meldepflicht von Großspenden an den Rechnungshof sein. Hier sind sich praktisch alle Parteien einig, dass Spenden bereits ab 10.000 Euro - statt wie bisher 50.000 - gemeldet werden müssen. Viele Parteien gehen weiter: Am weitesten geht NEOS, das fordert, dass grundsätzlich „alle Ein- und Ausgaben“ 365 Tage im Jahre an den Rechnungshof gemeldet werden.

Die SPÖ sieht darin das „dringendste Problem“ und fordert so wie die Grünen „jedenfalls eine summenmäßige Höchstgrenze“ für solche Spenden - die Grünen nennen das eine „absolute Obergrenze für Großspenden“, die eine Partei entgegenehmen darf. Die FPÖ ist ganz klar für die 10.000-Euro-Grenze, so auch die ÖVP, die darauf verweist, dass sie Spenden über 3.500 Euro auf der eigenen Homepage veröffentlicht. Auch KPÖ Plus, FLÖ und Liste Pilz sind klar für eine verschärfte Regelung.

Die anderen Teile des Transparenzpakets

Differenziert und durchaus unterschiedlich fallen auch die Antworten auf die Frage aus, wie sehr Nationalratsabgeordnete ihre Finanzen und Verbindungen zu Institutionen und Unternehmen offenlegen sollen und wie groß hier der Nachbesserungsbedarf ist. Umstritten ist auch, ob Lobbyisten und Interessenvertreter mehr Einblick als bisher in ihre Tätigkeit geben sollen - mehr dazu in Schärfere Regeln für Lobbyisten?.

Im Grundsatz große Einigkeit gibt es hingegen bei der Aufhebung des Amtsgeheimnisses und der Auskunftspflicht bei Anfragen von Bürgerinnen und Bürgern sowie NGOs - Stichwort Informationsfreiheitsgesetz. Hier spießt es sich aber bei den Details - mehr dazu in Das Tauziehen um das Amtsgeheimnis.

Links:

Guido Tiefenthaler (Text), Carina Kainz (Grafik), beide ORF.at