Besonders sensible Kapitel

Weitgehend unter dem Radar der öffentlichen Wahrnehmung laufen seit Jahren Verhandlungen über ein Handelsabkommen zwischen der EU und Japan. Dabei geht es um ähnlich weitreichende Regelungen wie in den heftig umstrittenen Handelsabkommen CETA, TTIP und TPP. Weil US-Präsident Donald Trump TPP aufkündigte und TTIP zumindest auf Eis liegt, wollen Brüssel und Tokio umso schneller handelseins werden.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Der Besuch von Japans Premier Shinzo Abe in Brüssel am Dienstag - der erste seit drei Jahren - diente vor allem dem Vorantreiben der Verhandlungen über das EU-Japan-Handelsabkommen. Brüssel und Tokio zeigten dabei angesichts des US-Rückziehers handelspolitisch Flagge.

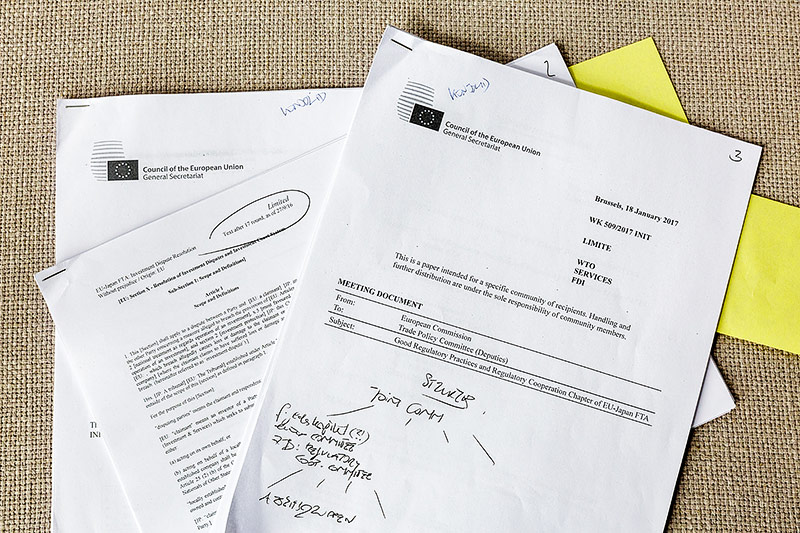

Zur gleichen Zeit gelangen nun erstmals geheime Verhandlungsdokumente an die Öffentlichkeit. ORF.at wurden diese EU-internen Dokumente von der globalisierungskritischen NGO ATTAC zugespielt. Sie zeigen, dass das Abkommen inhaltlich in vieler Hinsicht ein Klon von CETA und dem bis in den Herbst verhandelten TTIP-Abkommen werden soll. Diese Dokumente umfassen nur einen kleinen Teil des gesamten Vertragswerks, dafür aber besonders heikle und umstrittene Kapitel - den Investorenschutz, Investitionsschiedsgerichte und die sogenannte Regulatorische Zusammenarbeit.

ORF.at

68 Seiten von den jahrelangen Verhandlungen wurden ORF.at zugespielt. Die Texte zeigen viele Parallelen, oft bis in die Formulierung hinein.

Mit Geheimhaltungsvermerk

Bei den Dokumenten handelt es sich um den rezenten Stand des Vertragstextes. Die mit Geheimhaltungsvermerk versehenen Texte stammen von der Generaldirektion Handel der Kommission. Sie wurden vom Generalsekretariat des EU-Rats am 18. Jänner bzw. am 13. Februar an die zuständigen Ministerien der EU-28 weitergeleitet.

Baustelle und Bausteine

Wie aus den Dokumenten hervorgeht, gibt es schon einzelne Kapitel, die praktisch fertig sind, dazu gehört etwa der Teil über die Regulatorische Zusammenarbeit, mit deren Hilfe Handelsbarrieren abseits von Zöllen abgebaut und verhindert werden sollen.

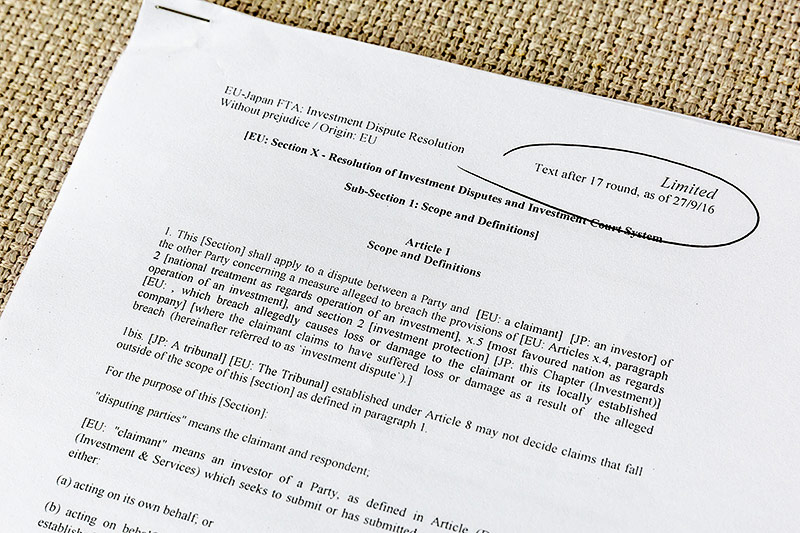

Andere Teile dagegen sind sichtbar noch große Baustellen, in denen sich Textbaustein an Textbaustein reiht und noch um jede Detailformulierung gerungen wird - etwa die Frage, ob EU und Japan als „territory“ oder „Area“ bezeichnet werden. Das betrifft vor allem den Abschnitt über das Schiedsgerichtsverfahren für Investorenklagen. Nach derzeitigem Vertragstext wird Investoren damit ermöglicht, die ordentliche Justiz einfach zu umgehen und sich direkt an ein solches Schiedsgericht zu wenden.

„Gerecht und fair“-Klausel mit Sprengkraft

Die Schiedsgerichte könnten entscheiden, ob ein Gesetz oder eine andere staatliche Maßnahme die Rechte eines ausländischen Investors verletzt. Sie könnten einen Staat zu hohen Entschädigungszahlungen verpflichten - und dabei auch künftige Verluste einrechnen. Die Rechte der Investoren sind im vorliegenden Vertragsentwurf sehr allgemein gehalten: In Paragraf 14 verpflichtet sich die EU gegenüber japanischen Investoren „unter Berücksichtigung ihrer Investments zu gerechter und fairer Behandlung und dazu, ihnen vollen Schutz und Sicherheit in ihrem Gebiet zu gewähren“ und vice versa.

Kritiker wie ATTAC und LobbyControl verweisen darauf, dass diese Klausel von Investoren gern verwendet wird, um Maßnahmen, die im öffentlichen Interesse sind, zu bekämpfen. In drei Viertel jener Fälle, in denen US-Unternehmen erfolgreich auf Verletzung des Investorenschutzes klagten, befanden Schiedsgerichte, die „Gerechte und faire Behandlung“-Klausel sei verletzt worden, so ATTAC.

ORF.at

Das Schiedsverfahren ist noch besonders umstritten, jeder Satz eine Baustelle

„Offensichtliche Willkür“

Dazu zählt mangelnde Transparenz der Verwaltung, vor allem aber auch „offensichtliche Willkür“. Staatliche Willkür brachten Unternehmen in der Vergangenheit immer wieder als Klagsgrund bei Investorenschutzverfahren vor - mit Erfolg. Kanada verlor etwa 2015 im Rahmen von NAFTA, nachdem es vom US-Zementproduzenten Bilcon geklagt worden war. Kanada lehnte die Öffnung eines Steinbruchs wegen Umweltbedenken ab - Bilcon bekam mit der Begründung recht, die Folgenabschätzung sei willkürlich gewesen.

Ein Anhang widmet sich Enteignungen - und bietet Schutz nicht nur vor direkter, sondern auch indirekter Enteignung. Auch das öffnet laut Freihandelskritikern Tür und Tor für Unternehmen, um ihnen unangenehme Sozial- oder Umweltgesetze zu bekämpfen.

Schiedsstellen sollen entscheiden

Die ordentliche Gerichtsbarkeit, so sieht es der vorliegende Vertragsentwurf vor, können dann etwa japanische Investoren innerhalb der EU (und umgekehrt) jederzeit umgehen. Die Zusammensetzung und die Arbeitsweise der Schiedsgerichte ist zwischen Japan und der EU noch besonders umstritten. Während Tokio das klassische ISDS-System (Investor State Dispute Settlement) bevorzugt, will Brüssel die selbst entworfene Variante ICS (Investment Court System) - ähnlich wie es in CETA vorgesehen ist. „Richter“ - es müssen keine ausgebildeten Richter sein - würden 2.000 Euro Fixum bekommen, zuzüglich 3.000 Euro pro Tag, den sie arbeiten.

Sechs Sprüche im Mrd.-Bereich

Laut UNCTAD wurden von den 767 abgeschlossenen und anhängigen Verfahren bisher in sechs Fällen mehr als eine Mrd. Strafzahlung hängt. Allein drei davon betrafen Russland wegen der Zwangsverstaatlichung der Ölfirma Yukos.

Laut der Handels- und Entwicklungsorganisation der UNO (UNCTAD) ist die Zahl an ISDS-Verfahren in den letzten Jahren dramatisch gestiegen, nämlich von ein paar Dutzend in den 1990er Jahren zu mittlerweile insgesamt 767. Der einzige Bereich, wo Investitionsschutzklagen derzeit möglich sind, ist im Energiebereich - und dort brachte Japan 2015 und 2016 jeweils eine Klage ein.

Regelungen im Vorfeld der Parlamente

Die Regulatorische Zusammenarbeit, der bereits akkordierte Teil des Abkommens, ist ebenfalls ein Herzstück - und ganz ähnlich wie bei CETA aufgebaut. Hier geht es darum, nicht tarifäre Handelsbarrieren, NTBs genannt, zu verhindern. Als solche können aber auch Sozial- oder Umweltgesetze gelten. Und Japan zog im Rahmen der Welthandelsorganisation (WTO) in der Vergangenheit wiederholt wegen Umweltmaßnahmen in anderen Staaten vor das Schiedsgericht.

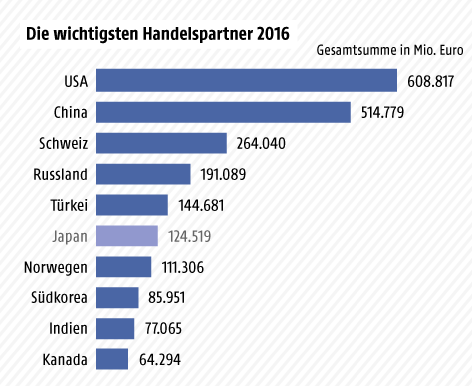

Grafik: APA/ORF.at; Quelle: Eurostat

Hinter verschlossenen Türen

Eigentlich hatte Brüssel nach dem Beinahe-Scheitern des Freihandelsabkommens mit Kanada (CETA) mehr Transparenz versprochen. Doch auch die Gespräche mit Japan finden seit Jahren hinter verschlossenen Türen statt - und über den Inhalt dringt praktisch nichts, höchstens eine ganz allgemeine Bestandsaufnahme des Verhandlungsstandes, an die Öffentlichkeit. Genau einen Monat nach Beendigung der 17. und bisher letzten Verhandlungsrunde im September betonte die EU-Kommission in einem Statement, dass es beim Investorenschutz in vielen Bereichen Annäherung gegeben habe, „substanzielle Annäherung der Zugänge“ aber erst noch erreicht werden müsse.

Verteidigung und scharfe Kritik

Ein Sprecher der EU-Kommission verteidigte auf Anfrage von ORF.at das Vorgehen als transparent, die Zivilgesellschaft werde eingebunden, und EU-Parlament und die nationalen Regierungen würden die Verhandlungen überwachen. Aus der Kommission hieß es zudem, die nächste Verhandlungsrunde sei im April in Tokio geplant, das genaue Datum stehe aber noch nicht fest. Auch Wirtschaftsminister Reinhold Mitterlehner (ÖVP) sprach in der ZIB von einem „ganz transparenten Prozess“. Das Abkommen müsse von allen EU-Parlamenten abgesegnet werden, eine offene Information sei damit gewährleistet.

EU plant Freihandelsabkommen mit Japan

Freihandelsabkommen sind spätestens seit CETA und TTIP heftig umstritten. Bisher kaum bekannt war, dass die EU nicht nur mit Kanada und den USA, sondern auch mit Japan ein Abkommen plant.

ATTAC dagegen übt vernichtende Kritik. Egal mit wem die EU neue Handelsverträge aushandle, „es dominiert stets die gleiche Konzernagenda“, so Valentin Schwarz von ATTAC Österreich. Und wie TTIP und CETA gefährde das Abkommen „Regulierungen im öffentlichen Interesse, beschneidet die Rechte von Parlamenten und BürgerInnen und höhlt die Demokratie aus“.

Größer als CETA

Japan ist in den letzten Jahren im Ranking der wichtigsten Handelspartner der EU deutlich abgerutscht. Trotzdem sehen Wirtschaftsexperten einiges Potenzial, insbesondere, da es sich großteils um hochwertige Exportwaren mit mehr Wertschöpfung handeln würde, etwa Autos und Elektronik. Das Abkommen ist im Inhalt ähnlich weitreichend wie CETA - da die japanische Wirtschaft fast dreimal so groß ist wie kanadische, wären die Auswirkungen aber entsprechend größer.

Für Wien ein „gemischtes Abkommen“

Besonders vorsichtig äußert sich die Kommission zu der Frage, ob das EU-Japan-Abkommen in der ausschließlichen Kompetenz der EU liegt oder ob es sich um ein „gemischtes Abkommen“ handelt. Die bürokratisch klingende Einstufung birgt große politische Sprengkraft: Denn bei CETA hatte die Kommission zunächst darauf beharrt, dass es reine EU-Angelegenheit sei - was zur Folge gehabt hätte, dass nur das EU-Parlament, nicht aber die nationalen Parlamente CETA ratifiziert hätten. Nach Massenprotesten und scharfer Kritiker mehrerer Länder, darunter Österreich, lenkte die Kommission ein.

Aus der Kommission hieß es daher nun, erst nach Vorliegen des Verhandlungsergebnisses mit Japan könne man über den rechtlichen Status des Abkommens entscheiden. Für die Regierung in Wien ist die Position dagegen klar. Wie ORF.at auf Nachfrage informell erfuhr, ist es für Österreich bereits jetzt klar ein „gemischtes Abkommen“.

Verhandlungen abseits der Öffentlichkeit, starke Interessenunterschiede und die Frage der Mitsprache der Nationalstaaten: Auch wenn Abe und die EU-Spitzen Jean-Claude Juncker und Donald Tusk Optimismus versprüht haben - der Weg bis zum Abschluss der Verhandlungen könnte noch steinig werden.

Links:

Guido Tiefenthaler, ORF.at