Tiefschwarze Gedanken über die Natur

Er gilt als Inbegriff der Perversion: Marquis Donatien Alphonse Francois de Sade. Sein Todestag jährt sich am 2. Dezember zum 200. Male. Trotz der Verfolgung durch hohe Würdenträger in drei Regimen und rund 27 Jahren im Gefängnis verstarb der Marquis friedlich mit 74 Jahren im Bett - allerdings in einer Irrenanstalt.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Die Biografie des dämonisierten Literaten strotzt vor Widersprüchen. Auch in der Rezeptionsgeschichte der folgenden Jahrhunderte wurde De Sade ob seines literarischen Werkes als Monster dargestellt oder als „Bürgerschreck“ - oder als subversiv alle Konventionen unterlaufend verherrlicht.

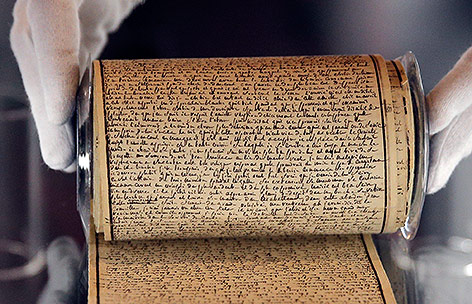

AP/Christophe Ena

Eine von De Sade im Gefängnis beschriebene meterlange Papierrolle

Das Böse triumphiert immer und überall

„Die Welt belohnt das Laster, weil die Natur das Böse braucht“, war laut dem Historiker Volker Reinhardt in seinem Werk „De Sade oder die Vermessung des Bösen“ das Credo des Marquis. De Sade war in seiner Philosophie ein schwarzer Rousseau und ein „Galilei der menschlichen Seele“, so Reinhardt. Die Idee von der absoluten Bösartigkeit der Natur versuchte De Sade im Leben, mehr noch in seiner Literatur immer wieder aufs Neue unter Beweis zu stellen. Ob „Die 120 Tage von Sodom“, „Justine - vom Missgeschick der Tugend“ oder eines seiner anderen Bücher, das Böse und nur das Böse triumphiert immer und überall.

Wenn die Gesellschaft die Tugendhaftigkeit zum Ideal erklärt, ist sie in De Sades Augen nur scheinheilig oder macht sich selbst etwas vor und muss deshalb grandios scheitern wie auch seine verwaiste Romanheldin Juliette, die nette, sanfte und gutmütige Schwester der durchtriebenen, bösartigen und nur auf Laster und Lustgewinn versessenen Justine, im wahrsten Sinne des Wortes am eigenen Leib bis zum „Unhappy End“ erleben muss. Juliette hingegen wird für ihre Laster belohnt und schafft es zu Reichtum und sozialem Aufstieg.

Warum man die eigenen Kinder töten darf

De Sade suchte sein Naturverständnis auch in der Religion etwa auf einer Reise durch Italien zu bestätigen, wo er die Bösartigkeit und Schlechtigkeit der katholischen Kirche bei seinen ausgedehnten Besuchen und „Forschungen“ in Kirchen, Klöstern und auch den weltlichen Palästen der Kirchenführer in den Mittelpunkt stellte.

De Sade war ein vehementer Gegner der Todesstrafe, er sprach dem Staat dieses Hoheitsrecht ab. Er argumentierte allerdings in seinem Werk etwa auch, dass man seine eigenen Kinder ohne weiteres töten dürfe, habe man sie doch erzeugt und ihnen das Leben geschenkt - ein Geschenk, das man jederzeit zurücknehmen dürfe. Der am 2. Juni 1740 geborene Sprössling einer provencalischen Adelsfamilie verbrachte seine Kindheit wie für seinen Stand üblich ohne die Obhut und Fürsorge seiner Mutter Marie-Eleonore de Maille de Carman und seines Vaters Jean-Baptiste-Francois-Joseph de Sade.

Intrigen in Paris

Jean-Baptiste wagte als erster in seinem Geschlecht den Sprung auf das glatte Parkett der Hauptstadt Paris. Er wurde Botschafter und Literat, der allerdings nichts zu Lebzeiten veröffentlichte, scheiterte jedoch mit seinem Ehrgeiz schließlich jämmerlich an den sich stetig ändernden Beziehungs- und Intrigengeflechten des Patronagesystems am Hofe. Jean-Baptiste verprasste das Vermögen der Familie, um im Karneval der Eitelkeiten des Ancien Regimes am Pariser Hofe „mithalten zu können“. Finanziell schwer angeschlagen wurde Vater De Sade schließlich zur nicht gern gesehen Person und teils Lachfigur am Hofe mit dessen sich permanent ändernden Machtverhältnissen.

Kirchen-Onkel als Lasterlehrer

Großen Einfluss auf den jungen De Sade übte sein Onkel, ein hoher Kirchenmann und anerkannter Historiker, aus. Hier könnte er das „Handwerk“ der Ausschweifungen von der Pike auf gelernt haben, wie Reinhardt schreibt. Sein Onkel führte auf seinem Schloss ein sexuell ausschweifendes und auch sonst sinnenfreudiges Leben.

Sein Vater wollte dem jungen Donatien den Weg zu Höherem ebnen - doch diesem sollte es dabei nach anfänglichen Erfolgen auch nicht besser ergehen als seinem Erzeuger. De Sade senior schickte seinen Sprössling zur Armee, wo er sich eine glänzende Laufbahn erhoffte. De Sade wurde zwar für seine Tapferkeit im Siebenjährigen Krieg ausgezeichnet, galt allerdings als Einzelgänger.

Auf blutigem Schlachtfeld traumatisiert

Vor allem seine freisinnigen Ansichten stießen bei seinen Kameraden auf wenig Gegenliebe. De Sades Erfahrungen auf den blutigen Schlachtfeldern gelten als Schlüsselerlebnisse für seinen zynischen Atheismus und seine leidenschaftliche Argumentation für seine Naturphilosophie, in der er das Böse als treibende Kraft in den Mittelpunkt stellte.

Reinhardt vermutet ein traumatisches Erlebnis, das De Sade ein für alle Mal von der Nichtexistenz Gottes überzeugte, und verweist dabei auch auf das blasphemische Element in einigen Orgien, die es durch Gerichtsakten zu trauriger Berühmtheit brachten. Genaueres über diese offenbare „Schlüsselzeit“ für die Entwicklung und Geisteshaltung des jungen De Sade ist nicht bekannt.

Ehe in politischen Machtverhältnissen

Nach dem Ende seiner Militärlaufbahn sollte De Sade eine gute Partie machen und so seinen weiteren Aufstieg im Machtgefüge der Hauptstadt bewerkstelligen. Schließlich heiratete er in die vermögende und auch politisch mächtige Beamtenadelsfamilie De Montreuil ein - eine Entscheidung, die ihn bis an sein Lebensende im wahrsten Sinne des Wortes verfolgen sollte.

Vom Vater wurde er aufgrund der prekären finanziellen Verhältnisse der Familie in die Ehe gezwungen. Die reichhaltige Mitgift ermöglichte ihm - einem echten Adeligen - ein skandalöses Leben als Libertin. Die anfängliche - gegenseitige - Zuneigung zu seiner Schwiegermutter, der Ehefrau des Parlamentspräsidenten, schlug ob der zahlreichen Skandale schließlich in Hass und Verfolgung um.

Orgieninszenierung eines Theatermannes

Da er die Justiz mit ausschweifenden Sexorgien mit Prostituierten und Dienstboten inklusive Gewaltanwendung und Blasphemie in Atem hielt, gibt es über ihn ausführliche Polizeiprotokolle. In den Berichten finden sich die ausgefeilten Orgieninszenierungen des leidenschaftlichen Theatermannes De Sade. Vergleiche mit Szenen aus seinen Romanen und Theaterstücken, die er auf seinen Schlössern und später in der Irrenanstalt aufführen sollte, drängen sich auf. Doch auch bei De Sade muss immer zwischen Fantasie und Wirklichkeit unterschieden werden. Auch hier fallen Kunst und Leben auseinander. „Ich unterscheide mich, also bin ich“ sei De Sades Existenz- und Selbstvergewisserung gewesen, wie Reinhardt schreibt.

Opfer auf dem Altar der Öffentlichkeit

Als De Sade die jüngere Schwester seiner Ehefrau, die für eine Laufbahn im Kloster vorbereitet wurde, verführte und mit ihr nach Venedig verschwand, zog das den Zorn der Schwiegermutter auf sich. Ein Skandal brachte ihm sogar ein Todesurteil ein, das später zurückgezogen wurde. Allerdings blieb De Sade durch einen „Lettre de Cachet“ - einen Brief des Königs, der eine zeitlich unbegrenzte Haft ohne Begründung erlaubte -, den seine politisch gut vernetzte Schwiegermutter besorgte, im Gefängnis.

Die Familienehre und das politische Ansehen der Montreuils mussten gerettet werden. Denn De Sade sorgte mit seinen Eskapaden in der von Doppelmoral durchdrungenen Welt des Adels - alles kann man machen, nur öffentlich darf es nicht werden - für nicht standesgemäßes Aufsehen und wurde daher auch als Beispiel und Sündenbock verfolgt. „Das schwarze Schaf musste auf dem Altar der empörten Öffentlichkeit geopfert werden“, so Reinhardt.

Jammern über das Schicksal

De Sade gelang es mehrmals aus dem Gefängnis bzw. bei Transporten zum Gefängnis zu fliehen. Auch hier folgte die Strafe gleich auf dem Fuß. Immer gibt De Sade in seinen Briefen aus der Gefangenschaft anderen die Schuld an seiner Misere. Sein Verhalten selbst kritisiert er in seinen Rechtfertigungsstrategien nicht - ein Strang, der sich durch seine Korrespondenz zieht.

Theater als Leidenschaft brach immer wieder durch, sei es in extra gebauten Theatern in den Schlössern bzw. Burgen seiner Anwesen oder später im Irrenhaus von Charenton. De Sade nutzte die aufgeführten Stücke, die oft auch aus seiner Feder stammten, um seine Skandale und Übertretungen in ein für ihn günstiges Licht zu rücken - zeitweise spielte auch seine betrogene Ehefrau mit, teils in der ihr auch im Privatleben zukommenden Rolle.

Widerspruch mit Selbstlosigkeit

Der wieder während der Französischen Revolution als Opfer des alten Systems gesehene und daher aus dem Gefängnis entlassene De Sade schloss sich den revolutionären Jakobinern an, wollte allerdings sein geliebtes Stammschloss in Lacoste in der Provence und die Reste seines Vermögens nicht hergeben. Trotz des Hasses eines sich als unschuldig verfolgten Sehenden auf seine Schwiegermutter brachte er sich selbstlos in Gefahr und setzte sich beim neuen Regime, in dem er auch kurzfristig Richter wurde, mit Erfolg für die Schwiegereltern ein.

Von dem nach der Revolution an die Macht gekommenen Napoleon erwartete er sich endlich die Anerkennung, die er natürlich nicht bekam, um schließlich im Irrenhaus in Charenton zu landen. Dort suchte er Trost in der Kunst und seinen Frieden in der Theaterarbeit mit den Insassen.

Was das Schreiben antrieb

Schreiben gegen den Frust und Verarbeitung des Hasses auf die eigene Schicht und den Klerus wurden ihm bereits im Gefängnis Aufarbeitung, Rache und Therapie in einem. Die Übeltäter in seinen ausschweifenden, sexuell expliziten und daher oft auch heute noch als pornografisch bezeichneten, allerdings auch gesellschaftskritischen Romanen sind oft Fürsten und mächtige Kirchenmänner. Auffallend ist, dass Frauen, besonders Schwangeren und Müttern, in seinen Werken besonders sadistisch mitgespielt wird.

Buchhinweis

Volker Reinhardt: De Sade oder die Vermessung des Bösen. C. H. Beck, 464 Seiten, 27,80 Euro.

Doch es gibt auch Täterinnen, die sich in ausgesuchter Grausamkeit üben - kaum verklausuliert ist darin seine Schwiegermutter zu erkennen. Auch darin übte sich De Sade offensichtlich in einer Art Therapie, um das hasserfüllte Verhältnis abzuarbeiten und ihr in der Fantasie das anzutun, was er in der Realität nicht tat - im Gegenteil ermöglichte er ja seinen Schwiegereltern während der Französischen Revolution das Überleben.

Peter Bauer, ORF.at

Links: