„Das haben wir erwartet“

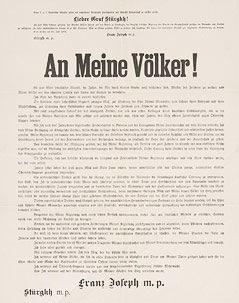

„An Meine Völker! Es war Mein sehnlichster Wunsch, die Jahre, die Mir durch Gottes Gnade noch beschieden sind, Werken des Friedens zu weihen und Meine Völker vor den schweren Opfern und Lasten des Krieges zu bewahren. Im Rate der Vorsehung ward es anders beschlossen.“ Mit diesen Worten gab Kaiser Franz Josef am 28. Juli 1914 die verhängnisvolle Kriegserklärung an Serbien bekannt.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Die Kriegserklärung Österreich-Ungarns selbst traf am selben Tag völlig undiplomatisch als Telegramm mit der ganz normalen Post bei der serbischen Regierung ein. Das von Franz Joseph unterzeichnete und von Außenminister Leopold Graf Berchtold auf den Weg gebrachte brisante Dokumente fand seinen Weg von Wien nach Budapest, von dort nach Semlin - dem äußersten Vorposten Österreich-Ungarns am linken Ufer des Save-Flusses genau gegenüber der serbischen Hauptstadt Belgrad.

Österreichische Nationalbibliothek

Kaiser Franz Josef informierte per offenem Brief über den mit Serbien begonnenen Krieg

Weil die Regierung aber wegen des befürchteten Angriffs bereits in die im Süden gelegene Stadt Nis geflüchtet war, musste die Erklärung erst dorthin gelangen. Den serbischen Regierungschef Nikola Pasic ereilte die Kriegserklärung schließlich beim Mittagessen in einem Restaurant. „Das haben wir erwartet“, kommentierte Pasic den Inhalt des in französischer Sprache verfassten Telegramms.

Ansturm auf Lebensmittelgeschäfte

Um 11.30 Uhr lief das Telegramm zuvor als Zwischenstation in Belgrad ein. Ein gewisser Milan Grol konnte dem Telegrafenmeister unbefugt über die Schulter schauen und meldete seine Entdeckung sofort der wichtigsten Zeitung „Politika“, die gleich eine Sonderausgabe auflegte. Chefredakteur Miomir Milenovic beschreibt, wie sich die Kriegsnachricht in Windeseile verbreitete: Sofort setzte ein Ansturm auf die Lebensmittelgeschäfte ein, wo innerhalb kürzester Zeit Brot, Kaffee, Mehl, Zucker und Fleisch ausverkauft waren.

Fehleinschätzungen auf beiden Seiten

Doch am Anfang des „Großen Krieges“, der sich später zum Ersten Weltkrieg ausweitete, gingen beide Kriegsseiten von Annahmen aus, die sich als völlig falsch herausstellten, beschreibt der Belgrader Militärhistoriker Branko Bogdanovic die Lage.

Wien erklärte Belgrad den Krieg, obwohl auf seinem wichtigen Außenposten Semlin, das heute als Zemun eine Vorstadt von Belgrad ist, nur rund 800 Soldaten stationiert waren. Diese Friedensstärke war noch nicht auf die 4.000 Mann in Kriegszeiten aufgestockt worden. Serbien erwartete unter seinem noch heute als Volkshelden verehrten Premier Pasic einen schnellen Vorstoß österreichischer Truppen. Da die Hauptstadt angeblich nicht zu verteidigen war, wurden Regierung, Nationalbank und praktisch alle Militärverbände abgezogen.

Kapitän der „Alkotmany“ als erstes ziviles Opfer

Kurz vor Mitternacht setzten die Österreicher aus ihrer Grenzstadt Semlin mehrere Schubverbände unter Führung der „Alkotmany“ der „I. k. u. k. privilegierten Donaudampfschifffahrtsgesellschaft“ (DDSG) in Marsch. Sie sollten Nachschub für Verbände an der Save transportieren. Der österreichische Schiffsexperte und intime Kenner der heimischen Donauflotte, Friedrich Prasky, spricht von einer „unverantwortlichen Aktion“. Denn die Verbände wurden von serbischen Einheiten beschossen, obwohl das Militär abgezogen war. Bewaffnete des Zolls, der Eisenbahn und der Polizei waren an ihre Stelle getreten.

„Alkotmany“-Kapitän Karl Ebeling (nach anderen Quellen: Elbling) war das erste zivile Opfer des Weltkrieges. Das zweite wurde sein Steuermann Michael Gramsberger. Die beiden wurden am nächsten Tag auf dem Semliner Friedhof mit militärischen Ehren bestattet. Teile der angegriffenen Schubverbände konnten von den verletzten Matrosen wieder in den Hafen von Semlin gerettet werden. Die Wiener Zeitungen lobten „die heldenhafte Tat, an deren Ruhm das Pflichtgefühl aller auf der Donauflotille eingeschifften Zivilsteuerleute sich immer von neuem festigte und vertiefte“.

„Schrottplatz eines Alteisenhändlers“

Schon Tage zuvor hatte Österreich große Teile seiner sogenannten Donaumonitoren, also Kanonenboote oder Flusspanzerschiffe, in Semlin zusammengezogen. Allerdings war diese Streitmacht nach dem Urteil des Schiffshistorikers Prasky „für Kriegszwecke nicht zu verwenden“. Einige Schiffe hätten an Bord wie der „Schrottplatz eines Alteisenhändlers“ ausgesehen. Nach dem Beschuss der Schubverbände durch Serben begannen diese Kampfschiffe als Revanche Belgrad mit Granaten zu attackieren. Unter dem Kommando der SMS (Seiner Majestät Schiff) „Temes“ feuerten die Kanonenboote „Bodrog“, „Szamos“ und „Körös“ auf die Stadt.

Der Regierung wurde erst fünf Stunden später gemeldet, welche Schäden entstanden, berichtete Kriegsminister Dusan Stefanovic später: Das Zweite Gymnasium, Hotels, die Serbisch-Französische Bank, einige Straßen im Zentrum sowie Versorgungslager auf der Festung Kalemegdan hatten Treffer abgekommen. Von den an diesem ersten regulären Militärangriff des Krieges beteiligten Schiffen existiert nur noch die „Bodrog“. Ihre Reste dienen heute in Belgrad als Schwimmplattform für Rohre, durch die Sand aus der Donau abgepumpt wird.

Gescheiterte Brückensprengung

Zwischen Mitternacht und 3.00 Uhr war „wildes, unkontrolliertes gegenseitiges Infanteriefeuer“ zu hören, beschreibt der Historiker Bogdanovic die weitere Entwicklung: „Heute würde man dazu Grenzscharmützel sagen.“ Am frühen 29. Juli kamen als erste militärische Opfer auf österreichischer Seite der aus Ungarn stammende Soldat Pal Kovacs und sein Landsmann Imre Veres zu Tode. Auf serbischer Seite starb als erster Bewaffneter Dusan Djonovic, der zur Sicherheitstruppe der Eisenbahn gehörte.

picturedesk.com/Scherl/SZ-Photo

Serbische Soldaten marschieren nach der Kriegserklärung an die Grenze

Am 29. Juli um 1.30 Uhr sprengten die Serben auf Befehl ihrer Regierung die Eisenbahnbrücke, die einzige Brückenverbindung zwischen den Kriegsgegnern. Damit sollte der erwartete schnelle Vormarsch österreichischer Verbände erschwert werden. Doch diese erste Sprengung im Krieg gelang nicht. Fußtruppen konnten sie immer noch nutzen, und Schiffe konnten passieren. Mit diesen ersten Stunden begann der brutale Weltkrieg.

1,1 Millionen Serben unter den Toten

Knapp ein Viertel aller Serben wurde getötet. Darin stimmen Wien und Belgrad heute überein: 1,1 Millionen Tote bei einer Gesamtbevölkerung von damals 4,5 Millionen - kein Staat hatte gemessen an seiner Bevölkerung mehr Tote zu beklagen. Hunderttausende starben durch Seuchen, Hunger und Kälte, 60.000 Zivilisten wurden hingerichtet.

Als Geste der Versöhnung zum 100. Jahrestags des österreich-ungarischen Ultimatums und der darauffolgenden Kriegserklärung an Serbien pflanzten der serbische Ministerpräsident Aleksandar Vucic und der österreichische Botschafter in Belgrad, Johannes Eigner, einen „Baum des Friedens“ im Garten der früheren Botschaft der Donaumonarchie in Belgrad.

„Sie haben den Krieg begonnen“

„Sie zuerst, Sie haben den Krieg begonnen“, sagte Vucic scherzhaft, als er gemeinsam mit Eigner das Loch für den Zwetschkenbaum aushob. Dabei äußerte der serbische Ministerpräsident die Hoffnung, dass diejenigen, die in 100 Jahren beim „Baum des Friedens“ den Jahrestag des Weltkriegs begehen werden, sagen können, dass sie in einem normalen, europäischen Staat lebten.

Das auf 48 Stunden befristete Ultimatum galt als entscheidender Schritt zum Ersten Weltkrieg. Es wurde am 23. Juli 1914 an die serbische Regierung übergeben und war bewusst hart formuliert, damit es von Serbien abgelehnt würde. Nachdem Belgrad das Ultimatum nicht in allen Punkten akzeptiert hatte, erklärte Österreich-Ungarn Serbien den Krieg. Auslöser für das Ultimatum war die Ermordung von Thronfolger Franz Ferdinand am 28. Juni 1914 in Sarajevo. Die Hintermänner der Tat wurden in Belgrad vermutet.

Links: