Fatales Festhalten an Altbewährtem

Mit dem Attentat auf den österreichisch-ungarischen Thronfolger Franz Ferdinand im Juni 1914 und der rund einen Monat darauf erfolgten Kriegserklärung an Serbien haben heuer die zentralen Ereignisse, die zum Ersten Weltkrieg führten, ihren 100. Jahrestag. Damit einher geht eine neu aufgeflammte Debatte über Hintergründe und Ursachen. Exemplarisch dafür steht auch Wiens Wandel von einer imperialen Kaiserstadt zum „Epizentrum des Niedergangs“.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Ungeachtet zahlreicher Turbulenzen im erst 1867 zur österreichisch-ungarischen Doppelmonarchie gewandelten Habsburger-Reichs wurde in Wien der Glanz einer zu Ende gehenden Epoche zelebriert. Über allen stand der greise Kaiser Franz Joseph, der aus Sicht vieler Historiker bereits am 5. Oktober 1908 mit der Annexion von Bosnien und der Herzegowina den Grundstein zur „Urkatastrophe des 20. Jahrhunderts“ legte.

Franz Ferdinands kurzes Hoffen auf den Thron

Franz Joseph dachte weder ans Abdanken, noch galt ein baldiges Ende der Monarchie als realistisches Szenario. Selbst eine schwere Erkrankung im Dezember 1913 konnte den mittlerweile 83-jährigen Monarchen nicht daran hindern, Österreich-Ungarn nur wenige Monate später in einen Krieg zu führen, der an sich nur eine kurze Strafaktion gegen Serbien sein sollte.

picturedesk.com/ÖNB-Bildarchiv/Gause, Wilhelm

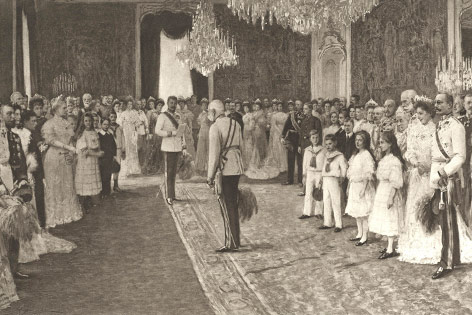

Darstellung der Franz-Ferdinand-Ansprache zum 60. Jahrestag von Franz Josephs Thronbesteigung (1908)

Dabei wurde im Herbst 1913 selbst in der Wiener Hochbürokratie bereits das Ende der Ära Franz Joseph eingeläutet. Pläne für den Thronwechsel samt einem „äußersten Prunk“ umfassenden Krönungszeremoniell lagen fertig in den Schubladen. Franz Ferdinand sollte dennoch vergeblich auf die Umsetzung seines Regierungsprogramms warten, mit dem er der staubbefangenen Monarchie neues Leben einhauchen wollte.

„Friedensretter“ vs. Kriegshetzer

Ob der Kaiserneffe mit den von Franz Joseph abgelehnten Reformen - Stichwort „Vereinigte Staaten“ von Österreich - die bevorstehende Katastrophe tatsächlich noch verhindern hätte können, bleibt dahingestellt. Zwar wird der erklärte Thronfolger häufig als „überzeugter Friedensretter“ dargestellt, geht es nach der Autorin von „Franz Ferdinand. Die Biografie“, Alma Hannig, wird aber vergessen, dass Franz Ferdinand ganz im Gegenteil auch den Ruf eines Kriegshetzers hatte.

Am Vorabend des Ersten Weltkriegs wurde in Wien aber ohnehin die von vielen nicht mehr erwartete Genesung von Franz Joseph gefeiert - und dieser versuchte mit Altbewährtem die laufenden Krisen zu durchtauchen. Den Schein wahren lautete das erklärte Motto in Wien, doch der sich zuspitzende Nationalitätenkonflikt lag auch in der kaisertreuen Metropole schon längst nicht mehr im Verborgenen.

Zur Attraktion mutierte Parlamentssitzungen

Als beispielhaft gelten chaotisch anmutende Abläufe im Wiener Parlament. Das rund zehn Sprachen umfassende und dolmetscherlose Sprachengewirr führte zu sarkastischen Kommentaren aus dem Ausland und genoss in Wien selbst den wenig schmeichelhaften Ruf einer „Touristenattraktion“, so Christopher Clark, der sich mit „Die Schlafwandler“ auf die Suche nach neuen Hintergründen zu den Ursachen des Ersten Weltkriegs machte.

Der Historiker spricht von einem „Reich ohne Eigenschaften“, es war aber noch zu früh, dieses „einzigartige Staatswesen“ totzusagen. So zeigte sich etwa Frankreich über die Ereignisse an der Südostgrenze der k. u. k. Monarchie durchaus besorgt, innerhalb der Reichsgrenzen betrachtete Paris die Lage aber weiter als einigermaßen stabil.

Für den bis 1913 in Wien lebenden „Times“-Korrespondenten Henry Wickham Steed glich der „Rassenkampf in Österreich“ ohnehin eher „einem Ringen um bürokratischen Einfluss“ und einem „Streit um Gönnerschaft“ als dem Vorzeichen eines drohenden Untergangs. In den zehn Jahren seines Wien-Aufenthalts habe er laut Clark jedenfalls keinen ausreichenden Grund entdeckt, „weshalb die Habsburger-Monarchie nicht ihren rechtmäßigen Platz in der europäischen Gemeinschaft behalten soll“. Erst 1954 änderte Steed seine kurz vor seiner Abreise aus Wien stammende Einschätzung der Lage und behauptete, „einem dem Untergang geweihten Konstrukt entgangen zu sein“.

„Problemzone“ Balkan

Sehr wohl gab es bereits im Wien der Vorkriegszeit reichlich Anlass zur Sorge, und Österreich-Ungarn stand gleich mehrmals am Rande eines Krieges - unter anderem durch die serbische Besetzung von Teilen Albaniens und der damit ausgelösten Oktoberkrise. Erst ein Ultimatum samt umfangreichen Mobilmachungen sorgten doch noch zu einem Einlenken Serbiens, womit Ende 1913 zumindest die unmittelbare Kriegsgefahr wieder gebannt schien. Der Balkan blieb dennoch die „Problemzone“ der Donaumonarchie und damit auch weiter im Visier der europäischen Großmächte (Österreich-Ungarn, Deutschland, Russland, Frankreich, Großbritannien), deren Bündnispolitik sich wenig später als das eigentliche Pulverfass erweisen sollte.

Donaumonarchie seit 1912 „kriegsbereit“

Österreich-Ungarn präsentierte sich spätestens seit Ende 1912 „kriegsbereit“, so Manfried Rauchensteiner, der ein 1.200 Seiten umfassendes neues Standardwerk zum Ersten Weltkrieg verfasste. Auch wurde unter dem Eindruck der Balkankriege das Säbelrasseln unter Europas Großmächten spürbar lauter. Damit nicht genug: Ein Krieg Österreich-Ungarns gegen Russland erschien im Winter 1912/13 bereits ausgemachte Sache, wie aus einer Biografie des letzten Geheimdienstchefs der k. u. k. Armee, Maximillian Ronge, hervorgeht.

Die Bereitschaft zum Krieg war laut Rauchensteiner ohne Frage gegeben. Auch die Idee, mit einem Präventivkrieg die im Innern schwelenden Konflikte nach außen zu tragen, fand in den europäischen Machtzentren seine Fürsprecher. Ganz in diesem Sinne zeigte man sich in den Reihen der österreich-ungarischen Armee überzeugt, dass man die einzig verbliebene Alternative sei, um die Habsburger-Monarchie noch vor dem Zerfall zu retten.

APA/ORF.at

Misstrauen, Fehleinschätzungen und Überheblichkeit

Der entscheidende Funke folgte mit dem Attentat in Sarajevo am 28. Juni 1914, und laut Rauchensteiner gibt es genug Quellen, wonach Franz Joseph bereits zwei Tage nach den tödlichen Schüssen auf Franz Ferdinand und seine Gemahlin den Entschluss für eine kriegerische Lösung fasste. „Gegenseitiges Misstrauen, Fehleinschätzungen von allen Seiten, Überheblichkeit, Expansionspläne und nationalistische Bestrebungen“ prägten die auf das Attentat folgende Julikrise und führten schließlich zur folgenschweren Kriegserklärung, so Clark mit Blick auf die schwierige und bis heute umstrittene Suche nach Schuldigen.

Buchhinweise

Alfred Pfoser, Andreas Weigl: Im Epizentrum des Zusammenbruchs. Wien im Ersten Weltkrieg. Metroverlag, 692 Seiten, 35 Euro.

Christopher Clark: Die Schlafwandler. Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog. DVA, 896 Seiten, 41,20 Euro.

Manfried Rauchensteiner: Der Erste Weltkrieg und das Ende der Habsburger-Monarchie. Böhlau, 1.200 Seiten, 45 Euro.

Alma Hannig: Franz Ferdinand. Die Biografie. Amalthea, 385 Seiten, 24,95 Euro.

Verena Moritz, Hannes Leidinger, Gerhard Jagschitz: Im Zentrum der Macht. Die vielen Gesichter des Geheimdienstchefs Maximillian Ronge. Residenz, 440 Seiten, 24,90 Euro.

Mit 65 Millionen mobilisierten Soldaten, drei zu Fall gebrachten Reichen und rund 20 Millionen militärischen und zivilen Todesopfern übertrafen die Folgen die schlimmsten Befürchtungen. Der rund viereinhalb Jahre dauernde Krieg erfasste auch im Hinterland sämtliche Lebensbereiche, und nach den Worten von Karl Kraus wurde Wien „zur Versuchsstation des Weltuntergangs“. Keine europäische Stadt erlebte eine ähnliche Metamorphose wie Wien, so auch Alfred Pfoser und Andreas Weigl, die sich anlässlich des Jahrestages intensiv mit den Ereignissen in der trotz Ausnahmezustands lange vom Sieg überzeugten Kaiserstadt beschäftigten.

Wien als „militärisches Logistikzentrum“

Den letzten große Auftritt als Hauptstadt einer Großmacht verdankte Wien schließlich seiner Funktion als „militärisches Logistikzentrum“: „Hier wurde für die ganze Monarchie der Krieg geplant“ und auch verwaltet. Heute sucht man die Spuren der Jahre 1914 bis 1918 in der Stadt weitgehend vergeblich. „Der Erste Weltkrieg ist Wien abhandengekommen“, so die lapidare Feststellung in dem von Pfoser und Weigl herausgegebenen 700-Seiten-Wälzers „Im Epizentrum des Zusammenbruchs“.

Die „Neue Zürcher Zeitung“ („NZZ“) ortete dennoch bis heute sichtbare Spuren: „Wer gelegentlich über die Untiefen des Wiener Wesens nachsinnt, landet früher oder später bei einem der großen kollektiven Traumata dieser Stadt: dem brutalen Übergang von der glanzvollen Metropole der Donaumonarchie zum hungerleidenden Wasserkopf einer zusammengestutzten Republik, die keiner wollte“.

Peter Prantner, ORF.at

Links: