Pflegekinder als Knechte

Die genauen Zahlen sind nicht bekannt. Schätzungen zufolge gab es im 20. Jahrhundert zwischen 150.000 und 500.000 Schweizer Kinder, oft nicht älter als vier, fünf Jahre, die von der Vormundschaft bei Pflegefamilien auf Bauernhöfen platziert wurden. Ihre Eltern waren zu arm, um sie großzuziehen, doch was sie in den Pflegefamilien erwartete, war ein oft nicht viel besseres Schicksal.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Allein im Jahr 1930 waren offiziell 60.000 Kinder fremdplatziert, „dazu kommt eine nicht bezifferbare Dunkelziffer“, erklärte der Historiker Marco Leuenberger gegenüber der Schweizer Tageszeitung „Blick“. Über ihre Schicksale wurde lange ein Mantel des Schweigens gebreitet.

Unter sklavenähnlichen Umständen schufteten sie zehn bis zwölf Stunden täglich. Buben arbeiteten auf den Feldern, die Mädchen waren vorwiegend im Haushalt tätig. Meist waren es arme Betriebe, die die Kinder aufnahmen. Solche, die sich keine Mägde und Knechte leisten konnten. Für sie waren die Kinder nicht nur willkommene Arbeitskräfte, sie erhielten für deren Pflege auch Geld vom Staat. Die Kinder selbst erhielten als Lohn für ihre Arbeit karge Mahlzeiten und eine Unterkunft.

Kunstmuseum Bern/GKS/Paul Senn

Entrissen von ihren eigenen Eltern, wurden die Kinder meist bei ebenfalls armen Familien platziert

„Städter exportierten Armut aufs Land“

Ein 1876 verabschiedetes Arbeitsverbot für Kinder unter 14, berichtete die „Blick“, galt nur für Fabriksarbeit, nicht jedoch für „Verdingkinder“. Bis zum Ersten Weltkrieg wurden die Kinder gar auf eigenen Märkten „angeboten“. Das Gros stammte aus der Stadt. „Die Städter exportierten ihre Armut aufs Land“, erklärte Plino Bachmann, der das Drehbuch für den Film „Der Verdingbub“ schrieb. „Während in Zürich und Bern die Moderne Einzug hielt, herrschte 30 Kilometer entfernt tiefes Mittelalter.“

„Moment, in dem ich Glauben an Menschen verlor“

„Eines Morgens, als ich vier Jahre alt war, brachte mich meine Mutter mit dem Zug aufs Land, auf einen Bauernhof“, schilderte der 55-jährige Peter Weber gegenüber dem britischen Sender BBC. „Dann sagte sie, dass ich da bleiben muss. Ich glaube, das war der Moment, in dem ich meinen Glauben an Menschen verloren habe, ich hatte von Anfang an arbeiten müssen, die haben mich fast täglich geschlagen, es war furchtbar.“

„Verdingkinder reden“

In der Schweiz widmet sich die Wanderausstellung „Verdingkinder reden“ dem Schicksal der Kinder.

Nur wenige der Kinder hatten das Glück, in Familien zu kommen, die sich um sie kümmerten. Die meisten wurden gezwungen, bis an ihre körperliche Grenze zu schuften. Womöglich noch schlimmer als diese physischen Qualen lasteten jedoch die psychischen Umstände auf den Kindern: Viele der Familien akzeptierten die Kinder nicht - Schikanen standen an der Tagesordnung.

Tägliche Schikanen

Von den vielen tragischen Schicksalen berichtet die Wanderausstellung „Verdingkinder reden“, die derzeit in Zürich gastiert. „Im Winter haben sie mir die Hosentaschen zugenäht (damit ich meine Hände nicht einstecken konnte). Sie sagten, wenn du arbeitest, bleibt dir warm“, wird ein Bub namens Werner zitiert. „Ich war so froh, als ich in die Schule gehen konnte, weil mich dort niemand schlug“, sagte Alice. Ein anderes Mädchen berichtete, dass ihr verboten wurde zu sprechen. „Sie haben über mich gesprochen, aber niemals zu mir.“

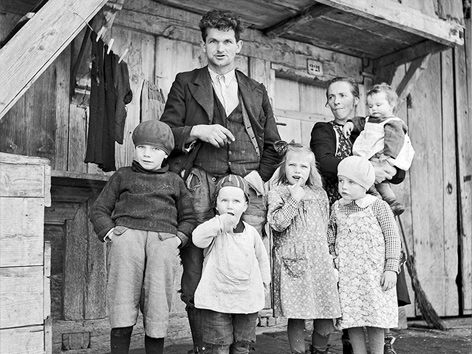

Kunstmuseum Bern/GKS/Paul Senn

Familie, deren drei ältere Kinder fremdplatziert sind

Kinder zweiter Klasse

Vielen „Verdingkindern“ war es nicht erlaubt, am selben Tisch zu essen wie der Rest der Familie, das Essen, das sie erhielten, war oft zu wenig und minderwertig, schlafen mussten viele im Keller oder in Scheunen. Gewalt und auch sexueller Missbrauch standen für viele Kinder an der Tagesordnung, wie die Berichte von Betroffenen zeigen.

Selbst Historiker tun sich schwer, die Ereignisse einzuordnen: „Wir haben eine Erklärung für viele Dinge, wenn wir uns in Erinnerung rufen, dass das Land damals sehr arm war“, sagte Ruedi Weidmann gegenüber der BBC. „Einiges davon war Moral - ein Weg, um die untere Klasse zu disziplinieren. Aber die Aggression gegen diese Kinder, das ist etwas, das ich nicht verstehe“, so der Historiker, der mit der Ausstellung „Verdingkinder reden“ zur Aufarbeitung dieses Geschichtskapitels beiträgt.

Keine Entschädigungen, keine Entschuldigung

Worauf die rund 100.000 noch lebenden Hütekinder bis heute warten, ist eine Entschuldigung oder Entschädigung vonseiten des Staates. „Es ist an der Zeit, dass die Opfer endlich entschädigt werden“, forderte der Präsident des Vereins netzwerk-verdingt gegenüber „Blick“. Ein Anliegen, das auch bei Historikern auf Verständnis stößt: „Da sind Verbrechen verübt worden“, so Leuenberger. „Fremdplatzierte Kinder haben nie einen Lohn gekriegt, viele sind um ihre Zukunft gebracht worden.“

Der Bund wehrt sich jedoch gegen Reparationszahlungen. Der ehemalige Justizminister Christoph Blocher nannte laut „Blick“ das Verdingkinderwesen als „ein System, welches früher nicht nur als rechtens, sondern manchmal gerade als besonders sozial und fürsorglich empfunden wurde“. Auch eine Entschuldigung gab es bisher noch nicht.

Links: