Die geheimnisvolle Geburtsstunde der Festspiele

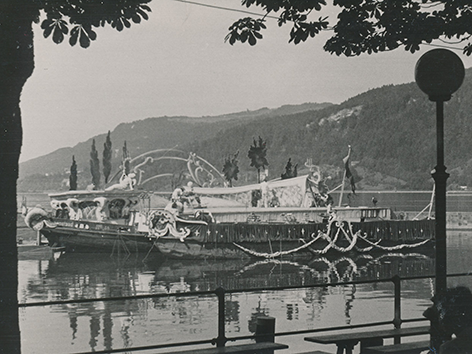

Ein bescheidenerer Anfang ist schwer vorstellbar: Am 5. August 1946 erklangen im Bregenzer Gondelhafen die ersten Töne der „Kleinen Nachtmusik“. Es war der erste Teil eines Mozart-Abends, der wenig später in der Aufführung des Singspiels „Bastien und Bastienne“ gipfeln sollte. Das Orchester spielte auf einem im Hafen befestigten Kieskahn, die Darsteller und Tänzer bewegten sich auf einer Bühne, die auf einem zweiten Kieskahn aufgebaut war. Die Gäste saßen auf Holzbänken, die im Bregenzer Hafen aufgestellt worden waren. Andere standen, weil es zu wenige Bänke gab.

Mehr Bilder finden Sie auf vorarlberg.ORF.at

Improvisierte Bühnenkonstruktion

Vieles an diesem ersten „Konzert auf dem See“ – dem späteren „Spiel auf dem See“ – wirkte unfertig und improvisiert. Schon die Bühnenkonstruktion selbst war eine Notlösung, weil die Stadt Bregenz eine Pilotierung ablehnte. Ein Holzbalken, der von der Bühne zu den Umkleideräumen an Land führte, hielt den Belastungen nicht stand und musste ersetzt werden. Ein Drahtseil musste als Geländer herhalten. Vorgesehene Dekorationsteile wichen wegen Schwierigkeiten beim Aufbau Alternativen aus Stoff und Karton.

Stadtarchiv Bregenz

Zwei Kieskähne bildeten die erste Bregenzer Seebühne

Gründung im zerstörten Bregenz

Blickt man auf die Situation, in der sich Bregenz im Jahr 1946 befand, mag das kaum verwundern. Die Vorarlberger Landeshauptstadt war in den letzten Wochen des Zweiten Weltkriegs arg in Mitleidenschaft gezogen worden, etwa 80 Häuser wurden bei Bombardements zerstört. Es mangelte an Nahrung und Wohnraum, in den Straßen tummelten sich Kriegsflüchtlinge. Dass ausgerechnet hier eines der bedeutendsten Musikfestivals der Welt gegründet wurde, gleicht einem kleinen Wunder.

Stadtarchiv Bregenz

Zerstörtes Gebäude in Bregenz 1946

Wie es dazu kommen konnte, ist bis heute nicht restlos geklärt. Historiker wie Meinrad Pichler führen unterschiedliche Faktoren ins Treffen. Einerseits habe es bei vielen Bregenzer Bürgern das Bedürfnis gegeben, „den Fremdenverkehr und das Kulturleben wieder in Schwung zu bringen“, andererseits hätten sich viele Künstler aus anderen Teilen Österreichs in Vorarlberg befunden, etwa weil sie hier eine bessere Versorgungslage erwarteten oder politisch belastet waren. Und schließlich habe es mit den Franzosen eine Besatzungsmacht gegeben, die kulturellen Initiativen offen gegenüberstand.

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

Zum Jubiläum wurde „Bastien und Bastienne“ noch einmal auf einem Kieskahn aufgeführt. Sei sehen Maria Wanda Milliore (erste Festpiel-Bühnenbildnerin), Elmar Zoppel (Festspielbeleuchter von 1958), Norbert Gorbach (ehemaliger Platzzuweiser) und Mercedes Sutterlüty (bei den ersten Festspielen 18 Jahre alt).

Wer hat’s erfunden?

Wann und vom wem die Idee einer sommerlichen „Kultur- und Sportwoche“ erstmals aufgeworfen wurde, ist jedenfalls nicht mehr eindeutig feststellbar. Auch die Urheberschaft des „Spiels auf dem See“ ist unbekannt. Erste informelle Gespräche zwischen dem damaligen Intendanten der Vorarlberger Landesbühne, Kurt Kaiser, und dem Vorarlberger Landesausschuss - der damaligen Landesregierung - über die Möglichkeit einer Festwoche dürfte es aber schon 1945 gegeben haben. Kaiser war es auch, der im Mai 1946 gemeinsam mit dem Innsbrucker Dirigenten Othmar Suitner ein detailliertes Expose mit Programmvorschlägen vorlegte.

Sammlung Risch-Lau, Vorarlberger Landesbibliothek

Seltene Originalaufnahme von „Bastien und Bastienne“ aus dem Jahr 1946

Der definitive Entschluss zur Durchführung einer „Kultur- und Sportwoche“ wurde dann am 18. Juni 1946 in der provisorischen Bregenzer Stadtvertretung gefällt. Mit der Organisation wurde der Kulturausschuss der Stadt Bregenz betraut, der zu diesem Zweck um mehrere Unterausschüsse erweitert wurde. Den Vorsitz übernahm Stadtrat Adolf Salzmann. Was dann begann, war eine Phase hektischer Vorbereitungsarbeiten, die stets unter den Vorzeichen der von den Nachkriegswehen geplagten Vorarlberger Landeshauptstadt standen.

Die Königsidee „Spiel auf dem See“

Eine der schwierigsten Fragen betraf die Aufführungsstätte des geplanten Mozart-Abends. Zur Diskussion standen unter anderem die Stiege vor der Herz-Jesu-Kirche in Bregenz – die Ähnlichkeit zu den Salzburger Festspielen dürfte kein Zufall sein – und der Steinbruch in Thalbach oberhalb von Bregenz. Zuletzt war geplant, im Sportstadium auf Höhe des Fußballtors eine Bühne zu errichten. Bei einer Begehung des Kulturausschusses am 4. Juli 1946 erwies sich aber auch diese Idee als nicht praktikabel.

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

Die Anfänge

Die Bregenzer Festspiele feiern heuer ihr 70-jähriges Bestehen. Was heute ein internationales Kulturereignis ist, begann mit einer Opernaufführung auf zwei Kieskähnen - und dem Ziel, den Tourismus anzukurbeln.

Bei einem Gang durch die Bregenzer Hafenanlage kam schließlich die Idee auf, die Bühne im Gondelhafen zu verankern. Der Journalist und spätere künstlerische Leiter Ernst Bär erinnerte sich in seinen Memoiren: „Wer als erster die ‚Königsidee‘ hatte, auf dem Wasser eine Bühne zu verankern, kann selbst ich als Beteiligter nicht mehr sagen.“ Tatsächlich sollte des „Spiel auf dem See“ zum Alleinstellungsmerkmal der Bregenzer Festspiele werden.

„Re-Austrifizierung“ als Ziel

Ebenfalls bedeutsam war die Frage, ob die Schweizer Nachbarn zur ersten Festwoche zugelassen werden sollten. 1946 waren die Grenzen geschlossen, Österreich war von den vier alliierten Mächten besetzt. Stadtrat Salzmann - er galt bei den Franzosen als Widerstandkämpfer - schaffte es schließlich, die französische Besatzungsmacht von der Notwendigkeit einer teilweisen Grenzöffnung zu überzeugen. Die Schweizer konnten mit einem formlosen Passierschein nach Österreich einreisen.

vorarlberg museum/Günter König

Werbeplakat für die erste Bregenzer Festwoche

Wie wichtig diese Entscheidung war, zeigt ein Blick auf die Zahlen. Rund 25.500 Besucher wies die erste Bregenzer Festwoche auf. Allein die Schweizer stellten mehr als 22.000 Besucher. Warum die Franzosen mit dieser und anderen Entscheidungen die Festwoche unterstützen - und damit ihren Erfolg ermöglichten -, erklärt Historiker Pichler mit ihrem Ziel der „Re-Austrifizierung“. Die Franzosen wollten die Österreicher wieder zu einer eigenständigen Nation erziehen und sie damit von Deutschland loseisen. Kultur erschien ihnen als geeignetes Mittel zu diesem Zweck.

Zeitungsappelle wegen Bettenmangels

Eines der schwierigsten Probleme konnte erst in den Tagen vor dem Beginn der Festwoche gelöst werden: Wie sollten die zahlreichen Künstler und Gäste in der von Wohnungsnot geplagten Stadt untergebracht werden? Bis zum 17. Juli, erinnerte sich Bär später, waren lediglich 38 Privatbetten gemeldet worden - trotz eines entsprechenden Zeitungsaufrufs. Es gelang schließlich doch, bis zum Startschuss mehrere hundert Betten zur Verfügung zu stellen. Neben Privatpersonen hatte auch die französische Militärbehörde mehrere Zimmer frei gemacht.

vorarlberg museum/Günter König

Mit Aufrufen sollte die Bevölkerung mobilisiert werden

Wie bei den Unterkünften war man auch in anderen Bereichen auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen. Immer wieder wurden die Massenmedien - insbesondere die Tageszeitungen - genutzt, um die Vorarlberger um Unterstützung zu ersuchen. So sollten die Vorarlberger beispielsweise Freunde und Bekannte aus der Schweiz einladen. Hausbesitzer wurden gebeten, Gehsteige und Straßenrinnen zu putzen. Ebenso sollten die Schaufenster geschmückt und die Häuser mit Flaggen versehen werden.

Die „eigentliche“ Geburtsstunde

Am 4. August 1946 fiel der Startschuss für die erste Bregenzer Festwoche. Auf einen Festgottesdienst folgten die Eröffnung der Sporthalle und schließlich die Premiere von Max Mells „Sieben gegen Theben“. Einen Tag später fand der Mozart-Abend auf den beiden Kieskähnen statt. Bis zum Ende der Festwoche folgten unter anderem zwei Orchesterkonzerte der Wiener Symphoniker, ein Abend mit französischer Lyrik sowie zahlreiche Sportveranstaltungen. Letztere sollten später nicht mehr Teil der Festspiele sein.

Hinweis:

Zum 70-jährigen Jubiläum der Bregenzer Festspiele hat das vorarlberg museum eine eigene Ausstellung zusammengestellt. Sie ist noch bis 11. September geöffnet.

Das „Spiel auf dem See“, das bei der ersten Bregenzer Festwoche noch im Schatten anderer Veranstaltungen - etwa der beiden Orchesterkonzerte - stand, mauserte sich später zum Kern und Alleinstellungsmerkmal der Festspiele. Die Aufführung von „Bastien und Bastienne“ am 5. August 1946 kann daher als eigentliche Geburtsstunde der Bregenzer Festspiele angesehen werden. Das dürfte auch die heurige Festspielleitung so gesehen haben: Zum 70. Jubiläum wurde das Singspiel am Vorabend der Eröffnung (19. Juli) im Bregenzer Hafen wiederaufgeführt - und das, stilecht, auf dem Schiff.

Markus Sturn, vorarlberg.ORF.at

Links:

- 55 Bühnenbilder im Wandel der Zeit (ORF.at, 15.7.2016)

- Wopmann: „Der Oberwahnsinnige“ (ORF.at, 13.7.2016)

- Wie die Festspiele die Ernsthaftigkeit lernten (ORF.at, 13.7.2016)

- Bregenzer Festspiele

- Ausstellung im vorarlberg museum