Wenn die Rekorde purzeln

Das Auto ist die heilige Kuh - da spielt Klimaschutz keine Rolle. Die Neuzulassungen sind weltweit gesehen, in Europa und auch in Österreich auf Rekordniveau, und die Statistik führen verschmutzungsintensive SUVs an. Gegenüber ORF.at erklärt eine Umwelthistorikerin, wie es so weit kommen konnte - und warum ein Ausweg schwierig ist.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Wenn Fachzeitschriften über den Automarkt berichten, dann liest sich das mitunter wie Sportberichterstattung: Es purzeln die Rekorde. Aber auch im Wirtschaftsteil der „Neuen Zürcher Zeitung“ findet sich die Phrase, der Automobilmarkt in der EU entwickle sich „prächtig“. An anderer Stelle kann man dann in der Zeitung lesen, wie schrecklich die Klimakrise doch sei. Ein Widerspruch, der sich durch einen Großteil der Medien zieht. Und mittendrin: jede Menge Autowerbung.

Kaum Entlastung durch E-Autos

Eine Entspannung der Situation durch Elektroautos ist noch lange nicht in Sicht. In Österreich waren im ersten Halbjahr 2018 von den Neuzulassungen 54 Prozent Benziner, 41,6 Prozent Dieselfahrzeuge und nur 1,6 Prozent Elektrofahrzeuge.

Erschreckender Zahlenfriedhof

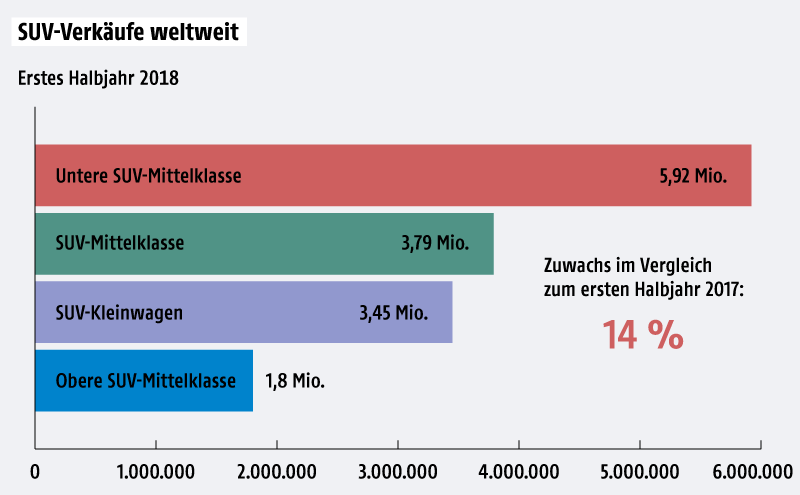

Die Rekorde jedenfalls, sie purzeln tatsächlich. Laut den Marktanalysten von Jato Dynamics (eine in 45 Ländern vertretenes Firma für Analysen in der Autobranche, deren Studien regelmäßig in Medien wie „Forbes“ und dem „Independent“ zitiert werden), wurden im ersten Halbjahr 2018 weltweit 44 Millionen Kraftfahrzeuge verkauft, ein Plus von 3,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Das größte und gleichzeitig bei Weitem am stärksten wachsende Segment sind die verschmutzungsintensiven Sports Utility Vehicles (SUVs). Sie machen 34 Prozent der Neukäufe aus - ein Plus von 14 Prozent zum Vorjahr.

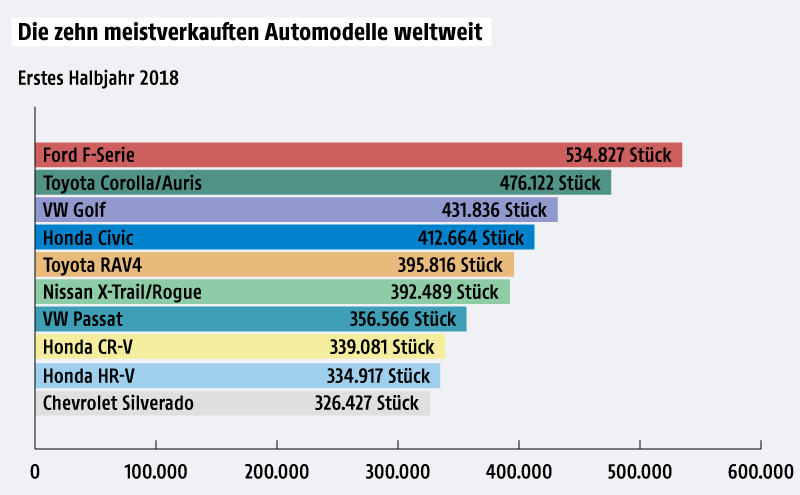

Grafik: ORF.at; Quelle: Jato

In der EU wurden so viele Pkws verkauft wie überhaupt noch nie - 8,4 Millionen Neuzulassungen gab es laut dem Verband der Europäischen Autohersteller, das ist ein Plus von 2,9 Prozent. In Deutschland war es bei Pkws ebenfalls ein Plus von 2,9, in Österreich 4,7 Prozent (auch hier ein Rekord).

Die USA und Japan schwächeln. Aber der wichtigste Automarkt ist ohnehin längst der chinesische - mit Abstand -, und der wuchs von Jänner bis Juli 2018 um ganze 5,5 Prozent. Im Ranking der meisten Autoverkäufe kommt nach China lange nichts, danach folgen die USA, Japan, Indien und Deutschland.

AP/Carlos Osorio

Der Ford F-150: Die Pick-ups der F-Serie sind die meistverkauften Autos der Welt

SUVs, statistisch gesehen

Laut einer Studie des Statistischen Bundesamtes in Deutschland ist der Kraftstoffverbrauch alleine von 2008 bis 2015 um 3,6 Prozent gestiegen: „Der Mehrverbrauch geht vor allem auf den Bereich der Sport Utility Vehicles (SUV) und Geländewagen zurück, ein Segment mit hoher Motorleistung und hohem Verbrauch.“

Spritfresser sind der Hit

Noch interessanter als die allgemeinen Absatzzahlen ist jedoch die Statistik der meistverkauften Autos im ersten Halbjahr 2018. Hier steht laut Jato Dynamics im internationalen Ranking die Ford-F-Klasse an der Spitze - also spritfressende Pick-ups. Auf Platz fünf findet sich bereits der erste SUV, der Toyota Rav4. In Österreich folgt nach Golf und Polo (beide VW) bereits auf Platz drei mit dem VW Tiguan der erste SUV. SUVs sind schwerer als Kleinwagen, stärker motorisiert und verbrauchen im Durchschnitt deutlich mehr Sprit.

Gerade heuer war die Klimakrise Dauergast auf Magazin- und Zeitungscovers. Aber warum schlägt sich diese Berichterstattung nicht im Kaufverhalten nieder, wo doch jedes Kind weiß, wie verheerend sich der CO2-Ausstoß durch motorisierten Individualverkehr auswirkt? Verena Winiwarter ist Umwelthistorikerin an der Wiener Universität für Bodenkultur, sie hat den Überblick, global und über große Zeiträume und versucht sich gegenüber ORF.at in einer Antwort, ohne sich auf Vereinfachungen einzulassen.

Grafik: ORF.at; Quelle: Jato

Gefangen in der Konsumgesellschaft

Zunächst einmal zu China und Indien, die beide für einen Großteil des Anstiegs bei den Autoverkäufen verantwortlich zeichnen. Hier dürfe man nicht in den neokolonialistischen Reflex verfallen, Schwellenländern Wachstum verbieten zu wollen - ein Wachstum, das Industrienationen schon längst vollzogen haben, und zwar ebenfalls auf Kosten der Umwelt. Allerdings wäre dieses Wachstum auch mit Solarenergie zu stemmen. Das sei jedoch nicht in Sicht, sagt Winiwarter mit Blick etwa auf die chinesische Realverfassung.

Auch international sieht die Expertin die Gesellschaft in einem „Lock in“-Syndrom gefangen: „Wir können nicht einfach einen Schalter umlegen und uns von der fossilienergetischen Konsumgesellschaft in eine nachhaltige Gesellschaft verwandeln.“ Soll heißen: Fossile Energie ist maßgeblich an so vielen Schaltstellen der Wirtschaft ein Schlüsselelement, dass sie nicht einfach ersetzt werden kann. Ein Ausstieg wäre also nur unter größter internationaler Kraftanstrengung möglich, selbst wenn der Wille da wäre.

Zeitgerechter Systemwandel nicht in Sicht

Hoffnung machen Winiwarter die zahlreichen kleinen Initiativen gegen die Klimakrise. Skeptisch ist sie allerdings, ob diese für einen Systemwandel reichen, vor allem in dem Tempo, das notwendig wäre, um das Ruder noch einmal herumzureißen: „Bislang haben wir zum Beispiel DDT und Asbest nur in einem Teil der Welt wirklich verboten, ebenso wie die Sklaverei ja nur dort abgeschafft ist, wo der globale Norden hinsehen will. Der Blick reicht ja nicht einmal bis Süditalien.“

Winiwarter, regelmäßig zu Gast beim Forum Alpbach, erklärt, warum sich gerade SUVs und Pick-ups so gut verkaufen - gemeinsam machen sie weltweit 40 Prozent der Neuzulassungen aus. In der Werbung werde ein paradoxes Versprechen gegeben: „Du kannst endlich wieder alleine sein, hinaus in die Welt und damit näher an die Natur kommen.“ Wer Natur auf diese Weise nützt, schützt sie nicht.

Auf dem SUV-Thron

Zudem seien SUVs Statuserhöher im Wortsinn: Man blicke auf die anderen Verkehrsteilnehmer herab, der „imperiale Blick von oben“ sei vielen Menschen angenehm. Von Konsumentenseite erwartet sich Winiwarter kein Einlenken: „Solange Treibstoffpreise nicht prohibitiv sind (also so hoch, dass kaum noch jemand fährt, Anm.), wird das Argument sparsamen Verbrauchs nur ein Nebenargument sein.“ Die Regierungen seien also am Zug.

In Österreich führt das Verkehrsministerium derzeit einen Pilotversuch zu Tempo 140 auf Autobahnen durch, seit Kurzem auch einen zu Rechtsabbiegen bei Rot. In Sachen Umweltpolitik sorgt auch das geplante Standortentwicklungsgesetz für Diskussionen. Dadurch sollen Umweltverträglichkeitsprüfungen bei „standortrelevanten“ Großprojekten auf ein Jahr beschränkt und, sollten sie dann nicht beendet sein, automatisch positiv beschieden werden.

Links: