Rund 56 Millionen Wahlberechtigte

Am Sonntag finden in der Türkei vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt, mit denen Staatschef Recep Tayyip Erdogan seine Allmacht einzementieren will. Rund 56 der knapp 81 Millionen Türkinnen und Türken sind laut International Foundation for Electoral Systems (IFES) wahlberechtigt. Doch dieses Mal buhlt auch die Opposition mit realistischer Chance um ihre Stimmen.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Ohne Zweifel ist diese Wahl für die Türkei richtungsweisender denn je. Mit ihr wird nämlich auch eine Verfassungsänderung in Kraft treten, über die bereits im April vergangenen Jahres abgestimmt wurde. Mit knapper Mehrheit entschied sich die Bevölkerung in dem Referendum für das von Erdogan angestrebte Präsidialsystem. Dieses sieht eine Bündelung der Exekutivbefugnisse in der Hand des Präsidenten vor.

AP/Presidential Press Service

Umfragen zufolge wird Erdogan die Präsidentschaftswahl gewinnen - die Frage sei nur, wie hoch

Das Präsidialsystem schließt sowohl die Bestimmung von Gesetzesdekreten mit ein als auch die Bestimmung des Kabinetts, des Vizepräsidenten und der obersten Richter des Landes. Unter anderem soll auch der Ministerrat als Staatsorgan abgeschafft werden, damit entfällt das Amt des Ministerpräsidenten. Mit der Umsetzung dieses Systems begann Erdogan bereits kurz nach der Abstimmung. Erdogans Gegner und Gegnerinnen befürchten, das neue System ermögliche eine „Einmannherrschaft“. Die Verfassungsexperten und -expertinnen der „Venedig-Kommission“ des Europarates warnten mit Blick auf die Reform vor einem „gefährlichen Rückschritt in der verfassungsmäßigen demokratischen Tradition der Türkei“.

Wirtschaftlicher Druck lastet auf Erdogan

Eigentlich sollten die nächsten Parlaments- und Präsidentschaftswahlen erst im November 2019 stattfinden, doch Erdogan hatte sich dazu entschieden, den Termin vorzuziehen. Erdogan begründete seine Entscheidung damit, dass „Unsicherheiten“ in den Nachbarländern Irak und Syrien überwunden werden müssen. Außerdem sei es vonnöten, „dringende wirtschaftspolitische Entscheidungen“ zu treffen. Kritikerinnen und Kritiker behaupten jedoch, Erdogan habe sich vom ökonomischen Druck in die Knie gezwungen gesehen und einen weiteren Verfall der Lira verhindern wollen. Außerdem könne sich die nationalistische Stimmung während der Wahlen vorteilhaft für Erdogans Militärintervention in den kurdischen Gebieten Syriens auswirken, so oppositionelle Stimmen.

Die „Wölfin“ und der „kurdische Obama“

Dass Erdogan aus der Wahl am Sonntag als Sieger hervorgehen wird, bezweifelt kaum jemand. Er gilt als der beliebteste Politiker, den die Türkei jemals hatte. Jedoch muss er sich dieses Mal unerwartet einer vergleichsweise starken Opposition stellen. Um den Posten als Präsident bzw. Präsidentin kämpft unter anderen Muharrem Ince. Er ist Physiklehrer und Kandidat der Republikanische Volkspartei (CHP), der größten oppositionellen Partei. Die letzte Konsensus-Umfrage vom 14. Juni sieht ihn auf dem zweiten Platz.

Zur Wahl steht außerdem noch Meral Aksener - ihr Spitzname: die „Wölfin“. Sie leitet die nationalistische Iyi Parti (Gute Partei, Anm.). Aksener sei besonders in der Schicht der Arbeiterinnen und Arbeiter und bei jungen Türken und Türkinnen beliebt, berichtete der britische „Guardian“. Das könnte ihr aufgrund der Bevölkerungsstruktur zugute kommen, denn das Durchschnittsalter in der Türkei ist im EU-Vergleich niedrig, es liegt bei etwa 30 Jahren (EU: 42,6; Stand 2016).

AP/Lefteris Pitarakis

Aksener hat langjährige politische Erfahrung und tritt bei Wahlkampfveranstaltungen selbstbewusst gegen Erdogan auf

Dritter wichtiger Oppositioneller ist Temel Karamollaoglu von der Saadet Partisi (Partei der Glückseligkeit, Anm.). Er gilt als schärfster Kritiker Erdogans, obwohl die beiden viele ideologische Gemeinsamkeiten haben. Und auch einem kurdischen Gegenkandidaten muss sich der jetzige Präsident stellen: Selahattin Demirtas - auch genannt der „kurdische Obama“. Er führt die linke Halklarin Demokratik Partisi (HDP) von einer Gefängniszelle aus an. Ihm wird die Nähe zur als Terrororganisation eingestuften Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) vorgeworfen, weshalb er verhaftet wurde.

Wettlauf um die Sitze im Parlament

Die türkische Verfassung verlangt, dass die Parteien mindestens zehn Prozent der Stimmen im Land erhalten müssen, um ins Parlament einzuziehen - ein Gesetz, das Großparteien bevorzugt. Eine neue Regelung erlaubt es den Parteien jedoch, sich zu Bündnissen zusammenzuschließen. So können auch kleinere Parteien zum Zug kommen, sofern ihr Bündnis als Ganzes über zehn Prozent kommt. Insgesamt geht es um 600 Sitze in der 27. Nationalversammlung in Ankara.

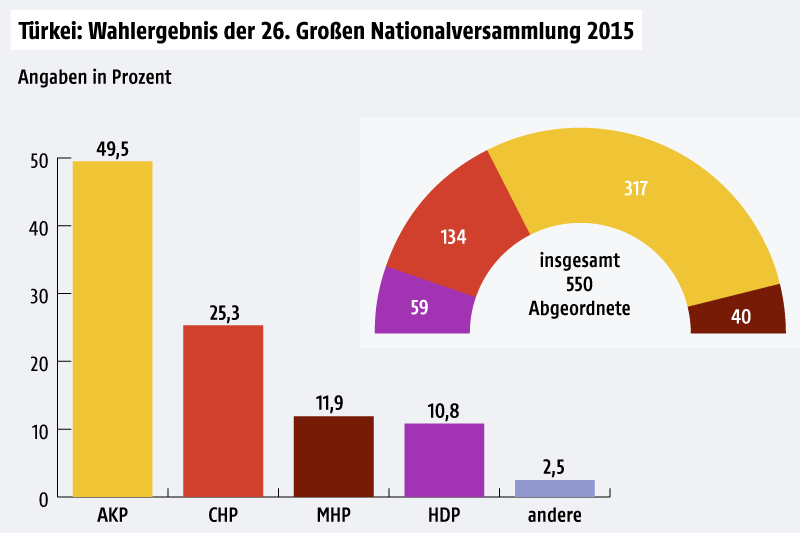

Grafik: ORF.at; Quelle: Wikipedia

Für das Parlament bewerben sich einerseits Erdogans Partei für Gerechtigkeit und Aufschwung (AKP). Seit 2018 ist die AKP im Wahlbündnis Volksallianz mit der rechtsextremen Partei der Nationalistischen Bewegung (MHP). Ihnen gegenüber steht das Bündnis der Nation von CHP, Iyi Parti und nationalistischer Saadet Partisi (Partei der Glückseligkeit, Anm.). Zwar scheint dieses Bündnis durch die unterschiedlichen politischen Richtungen der einzelnen Mitglieder merkwürdig, doch es ist von enormer Relevanz. Denn die Prognosen gehen davon aus, dass das Oppositionsbündnis bei der Parlamentswahl erfolgreich sein wird. Sollte die HDP, die ohne Bündnispartner antritt, dann noch die Zehnprozenthürde schaffen, könnte die AKP ihre Mehrheit im Parlament verlieren.

Erdogans absolute Mehrheit wackelt

Es gilt als möglich, dass Erdogan die erste Runde der Präsidentschaftswahl gewinnt, jedoch nicht mit absoluter Mehrheit. In diesem Fall würde es am 8. Juli zu einer Stichwahl der beiden Topplatzierten kommen - glaubt man den Umfragen, wahrscheinlich gegen Ince oder Aksener. Zwar werde Erdogan immer noch knapp die Nase vorn haben, so der „Guardian“, es könnte aber ein Kopf-an-Kopf-Rennen werden. Dieses hänge davon ab, ob die oppositionellen Kandidaten konservative, nationalistische, aber auch kurdische Wähler und Wählerinnen für sich gewinnen können.

AP/CHP Press Service/Ziya Koseoglu

Ince warb im Wahlkampf auch um die Stimmen der Kurden und Konservativen

Weitaus wahrscheinlicher ist jedoch, dass Erdogan zwar - möglicherweise erst im zweiten Anlauf - die Präsidentschaftswahl gewinnt, aber das Parlament an das Oppositionsbündnis verliert. Dieses versprach, es werde die Verfassungsänderung in Richtung Präsidialsystem wieder rückgängig machen. Jedoch erlaubt die Verfassungsänderung auch, dass der Präsident das Parlament auflösen und in Folge Neuwahlen ausrufen kann. Das Umfrageinstitut Gezici sah Erdogans AKP am Donnerstag bei 43,6 Prozent Zustimmung.

Sogar Erdogan selbst, der sich 16 Jahre lang als der Unbesiegbare hervortat, ließ in einem Interview mit dem Radiosender Kral FM am Donnerstag erstmals Zweifel an einem Durchmarsch seiner Partei bei der Wahl anklingen. Er zog öffentlich die Möglichkeit einer größeren Koalition in Betracht, sollte seine regierende Partei AKP die absolute Mehrheit im Parlament verfehlen. „Falls es weniger als 300 (Parlamentssitze) werden, würden wir uns vielleicht nach einer Koalition umsehen“, so die Präsident. Die Wahrscheinlichkeit sei aber „sehr, sehr gering“.

Links: