„Permanentes Abenteuer“

Israel ist 70 - das für sich genommen ist angesichts der 1948 und danach oft schwierigsten Umstände bereits ein enormer Erfolg. Doch das Land hat darüber hinaus eine beeindruckende Entwicklung geschafft.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Längst ist das Land, das kaum größer als Niederösterreich ist, eine militärische Großmacht - doch auch in Landwirtschaft, Pharmabranche, Wissenschaft und Kultur, vor allem aber im IT-Bereich ist das Land oft überproportional erfolgreich. Und all das, obwohl - oder gerade weil - Israel bis heute in seiner Existenz bedroht ist: Nur mit zwei Nachbarn, Ägypten und Jordanien, gibt es Friedensverträge - und die Regionalmacht Iran droht immer wieder offen mit der Vernichtung Israels. Die iranische Militärpräsenz in Syrien ist - das zeigt die jüngste Eskalation - daher aus israelischer Sicht eine gefährliche Bedrohung. Vor allem aber ist das Kernproblem, der Konflikt mit den Palästinensern, weiter ungelöst.

Die vernachlässigte Dimension

Sowohl Viola Raheb, evangelische Theologin mit palästinensischen Wurzeln, als auch der israelisch-österreichische Autor und Historiker Doron Rabinovici, verweisen gegenüber ORF.at auf die Anfänge des jüdisch-palästinensischen Konflikts. Es war der Teilungsbeschluss der UNO vom 29. November 1947, der dem Konflikt die Form gab, die er bis heute hat. Genau diese internationalen Dimensionen und Anfänge würden gerne ausgeblendet, betont Rabinovici. Stattdessen werde Israel „in besonderer Art und Weise verantwortlich gemacht, sobald Blut fließt“.

1948 oder 5708

Am 14. Mai 1948 rief David Ben Gurion den unabhängigen Staat Israel aus. Nach dem jüdischen Kalender ist das der 5. Ijar 5708. Das Jahr bezieht sich auf die biblische Berechnung der Schöpfung. Da sich der hebräische Kalender primär nach dem Mond richtet, fallen die Daten meist nicht zusammen.

„Palästinenser nicht berücksichtigt“

Raheb sieht die Anfänge Israels auch in einem unvergleichbaren Kontext: „Da muss man sich erst einmal hineinversetzen: Die Menschen aus Europa kamen in das historische Land Palästina, sie waren in Europa verfolgt, ihre Verwandten wurden ermordet. Sie finden dort Zuflucht - in einem Land, in dem aber schon Menschen gelebt haben. Und dann entscheidet eine internationale Gemeinschaft, dieses Land wird geteilt, ohne mit den Inhabern zu reden. Die Stimme der Palästinenser wurde bei dem Teilungsplan nicht berücksichtigt.“

Nun gebe es diesen Staat seit 70 Jahren „und egal, in welchem Kontext der entstanden ist, heute kann man das weder verleugnen noch ablehnen. Es ist nicht anständig gelaufen, aber es war eine historische Notwendigkeit für die vertriebenen Juden.“ Auf der anderen Seite werde wenig darüber debattiert, was die Besatzung, die Israel seit 1967 unterhält, bedeute. Diese habe den Kern des Staats nach der Unabhängigkeit völlig verändert, so Raheb. Was als vorübergehend gedacht war, „wurde de facto zu einem integralen Bestandteil des Staates“.

APA/AFP/Jack Guez

Seit Wochen protestieren Bewohner von Gaza an der Grenze. Der Höhepunkt ist für den Tag der „Nakba“ am 15. Mai, an dem die Palästinenser der Flucht und Vertreibung aus dem heutigen Israel gedenken, geplant. Israels Armee sichert die Grenze. Gleichzeitig gibt es auf beiden Seiten immer wieder auch friedliche Demonstrationen.

Weltgemeinschaft will nur „managen“

Raheb wie Rabinovici sehen die internationale Gemeinschaft in der Verantwortung. Europa habe natürlich eine Verantwortung für das Schicksal der Palästinenser, insofern, als Israels Staatsgründung „stark mit der europäischen Geschichte verbunden ist“, so Raheb. Sie betont dabei mehrfach, es gehe nicht um Schuldzuweisung, „denn Schuld lähmt nur und macht ohnmächtig“.

Sie zeigt sich generell sehr skeptisch in Bezug auf die Chancen für Frieden. Die Weltgemeinschaft sei nicht wirklich daran interessiert, die Konflikte der Region zu beenden, sondern wolle diese vielmehr „managen“. Die Theologin ist überzeugt, dass der Nahost-Konflikt nur im Kontext mit den anderen regionalen Konflikten gelöst werden kann.

„Vom Kern her fehlerhaft“

Der Osloer Friedensprozess sei jedenfalls „vom Kern her fehlerhaft angelegt“ worden, da die zentralen Fragen - wie Jerusalem, palästinensische Flüchtlinge, Wasser und Grenzen - ausgeklammert worden seien. Raheb glaubt auch nicht mehr daran, dass die Zweistaatenlösung noch realistisch ist. Der israelische Siedlungsbau im Westjordanland sei dafür viel zu weit fortgeschritten. Immer mehr Palästinenser und Israelis treten für eine Einstaatlösung auf der Basis einer Gleichberechtigung ein. Das würde freilich ganz andere Voraussetzungen benötigen.

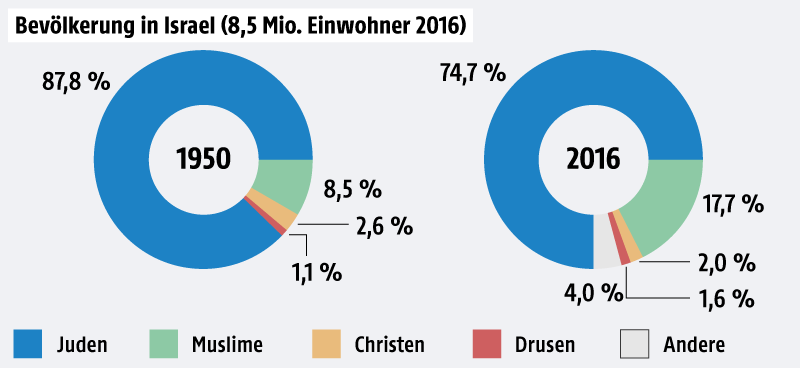

Grafik: APA/ORF.at; Quelle: APA/Israel Central Bureau of Statistics

Rabinovici dagegen hält die Zweistaatenlösung weiter für die richtige. Aber „eine Lösung, an die niemand glaubt, ist schwierig“. Wie Raheb rechnet der Historiker nicht mit einer baldigen Bewegung. Auch, weil die richtigen internationalen Akteure dafür fehlten. Die Hoffnung dürfe man aber trotzdem nicht aufgeben. Es habe auch bereits schwierigere Zeiten gegeben, so Rabinovici.

Geschichte von Fluchten

Die Schoah und der Zweite Weltkrieg lösten große Fluchtbewegungen aus Europa aus. Viele Juden versuchten, übers Mittelmeer nach Palästina zu flüchten, wurden aber daran von der britischen Mandatsmacht oft gehindert. Für viele bedeutete das den sicheren Tod. 1948 flüchteten viele Palästinenser aus dem heutigen Israel.

Nicht abwerten

Ersehnte Unabhängigkeit versus „Nakba“ (deutsch: Katastrophe): Die meisten Israelis und Palästinenser sehen nicht nur den Anfang, sondern den Konflikt als Ganzes diametral unterschiedlich. Und meist kommen noch Schuldzuweisungen dazu. Raheb betont, die Darstellung der Ereignisse sei immer subjektiv, nicht nur in diesem Konflikt. „Meiner Meinung nach sollte sich der Entweder-oder-Zugang zu diesen Narrativen ändern, sodass beide ihre Berechtigung haben“, sagt Raheb. „Man muss dahin kommen, zu sagen, dass 1948 die 750.000 Palästinenser nicht über Nacht durch ein Unwetter vertrieben wurden, sondern es war ein Krieg.“

Versöhnung, ohne zu sagen, was passiert ist, sei bloß Heuchelei. „Die Narrative werden immer unterschiedlich sein. Aber es gibt auch innovative Ansätze, von Israelis und Palästinensern gemeinsam, etwa im Geschichtsunterricht, dass man beide Narrative nebeneinander stehen hat, ohne dass man eines abwertet.“ Aufgrund der politischen Stimmung gibt es solche Projekte mittlerweile praktisch allerdings nicht mehr.

AP/Sahid Khatib

Protest von Palästinensern im Gazastreifen im Mai: An der Grenze zu Israel fordern sie die Rückkehr in die früheren Heimatstädte und -dörfer ihrer Familien im heutigen Israel

Kritische Haltung auf beiden Seiten schwierig

Raheb verweist auch darauf, dass die palästinensische ebenso wie die israelische Gesellschaft pluraler geworden sei. „Die Positionen innerhalb der beiden Gruppen driften weit auseinander. Und Sie finden inzwischen viel mehr Übereinstimmungen zwischen Israelis und Palästinensern, egal ob auf der weltoffenen oder auf der fundamentalistischen Ebene.“

Die kritischsten Texte, die sie zum 70-Jahr-Jubiläum Israels gelesen habe, stammten oft von israelischen Linken, die etwa die Frage stellen würden, was die Besatzung mit der Gesellschaft mache. Die kritischen Stimmen in Israel, die die derzeitige Entwicklung als Selbstentfremdung wahrnehmen, würden ignoriert. Auch Rabinovici findet, dass es schwieriger wird, Kritik zu äußern, sieht das aber als internationale Entwicklung.

Ein weiterer Faktor, der eine echte Auseinandersetzung mit dem Konflikt erschwert, ist für Raheb das, was sie „selektive Wahrnehmung“ nennt: Politisches Engagement für eine Beendigung des Konfliktes ist auf israelischer wie palästinensischer Seite vorhanden, würde allerdings nicht wahrgenommen, und von den Medien werde kaum darüber berichtet. Die Welt predige Gewaltlosigkeit, „reagiert aber nur auf Gewalt“.

Reuters/Amir Cohen

Schovrim Schtika („Das Schweigen brechen“) ist eine Gruppe aktiver und ehemaliger israelischer Soldaten, die Israels Öffentlichkeit mit der Realität der Besatzung in den besetzten Gebieten konfrontieren will. Im Bild wird ein Aktivist bei einer Führung durch Hebron im Vorjahr von zwei jüdischen Siedlern zur Rede gestellt.

Existenzangst, Aufbau, Verdrängung

In Israel war die durch den eigenen Staat gewonnene Sicherheit von Beginn an stets eine fragile. Die Überlebensangst ist - jenseits der Streitfrage, ob diese von israelischen Regierungen als politisches Mittel eingesetzt wurde oder wird - bis heute Teil der Identität von Israelis. Der junge Staat legte unter schwierigsten Voraussetzungen eine rasante Entwicklung hin - militärisch, gesellschaftlich und wirtschaftlich -, zahlte dafür aber auch einen hohen menschlichen und sozialen Preis.

Neben den Opfern der Kriege und von Attentaten, bedeutete es vor allem eines: Vieles wurde vom Existenzkampf und den Aufbauarbeiten unter oft schwierigsten Bedingungen in den Hintergrund gedrängt, ja regelrecht verdrängt.

Erst Jahrzehnte später begann dann eine auch kritische Auseinandersetzung mit den Pionierjahren und der politischen wie gesellschaftlichen Entwicklung - und sie dauert vielfach bis heute an: So wurden Schoah-Überlebende von vielen „Zabres“ - in Palästina bzw. Israel geborenen Juden - lange Zeit scheel angesehen. Ihre schwere Traumatisierung wurde nicht verstanden. Die „Zabres“ warfen ihnen vielfach auch noch vor, sich nicht gegen die NS-Verfolgung gewehrt zu haben.

Die Schoah-Überlebenden waren für viele die Antithese zum neuen jüdischen Staat und dessen Selbstbehauptungsethos. Viele fanden nie einen Platz in der Gesellschaft, die von Kampf, Selbstbehauptung und dem Aufeinanderprallen von vielen verschiedenen Welten wie von hehren Idealen und harten Realitäten geprägt war, und schwiegen bis zu ihrem Tod.

Reuters/Ammar Awad

Beduininnen vor den Überresten eines von Israel zerstörten Dorfes im Vorjahr im Süden der Negev. Die Beduinen „ecken“ in Israels moderner Gesellschaft an. Unter anderem gibt es immer wieder Streit über kleine Siedlungen, die die Regierung teils als illegal erachtet. Die Beduinen sehen darin den Versuch, ihnen Land wegzunehmen.

Integration im Eilverfahren

Dazu kam die Herausforderung, allein in den ersten vier Jahren 700.000 jüdische Neueinwanderer aufzunehmen, zu versorgen und in die selbst noch im Aufbau befindliche Gesellschaft zu integrieren. Neueinwanderer aus nicht europäischen Ländern, wie dem Irak, Marokko, dem Jemen und Äthiopien, wurden lange von der damals dominanten europäischstämmigen aschkenasischen Gesellschaft schwer diskriminiert. Kultur und Traditionen dieser ethnischen Gruppierungen wurden vielfach als rückständig und damit als Hindernis beim Aufbau des modernen zionistischen Staates angesehen.

Der Umgang mit autochthonen Minderheiten, wie Drusen, Beduinen und natürlich den israelischen Arabern, ist - trotz vieler Fortschritte an moderner Lebensqualität - von Benachteiligung geprägt. Der Konflikt des Staates mit den Beduinen etwa ist derzeit wieder besonders aktuell. Sehr häufig geht es in solchen Fällen um den Zugang zu und das Recht auf Grund, Boden und Wasser - im Grunde die Essenz des gesamten Nahost-Konflikts.

Etwas ganz Eigenes

Israel ist ein großes „Trotzdem“: Trotzdem die Vision Theodor Herzls, einen eigenen Staat für die Juden zu schaffen, zunächst als völlig illusorisch abgetan wurde; trotz der großen Hürden und Widerstände setzte die zionistische Bewegung in jahrzehntelanger Beharrlichkeit den Traum in die Wirklichkeit um. Die Existenz des eigenen Staats ist daher auch für junge Israelis - anders als in den meisten europäischen Staaten - nicht so selbstverständlich, als dass man diese nicht dauernd sichern müsste.

Reuters/Corinna Kern

Der gemütliche Teil des Tages findet in Tel Aviv oft auf dem Dach statt

Israel ist eine Nation als Amalgam aus der ganzen Welt: Es finden sich sehr unterschiedlichen Traditionen, Religionen und Prägungen mit einer großen Bandbreite an Einstellungen. Diese reichen von säkular bis orthodox, von Streben nach Miteinander mit den Palästinensern bis zum radikalen Kampf für ein Großisrael, von forciert wirtschaftsliberal bis kommunitaristisch.

„Daber dugri!“

Die Aufforderung fasst ein israelisches Charakteristikum zusammen, das jeder Neuankömmling am besten rasch beherzigt: „Sag’s geradeheraus!“

Direkt und herzlich

Dazu kommt eine ebenso forsche wie herzliche und direkte Art des Umgangs miteinander: Politikerinterviews in Radios werden mit einer Beharrlichkeit und Härte geführt, die vielleicht weltweit einzigartig ist - und Eltern mit Kindern werden sich kaum wo willkommener und wohler fühlen. Für Besucher, die sich auch jenseits der Pilgerpfade und des Highlife an Tel Avivs Strand bewegen, eröffnet sich eine faszinierende, bekannte und fremde Welt zugleich. Gerade diese Vielfalt sollten auch Österreicherinnen und Österreicher in Israel entdecken, wünscht sich Rabinovici.

Der israelische Journalist Ari Shavit fasste es in seinem Buch „Mein gelobtes Land“ 2015 so zusammen: „Israel wird nie die ideale Nation sei, die es sein wollte. Auch ein Europa außerhalb Europas wird es nicht sein. Es wird hier weder London, noch Paris, noch ein Wien geben. ... Es gab Hoffnung auf Frieden, aber es wird hier keinen Frieden geben. Nicht demnächst. ... Was wir in diesem Land wirklich haben, das ist ein permanentes Abenteuer. ... Diese Nation kann nicht Sicherheit, Wohlbefinden oder innere Ruhe bieten. Was sie zu bieten hat, ist die Intensität eines gefährlichen Lebens.“

Links:

Cäcilia Smekal, Guido Tiefenthaler, beide ORF.at