Lohnschere schwierig festzumachen

4. März oder 13. Oktober - auf diese Tage fiel der diesjährige „Equal Pay Day“ in Österreich. Um den Gehaltsunterschied zwischen den Geschlechtern zu illustrieren, wird bei dem Herbsttermin jene Arbeitszeit abgezogen, zu der Frauen im Vergleich zu Männern keinen Cent verdienen würden - 80 Tage beträgt derzeit die Differenz.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Der 4. März wiederum markierte heuer jenen Zeitpunkt, bis zu dem Frauen theoretisch arbeiten mussten, um auf das gleiche Jahresgehalt wie ihre männlichen Kollegen im Vorjahr zu kommen. Die zwei verschiedenen Termine sind nicht das einzig verwirrende am „Equal Pay Day“.

Verschiedene Methoden der Berechnung

Auch bei den Berechnungsmethoden und der Debatte darüber, welche am zuverlässigsten ist, gibt es Kontroversen. Der „Gender Pay Gap“ benennt die Differenz dessen, was Männer im Vergleich zu Frauen für ihre Arbeit verdienen. Doch vergleicht man die Bruttojahreslöhne von ganzjährig Vollzeitbeschäftigten oder nur jene aller unselbstständig Beschäftigten? Bezieht man auch Teilzeittätigkeiten und branchenspezifische Faktoren ein? Je nachdem sind die Ergebnisse sehr divergent.

Grafik: APA/ORF.at, Quelle: APA/Statistik Austria

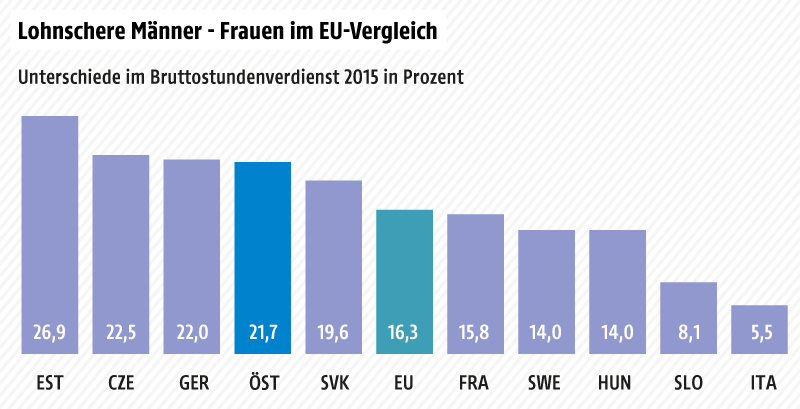

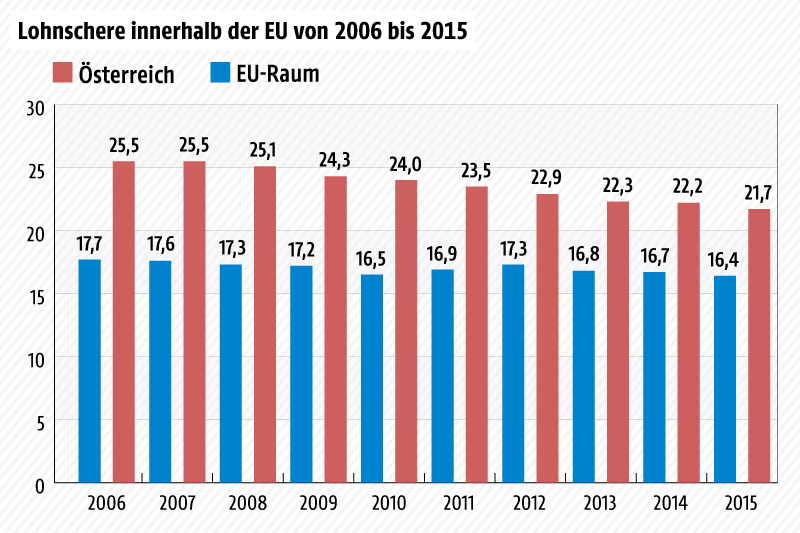

Im EU-Vergleich wird der Lohnunterschied einheitlich für alle Mitgliedsstaaten anhand der durchschnittlichen Bruttostundenverdienste der unselbstständig Beschäftigten in der Privatwirtschaft berechnet. Diesen Daten zufolge hat sich der „Gender Pay Gap“ von 25,5 Prozent 2006 auf 21,7 Prozent 2015 verringert. Österreich liegt aber weiterhin deutlich über dem EU-Durchschnitt von 16,3 Prozent.

Die Statistik Austria hat auf Basis der EU-Daten aus dem Jahr 2014 (22,2 Prozent) den Einfluss beobachtbarer Faktoren auf den „Gender Pay Gap“ untersucht. Berücksichtigt wurden Merkmale wie Branche, Beruf, Bildungsniveau, Alter, Dauer der Unternehmenszugehörigkeit, Vollzeit/Teilzeit, Art des Arbeitsvertrags, Region und Unternehmensgröße - der Lohnunterschied zwischen Frauen und Männern reduzierte sich dann auf 13,6 Prozent. Mehr als die Hälfte des „Gender Pay Gap“ blieben aber auch unter Berücksichtigung aller genannten Faktoren ungeklärt.

AK errechnete 435.000 Euro Einbußen für Frauen

Berechnungen der Arbeiterkammer (AK) zufolge summieren sich die Einkommensnachteile für Frauen über ein ganzes Erwerbsleben betrachtet auf durchschnittlich 435.000 Euro. Diese setzten sich so zusammen: Um Kinderbetreuung, Hausarbeit und Altenpflege zu leisten, verringern Frauen oft ihre Arbeitszeit und verlieren dadurch durchschnittlich 586 Euro im Monat - inklusive Abfertigungen ergibt das 310.000 Euro im gesamten Erwerbsleben.

Die schlechte Bezahlung „typisch weiblicher“ Berufe und geminderte Karrierechancen betragen hochgerechnet 35.000 Euro des „Gender Pay Gap“. Selbst wenn diese Faktoren herausgerechnet werden, bleiben noch 187 Euro durchschnittlich im Monat, die Frauen weniger verdienen - über die Jahre ergibt das 90.000 Euro.

Grafik: ORF.at; Quelle: Statistik Austria

Das Wirtschaftsforschungsinstitut (WIFO) wiederum entwickelte für das Arbeitsmarktservice (AMS) einen Gleichstellungsindex, in dem 31 Indikatoren in vier Themenbereichen - Arbeit, Einkommen, Bildung, Familie - untersucht werden. Der Frauenwert in Prozent des Männerwertes spiegelt dabei das Geschlechterverhältnis wider. Bei einem Wert von 100 Prozent wäre die Gleichstellung zwischen Frauen und Männern auf dem Arbeitsmarkt erreicht. Der Index wird alle zwei Jahre aktualisiert und liegt nach 2015 zum zweiten Mal vor: Auf dem Arbeitsmarkt sind nun 71 Prozent Gleichstellung erreicht.

Geringste Unterschiede in Wien

Im Bundesländervergleich schneidet Wien am besten ab. Ausschlaggebend dafür sind ein umfangreicheres Angebot an Kinderbetreuung, ein gutes öffentliches Verkehrsnetz und der große öffentliche Bereich - dort ist die Lohnschere eher geschlossen. Das belegen auch die Zahlen der Statistik Austria: Sie weist die Einkommensunterschiede in Vorarlberg (29,2 Prozent oder 14.884 Euro) und in Oberösterreich (26,1 Prozent oder 12.771 Euro) als am größten aus, in Wien verdienen Frauen 17,1 Prozent oder 9.040 Euro weniger als Männer.

Die Wirtschaftskammer (WKÖ) wiederum beruft sich auf Statistiken der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD): In der Studie „Closing the Gender Pay Gap 2012“ wird für Österreich ein Einkommensunterschied von 18,6 Prozent ausgewiesen. 71 Prozent davon könnten mit „objektiven Faktoren“ wie „Arbeitszeit, Alter, Berufserfahrung, Ausbildung, Tätigkeit, Branche, Erwerbsunterbrechungen oder frühes Pensionsantrittsalter“ erklärt werden, sagt Elisabeth Zehetner-Piewald, Bundesgeschäftsführerin des WKÖ-Gründerservice, gegenüber ORF.at.

„Alle Männer fordern Gehaltserhöhung“

Für die OECD sind also nur 29 Prozent des Einkommensunterschieds, somit also 5,4 Prozent, nicht mit objektiven Faktoren erklärlich. Dieser Rest habe „weiche, subjektive Ursachen“. Erwiesen seien etwa Unterschiede bei Gehaltsverhandlungen, sagt Zehetner-Piewald, die selbst ein Team von 25 Mitarbeitern führt: „Ich kann garantieren, dass alle Männer bei Mitarbeitergesprächen eine Gehaltserhöhung fordern.“ Frauen seien wesentlich zurückhaltender, ihnen seien das Betriebsklima und die Arbeitszufriedenheit wichtiger. Das sei ein persönlicher Eindruck, der objektiv aber wohl belegbar sei.

Auch beim Risikoverhalten würden sich deutliche Unterschiede zeigen, sagt Zehetner-Piewald. Frauen seien „risikoaverser“ und würden sich seltener für leistungsorientierte Entlohnung entscheiden. Ein stabiles Gehalt sei ihnen ein größeres Anliegen als die Möglichkeit, Bonuszahlungen zu lukrieren. Hinzu kämen individuelle Gehaltsunterschiede: „Zwei Menschen, die dieselbe Tätigkeit ausüben, erbringen nicht dieselbe Leistung. Auch daraus ergeben sich Differenzen, die aber nicht geschlechtsspezifisch sind.“

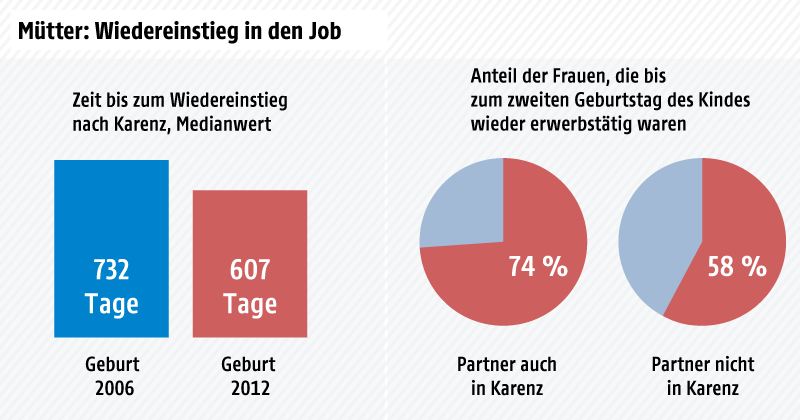

Grafik: APA/ORF.at; Quelle: APA/AK-Wiedereinstiegsmonitoring

Einigkeit bei Ausbau der Kinderbetreuung

Eindeutig geholfen wäre Frauen mit einem Ausbau der Kinderbetreuung, so Zehetner-Piewald. Aus eigener leidvoller Erfahrung wisse sie, wie schwierig ein Platz zu bekommen sei - vor allem außerhalb der Städte. Auch ein Umdenken in der Gesellschaft sei erforderlich: Suche man etwa Betreuung für ein einjähriges Kind, würde man oft als „Rabenmutter“ abgestempelt, die nicht am Kindeswohl interessiert sei.

Der Ausbau der Kinderbetreuung ist eine Forderung, in der sich alle Organisationen - egal auf welchen „Gender Pay Gap“ sie sich berufen - einig sind. Die zweite ist eine verstärkte Bewusstseinsbildung bei jungen Frauen vor der Berufswahl. Diesen müsste vermittelt werden, dass es Möglichkeiten abseits der klassischen Schiene gibt - zumeist deutlich besser bezahlte.

Links: