Vorausdenken für 100.000 Jahre

Olkiluoto, eine kleine Insel nahe dem finnischen Festland, ist vor beinahe 40 Jahren dazu auserwählt worden, eine große Aufgabe zu schultern: Es soll künftige Generationen vor den radioaktiven Abfällen von heute schützen. Den Experten, die seither daran feilen, den dichtest möglichen Bunker der Erde zu schaffen, taten sich viele Fragen über die Zukunft der Menschheit auf.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Diese Höhle - Onkalo, wie die Finnen ihr Endlager für hochradioaktiven Atommüll nennen - ist die weltweit erste und einzige ihrer Art. In der Nähe liegen zwei der derzeit vier finnischen AKW-Blöcke, ein weiterer ist in Planung.

Radioaktives Material bleibt für Jahrtausende gefährlich für Mensch und Umwelt. Onkalo soll mindestens 100.000 Jahre lang dicht halten. Zum Vergleich: Die Pyramiden sind rund 4.500 Jahre alt, Stonehenge vielleicht 5.000. Vor 100.000 Jahren war Europa von einer Eisschicht bedeckt, der Homo sapiens hatte noch keinen Fuß auf den Boden des Kontinents gesetzt.

Endlagerung in Stein

Die Wissenschaftler auf Olkiluoto müssen also realistische Szenarien für eine kaum vorstellbare Zeitspanne entwerfen, sich überlegen, welche Art von Mensch betroffen sein könnte und wie die Erde beschaffen sein wird - eine Aufgabe, die über Nuklearwissenschaften und Geologie hinausgeht und wohl bis in die Philosophie hineinreicht.

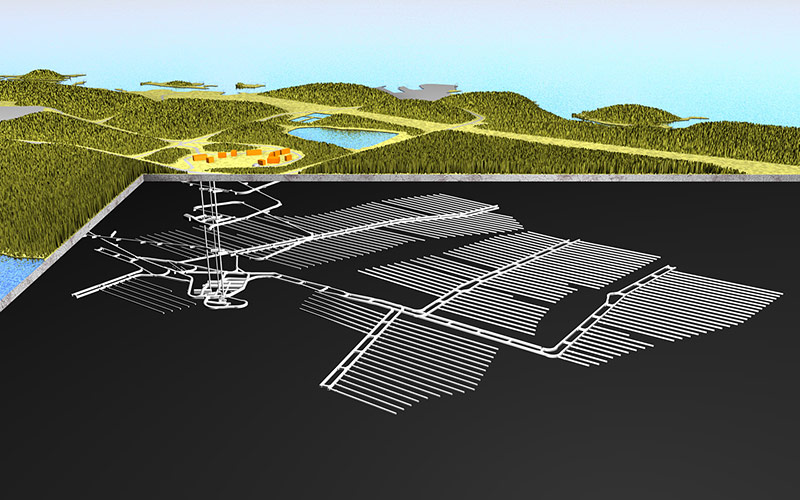

Posiva OY/Jussi Partanen

Tief unter der Erde Olkiluotos werden Tunnel in den Felsen gesprengt. Hier sammeln die Wissenschaftler Daten und bereiten die Lagerung vor.

Mit der Problematik der Endlagerung beschäftigen sich Forscher und Politiker seit Jahrzehnten. Hochradioaktive Brennstäbe in Steinmaterial endzulagern, hat sich zur dominanten Methode entwickelt. Andere Vorschläge beinhalteten, den Atommüll ins All zu schießen oder im Meer zu versenken. Das finnische Endlager wird von der Firma Posiva Oy, einem Joint Venture der finnischen AKW-Betreiber Teollisuuden Voima und Fortum, gebaut. Die „Höhle“ wird in Granitfelsen gebohrt und gesprengt. Die geschätzten Kosten dafür belaufen sich laut „New York Times“ auf etwa 3,5 Milliarden Euro.

Gefährliche Zwischenlagerung

Die World Nuclear Association schätzt, dass weltweit etwa 240.000 Tonnen an gebrauchten Brennstäben vorübergehend lagern - Tendenz steigend, nachdem Atomkraft in vielen Ländern als umweltfreundliche Alternative zu CO2-starken Energieerzeugern gilt. Derzeit lagern die Bestände zumeist oberirdisch und warten auf eine dauerhafte Lösung. Dabei geschehen immer wieder Unfälle, die Radioaktivität freisetzen.

Posiva OY

Hunderte Meter in die Tiefe sollen die Tunnel reichen. Sie werden in den 2120er Jahren versiegelt.

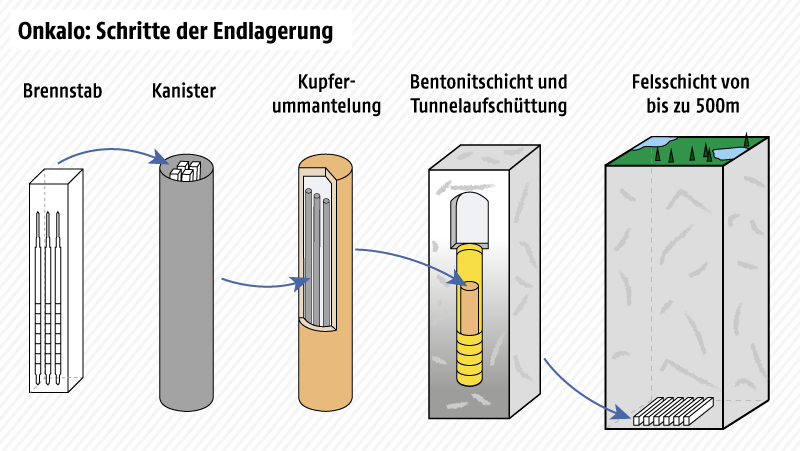

Anders soll es in Onkalo sein: In 400 bis 500 Meter Tiefe soll nichts entkommen. Wenn ein Brennstab aus dem Reaktor kommt, ist er rund 800 Grad Celsius heiß und hochradioaktiv. Er muss erst über Jahrzehnte in Becken gekühlt werden. Gebündelt werden danach die Brennstäbe in ein Meter breite Kanister aus Gusseisen platziert. Diese wiederum werden in Kupferkanister gesteckt, die eine Korrosion durch Grundwasser verhindern sollen.

Tunnelnetz unter der Erde

In Onkalo kommen diese Kanister anschließend in zylindrische Kammern tief im Felsen, die noch mit Bentonit ausgefüllt werden, einem Gestein, das bei Kontakt mit Wasser aufquillt. Es wird etwa bei Katzenstreu verwendet. Die Kammern sind in kilometerlange Tunnel unter der Erde eingefasst, umgeben von Felsgestein. Die Anlage soll einst aus rund 70 Kilometer Tunnel bestehen, auf einer Fläche von zwei Quadratkilometern.

Die ersten Überlegungen für diese Monsterprojekt wurden in den 1980er Jahren angestellt. Der Bau der Anlage begann 2004, die ersten Brennstäbe sollen in Onkalo ab 2024 verstaut werden. Die Aufnahme soll etwa 100 Jahre lang möglich sein. Dann werden mehr als 3.000 der Kanister eingelagert sein. Die Forscher und Ingenieure, die heute in Onkalo arbeiten, werden die Beendigung nicht mehr miterleben.

Grafik: ORF.at; Quelle: posiva.fi

„Not In My Backyard“

In Ländern wie den USA und Deutschland verhinderten Proteste ähnliche Vorhaben. Politik und Bürger etablierten eine „NIMBY“-Haltung: „Not In My Backyard“ (nicht in meinem Hinterhof). Niemand wollte ein womöglich gefährliches Endlager in seiner Nähe akzeptieren. In Finnland dauerte der Prozess, eine geeignete Stätte auszuwählen, 16 Jahre. Vier mögliche Orte kamen in die engere Auswahl, was die geologischen Voraussetzungen betraf. In den Gemeinden Loviisa und Eurajoki auf Olkiluoto war zudem die Zustimmung der Bevölkerung groß, auch die Nähe zu den bestehenden AKWs war praktisch. Im Jahr 2001 wurde die Standortentscheidung mit einer Parlamentsmehrheit von 159 Ja- zu drei Nein-Stimmen schließlich gefällt.

Auf Olkiluoto bemühte man sich von Anfang an, die Bewohner miteinzubeziehen. Nahe Gemeinden bekamen Vetorechte während der Planungsphase. Die zuständige Baufirma Posiva organisierte Versammlungen, Führungen durch die Einrichtung und investierte in Aufklärung. „Leute, die an Orten ohne Atombetreiber lebten, waren dagegen“, sagte Tiina Jalonen, Vizepräsidentin für Entwicklung bei Posiva gegenüber dem Technologiemagazin „Wired“. „Aber hier in Eurajoki und Loviisa kennt jeder jemanden, der bei einem Betreiber arbeitet, sie wissen, wie die Dinge kontrolliert werden, und haben Vertrauen. Sie sehen auch die Vorteile daran, eine Atomeinrichtung zu haben. Es gibt eine hohe Beschäftigung und die Gemeinde ist recht wohlhabend“, so Jalonen.

Gegner befürchten Materialfehler

Ohne Kritik und Zweifel läuft aber freilich dieses Projekt auch nicht ab. Im Jahr 2012 alarmierte eine Studie des Stockholmer Royal Institute of Technology Gegner des Endmülllagers. Laut den schwedischen Forschern erwiesen sich die in Onkalo geplanten Kupferkapseln als weniger korrosionsbeständig als angenommen. Der Studie zufolge würden die Behälter nicht einmal einen Bruchteil der benötigten Dauer halten.

Posiva OY/Hannu Vallas

Einer der entschiedensten Kritiker, der finnische Geologe Matti Saarnisto, machte zudem in den vergangenen Jahren immer wieder auf diverse Gefahren aufmerksam. 2010 sprach er vor dem Parlament in Helsinki von einem „übertrieben positiven Bild“, das vom Felsuntergrund auf der Insel Olkiluoto gezeichnet werde. Das Netz von Lagerstätten, aufgebreitet auf mehreren Quadratkilometern Fläche, schwäche das Gestein und mache es anfällig für Erdbeben.

Zudem rechnen Klimatologen für die nächste Million Jahre mit mehreren Eiszeiten und Permafrost, der bis in eine Tiefe von 180 Metern reichen wird. Dieses Eis, so Saarnisto, könnte tief in das Gestein eindringen und so die Unversehrtheit der Behälter beschädigen. Niemand könne garantieren, dass keines dieser Naturereignisse eintreten würde in den kommenden 100.000 Jahren, die das radioaktive Material braucht, um nicht mehr gefährlich zu sein, so der Geologe.

Eine Botschaft an die Zukunft

100.000 Jahre - eine Zeitspanne, die für Menschen kaum prognostizierbar ist. Für den Fall, dass in dieser fernen Zukunft noch Menschen auf der Erde leben, mussten sich die Wissenschaftler auch Gedanken machen. Menschliche Nachfahren sollten vielleicht vor dem Inhalt des Atommülllagers gewarnt werden, so ein Überlegung. In den 1980er Jahren wurden in wissenschaftlichen Zirkeln Modelle entworfen, wie solche Warnungen aussehen könnten. Es wäre unwahrscheinlich, dass heutige Schriftzeichen noch verständlich wären.

Ein weit verbreiteter Vorschlag war etwa, die Landschaft vor dem Lager möglichst abschreckend und unnatürlich zu gestalten, etwa durch riesige bedrohliche Felsen in Form von Blitzen, Pfeilen oder Dornen. Sollte jemand dennoch weiter ins Lager vordringen wollen, sollte er durch Zeichen in vielen verschieden Sprachen und Schwierigkeitsgraden und eindeutige Piktogramme gewarnt werden. Um die Botschaft zu verdeutlichen, sollten zudem Bilder von Menschengesichtern in den Fels geritzt werden, die Schmerz und Schreck ausdrücken.

Noch etliche Fragen offen

Die Planer in Onkalo überlegten hingegen in eine andere Richtung, wie das US-Magazin „Atlantic“ berichtete: Womöglich sollte man die zukünftigen Bewohner gar nicht erst auf das Lager aufmerksam machen. Ist es einmal fertiggestellt, befüllt und mit Bentonit ausgebettet, soll es für immer versiegelt werden. Danach soll das Lager keinerlei Wartung, Energie oder Überwachung mehr benötigen. Der umliegende Wald würde wieder zuwachsen, künftige Generationen hätten keinen Grund im Felsen nach Ressourcen und potenziellen Wohnorten zu suchen oder sich überhaupt hier länger aufzuhalten. Onkalo würde einfach für immer vergessen sein.

Eine Entscheidung, ob man warnen sollte oder nicht, ist noch nicht gefallen. Auch die endgültige Lizenz zum Betrieb des Endlagers wurde noch nicht vergeben. Erst im Jahr 2020 kann das Unternehmen Posiva die Erlaubnis dafür beantragen. Je näher der Starttermin rückt, desto mehr Fragen dürften noch auftauchen bei diesem Jahrtausendprojekt. Zumindest für die Verantwortlichen gibt es jedoch keine Alternative zur Endlagerung. "Ich denke, die Generationen, die den Atommüll produzieren, sollen sich auch darum kümmern, so Jalonen von Posiva. „Das sollten wir nicht unseren Kindern überlassen.“

Links: