Als Verpöntes populär wurde

Vor 50 Jahren sind für die Comic-Kultur des deutschsprachigen Raums wichtige Weichen gestellt worden. Das erste „Lustige Taschenbuch“ erschien, und gleichzeitig nahmen die Erfolge von „Tim und Struppi“ ihren Lauf - und jene von Asterix und Obelix. Doch im Jubiläumsjahr herrscht in der Comic-Branche nicht nur Jubelstimmung.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Als kommerzielles Flaggschiff deutschsprachiger Comic-Magazine hat das „Micky Maus Magazin“, das seit dem Jahr 1951 in deutscher Sprache und seit 1957 wöchentlich erscheint, schon weitaus bessere Zeiten erlebt. Seit dem Jahr 2013 war immer wieder auf einzelne Ausgaben des alteingesessenen Comic-Hefts verzichtet worden. Und eigentlich hätte bereits mit der aktuellen Ausgabe die wöchentliche Erscheinungsweise ein Ende haben sollen, um nur noch alle 14 Tage zu erscheinen – das Finale einer 60-jährigen Tradition, das allerdings um ein paar Monate verschoben wurde.

Egmont Ehapa Media

Ein Klassiker aus der Reihe

Die seltenere Maus

„Die aktuelle Produktionsplanung des ‚Micky Maus Magazins‘ sieht für das Jahresende 2017 eine Anpassung der Frequenz auf vierzehntägige Ausgaben vor“, sagte Christian Behr, Vertriebsleiter bei Egmont Ehapa Media, auf Anfrage von ORF.at. Das schwierig gewordene Geschäft mit Printprodukten benötigt Optimierung: „Durch die Verlängerung der Angebotszeit können wir mit attraktiven Ausgaben eine längere Präsenz im Regal gewährleisten und eine höhere Leserzahl erreichen.“

Das Geschäft mit den Comics erlebt seit vielen Jahren einen Strukturwandel, der sich auf die Produktpalette der Verlage auswirkt. Neue Titel wie „Micky Maus Comics“ und „Mega Micky Maus“ seien wichtige Umsatzbringer. „Diese Titel finden gleich viele Käufer wie das ‚Micky Maus Magazin‘ selbst“, so Behr. Mit einer Auflage von rund 70.000 Heften wird heute im Vergleich zu den Hochzeiten des Comics jedoch nur noch ein Zehntel der einstigen Auflage verkauft.

Einflussreiche Sprachneuschöpfungen

Dennoch gibt es für den deutschen Verlag heuer Anlass zu feiern. Vor 50 Jahren, am 1. Oktober 1967, ist mit „Der Kolumbusfalter und andere Abenteuer“ das erste „Lustige Taschenbuch“ erschienen. Ein Comic-Format, das Millionen mit den Bild-Text-Geschichten rund um Donald, Dagobert, Micky, Goofy und Co. sozialisiert hat. Im Vergleich zu den Micky-Maus-Heften waren die Taschenbücher mit über 250 Seiten, die bis in die 1980er Jahre auf äußerst grobkörnigem Papier gedruckt wurden, für Kinderhände dick wie eine Bibel.

Die Erzählungen wurden größer angelegt als in den Heften und damit auch abenteuerlicher und fantastischer, was einen Massenmarkt ebnete und zur Etablierung der Erzählform Wesentliches beitrug. Und der Erfolg lag nicht zuletzt in der kunstvollen Übersetzung und den Sprachneuschöpfungen von Erika Fuchs begründet. Die Sprache der „Lustigen Taschenbücher“ gilt längst als zitierbar. Sie ist im Alltag präsent.

200 Millionen Taschenbücher

„Seit der Ersterscheinung im Jahr 1967 haben wir mehr als 200 Millionen ‚Lustige Taschenbücher‘ verkauft“, sagte Behr und verdeutlichte damit den kulturellen Einfluss der Comic-Reihe in Zahlen. Im Jahr des 50. Jubiläums wird im November auch die 500. Ausgabe der „Lustigen Taschenbücher“ erscheinen. Die in Kürze erscheinende 499. Ausgabe feiert das Jubiläum mit inhaltlichen Bezügen zum ersten „Lustigen Taschenbuch“.

Doch auch in diesem Bereich herrscht Bewegung, was die Zahlen betrifft. Behr: „Die Verkaufszahlen sind in den letzten Jahren leicht rückläufig, aber auf Umsatzbasis sind wir seit zwölf Jahren stabil.“ Behr sprach von der „Zauberformel“ namens Produktdiversifikation: „Während wir 2005 noch sechs Taschenbuchformate im Programm hatten, sind es heute mehr als 18 Titel mit über 60 Neuheiten pro Jahr.“

Egmont Ehapa Media (Montage)

Die Comic-Branche setzt auf Diversifikation und Spezialausgaben

Haptik als Argument

Die Diversifikation bedeutet in der Praxis „Lustige Taschenbücher“ mit saisonalen Bezügen wie Ostern, Sommer und Halloween. Dem Geschäft in den digitalen Welten steht Behr gelassen gegenüber: „Der digitale Boom geht an uns vorüber, auch wenn wir die ‚Lustigen Taschenbücher‘ als E-Book anbieten. Wir sind über diese Entwicklung nicht unglücklich, und sie bestätigt vielmehr auch die unterschiedlichen Produktkonzepte, was Heftausstattung, Inhalte und Serienumfang betrifft, die von den Konsumenten einfach in haptischer Form bevorzugt werden.“

An solchen Faktoren hängen auch die Erinnerungen. Dass einst nur jede zweite Doppelseite der „Lustigen Taschenbücher“ aufgrund günstigerer Produktionskosten in Farbe gedruckt war, wusste junge Leser zu verwundern, verwandelte sich aber bald in ein Alleinstellungsmerkmal und regte zum Ausmalen der weißen Flächen an. Der durchgängige Farbdruck wurde in den „Lustigen Taschenbüchern“ in den späten 1980er Jahren eingeführt. Genauso einzigartig waren aber auch die papierbedingten olfaktorischen Qualitäten der „Lustigen Taschenbücher“ nach längerem Gebrauch.

Der lustvolle Farbenrausch

Auch wenn Comics mit der Aufbruchsstimmung der 1960er Jahre ihre Leserschaft schnell gefunden hatten, wurde die Geschichte der Comic-Kultur über sehr lange Zeit vorwiegend von einem ausgeprägten Kulturpessimismus begleitet. Comics standen unter Schundverdacht und galten gemeinhin als Verblödungsprogramm, was am Erfolgskurs des Formats nichts änderte.

Ganz im Gegenteil: Dass Comics sehr lange als verpönt galten, übte durchaus einen zusätzlichen Reiz aus. Doch vor allem waren sie bunt und damit aufregend. Der Farbenrausch wusste intuitiv zu überzeugen. Es war der Beginn eines kulturellen Booms, der eines zeigte: Comics machen nicht blöd, sondern Lust aufs Lesen.

„Tim und Struppi“ als Vorreiter

Im biederen Nachkriegseuropa wurden dennoch bis in die 1960er und 1970er Jahre Comic-Verbrennungen inszeniert – genauso wie es Tauschbörsen gab, auf denen vermeintlicher Comic-Schund in harmlose Jugendbücher getauscht werden konnte. Comics galten als der Trash vom Kiosk – ein Image, das der Hamburger Carlsen Verlag mit einem geschickten Manöver aufzuweichen wusste.

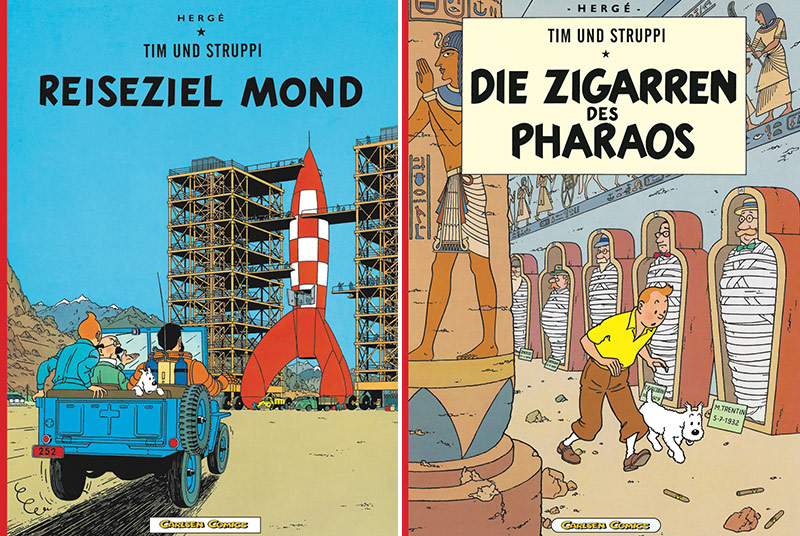

Mit dem im Jahr 1967 neu gegründeten Comic-Programm drängte Carlsen als erstes Verlagshaus mit Comics in den Buchhandel. Die Premiere machte die erste deutschsprachige Softcover-Ausgabe von „Tim und Struppi“ des belgischen Comic-Zeichners Herge, der die im Original Tintin genannte Figur bereits Ende der 1920er Jahre erschaffen hatte.

Carlsen Verlag (Montage)

Die legendären „Tim und Struppi“-Comics

„Tim-Bücher“ statt Comics

Die Abenteuer des jungen Reporters Tim und seines schlauen Hundes Struppi wurden zum großen kommerziellen Wurf und trugen vor allem zur erheblichen Verbesserung des Images von Comics durch Präsenz im Buchhandel bei. Die Comics seien ganz bewusst „Tim-Bücher“ genannt worden, um sie seriös wirken zu lassen, erklärte der Programmleiter des Carlsen-Comic-Programms in einem Interview mit dem Deutschlandfunk.

Mehrere Lesarten

Die Comics erzählten ungewohnt lange Geschichten – Herges Stil, die „Ligne claire“, die klare Linie, setzte auf große Detailtreue, inspiriert von realen Vorbildern. Herge wusste damit eine packende Atmosphäre zu erzeugen. Auch die Erzählweise, die sowohl eine Lesart für Kinder als auch für Erwachsene erlaubt, leistete dem Comic auf dem Weg hin zum Kulturgut wesentlichen Vorschub.

Ähnliche Qualitäten bot damals auch Asterix, der ebenso im Jahr 1967 seine langjährige deutsche Verlagsheimat fand und seitdem ohne Unterbrechung beim deutschen Ehapa Verlag erscheint.

Mangas als wirtschaftliche Rettung

Die Verlage begehen die runden Jubiläen mit edlen Gesamtausgaben und mit Sondereditionen, die insbesondere ältere Fans mit entsprechendem Budget ansprechen, was nur zielgruppengerecht ist, wenn das ganz junge Publikum offensichtlich weniger zu Papier greift.

Wobei Krisen in der Branche nichts Neues bedeuten. Nach einer Durststrecke in den 1980er Jahren hat der Carlsen Verlag auf Innovationen gesetzt: Das Comic-Programm des Verlages hat sich in den 1990er Jahren mit japanischen Mangas wie der „Dragonball“-Reihe wirtschaftlich erholt.

Links:

Johannes Luxner, für ORF.at