Weiter keine „nationale Selbstprüfung“

Heuer jähren sich die Ereignisse, die zu einem der dunkelsten Kapitel in der Geschichte Chinas führten, zum 50. Mal. Mao Zedongs Aufruf vom 16. Mai 1966 zur „Großen Proletarischen Kulturrevolution“ führte China rund zehn Jahre in ein beispielloses Chaos, das bis heute auf eine offene Aufarbeitung wartet.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Somit gibt es auch über die genauen Opferzahlen weiterhin nur Schätzungen. Großteils ist von 1,5 bis 1,8 Millionen Menschen die Rede, die Maos „Säuberungsaktion“ zum Opfer fielen. Teilweise belaufen sich die Schätzungen aber auch auf etwa drei Millionen. Dazu kommen bis zu 30 Millionen direkt politisch Verfolgte und mehr als 100 Millionen - vor allem als Opfer von Sippenhaft - indirekt Betroffene.

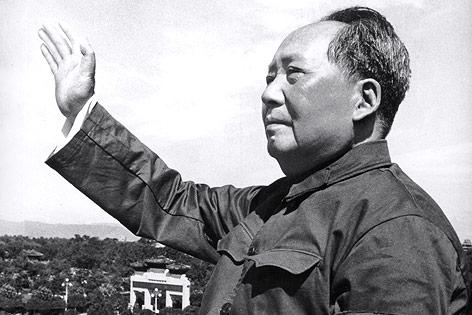

APA/AFP

Am 16. Mai 1966 erfolgte Maos Aufruf zur Kulturrevolution

Erweiterte Tagung des Politbüros

Die Anfänge der Kulturrevolution finden sich zwar schon Jahre zuvor, doch gilt ein innerparteiliches Dokument vom 16. Mai 1966 als offizieller Startschuss. Das Politbüro erklärte darin bei einer erweiterte Tagung den „Repräsentanten der Bourgeoisie“, die sich in Partei, Regierung, Armee und Kulturbereiche eingeschlichen hätten, den Krieg. Doch eigentlich versuchte KP-Chef und Staatsgründer Mao damit, sich nach dem „Großen Sprung nach vorn“ (1958) und den folgenden Hungersnöten, denen nach heutigen Schätzungen zufolge 30 bis 45 Millionen Menschen zum Opfer gefallen waren, seiner Widersacher zu entledigen und wieder die Kontrolle zu übernehmen.

Im Gegensatz zum „Großen Sprung nach vorn“ wollte Mao bei seiner letzten Revolution Auswirkungen auf die Produktion und somit die Wirtschaft und Landwirtschaft Chinas vermeiden. Die Politkampagne konzentrierte sich vielmehr auf Politik, Kultur, öffentliche Meinung, Schule und Universitäten, wobei Letztere mit Beginn der Kulturrevolution geschlossen wurden und erst 1978 ihren Betrieb wieder aufnahmen.

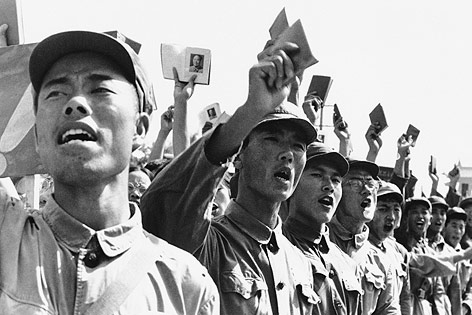

AP

Rotgardisten mit der „Mao-Bibel“ (1966)

Im August 1966 mobilisierte der „große Steuermann“ zunächst Studierende und Schüler, die ihm mit der „Mao-Bibel“ in der Hand wie einem Sektenführer blind folgten. Mit ihren Feldzügen gegen „alte Ideen, alte Kultur, alte Sitten und alte Gewohnheiten“ trieben sie das Land in Chaos und Anarchie. Kinder denunzierten ihre Eltern, Freunde schwärzten einander an, Intellektuelle wurden gefoltert, ermordet oder begingen Selbstmord. Rotgardisten brachen in Häuser ein und zerstörten alles, was mit „Kultur“ zu tun hatte.

Millionen zur „Umerziehung“ aufs Land geschickt

Die Losung lautete: „Zerschlagt die vier Alten“ - alte Denkweisen, alte Kultur, alte Gewohnheiten und alte Sitten. „Der Gardistenhaß schonte auch die kleinen Götter der Massen nicht. Rauchen, Alkohol, Schachspielen, Briefmarkensammeln und Blumenzüchten wurden zu perversen Neigungen erklärt“, wie etwa der „Spiegel“ bereits 1966 über Maos Kulturrevolution schrieb. Die staatlich verordneten Anarchie erfasste alle Bereiche der chinesischen Gesellschaft und verschonte auch Mitglieder der Parteiführung nicht.

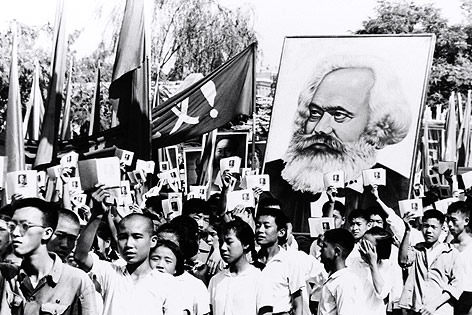

AP

Rotgardisten auf einer Kundgebung im August 1966 in Peking

Zum Einsatz kam schließlich auch die Armee mit dem gescheiteren Versuch, das entfachte Chaos in den Griff zu bekommen. Im Rahmen von „Säuberungsaktionen“ wurden Millionen Chinesen aufs Land geschickt. Zusammen mit der „Viererbande“ um seine Frau Jiang Qing setzte Mao aber noch auf einen permanenten Ausnahmezustand, während andere Parteikräfte schon lange zur Normalität zurückkehren wollten. Erst Maos Tod 1976 und die kurz darauf erfolgte Verhaftung der „Viererbande“ setzte der Kulturrevolution ein Ende.

„30 Prozent schlecht, 70 Prozent gut“

Die Schuld für die Exzesse wurde der „Viererbande“ in die Schuhe geschoben. Mao selbst werden heute „schwere Fehler“ in seinen letzten Jahren angelastet. Doch urteilt die Parteigeschichte mit „70 Prozent gut, 30 Prozent schlecht“ über sein Lebenswerk und hält ihn in allen Ehren.

Seit 1981 ist auf Anordnung der Kommunistischen Partei zwar von einer „zehnjährigen Katastrophe“ die Rede, bis heute fehlt aber eine offizielle Aufarbeitung der nach wie vor als Tabuthema betrachteten Ereignisse. Täter und Opfer leben oft noch nebeneinander, aber auch die Kommunistische Partei will wohl nicht zuletzt wegen drohender Auswirkungen auf ihre Macht von einer offenen Auseinandersetzung mit der Kulturrevolution weiterhin wenig wissen.

APA/AFP/Jean Vincent

Zu Beginn der Kulturrevolution mobilisierte Mao für seine „Säuberungsaktion“ vor allem Schüler und Studenten

Vor zehn Jahren und somit zum 40. Jahrestag gab die Kommunistische Partei Chinas vielmehr noch die Anweisung, das Kapitel nicht zu erwähnen. „Die nationale Selbstprüfung über diese ‚Katastrophe‘ hat bis heute immer noch nicht begonnen“, stellte damals der regimekritische Autor und ehemalige Philosophieprofessor Liu Xiaobo fest, der zu den Gründungsmitgliedern des PEN-Clubs in China gehört: „Die Offiziellen erlauben keine offene Diskussion, die Opfer wollen sich nicht erinnern, und die Verfolger sind nicht zur Reue bereit.“

Link: