Warum es einen Neustart braucht

Eines der spektakulärsten Bücher der letzten Jahre hat der britische Journalist Johann Hari geschrieben. Es erschüttert die Grundfesten von allem, was man über Drogen zu wissen glaubte.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Hardliner sagen, alle Drogen außer Zigaretten und Alkohol müssen verboten bleiben. Süchtige gehören ihnen zufolge genauso eingesperrt wie Dealer. Der Krieg gegen Drogen müsse mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln geführt werden. Anders denken die Reformer. Sie fordern die Freigabe von weichen oder gleich allen Drogen und möglichst umfangreiche Therapieangebote. Aber die Debatte geht selten in die Tiefe, sie hinterlässt wenige Spuren in der öffentlichen Wahrnehmung.

APA/AFP/CNS

Drogentunnel zwischen Mexiko und den USA

Öffentlich wahrgenommen werden hingegen Junkies - abgemagert, ausgemergelt, heruntergekommen, verzweifelt; Menschen, denen man ansieht, dass es bei ihrem täglichen Existenzkampf tatsächlich ums Überleben geht. Wahrgenommen werden Vorher-nachher-Fotos von Crack- und Crystal-Meth-Abhängigen. Wahrgenommen werden auch Medienberichte über mexikanische Drogenfehden, wenn wieder einmal Dutzende geköpfte Leichen auftauchen.

Gefoltert, gekocht, getötet

Nichts davon verschweigt Hari, im Gegenteil, er begibt sich hinein in dieses unmessbare Menschenleid. In einem US-Gefängnis spricht er mit einem Serienmörder, der für eine mexikanische Gang zahlreiche Menschen getötet und gefoltert hat und von der größten vorstellbaren Grausamkeit detailreich berichtet. Hari recherchiert die Geschichte einer Familie, die von den Kartellen ausgelöscht wurde. Er lässt sich erzählen von den Schicksalen zahlloser Süchtiger, die sich den goldenen Schuss setzten.

Im Verlauf von 438 Seiten, die sich über weite Strecken spannender lesen als jeder Thriller, arbeitet Hari Stück für Stück heraus, was er am Ende als seine Conclusio präsentieren wird: Dass all das kein unabwendbares Schicksal ist, dass es schlicht und einfach nicht sein müsste. Dass der Krieg gegen Drogen die größte Schuld an diesem ganzen Elend trägt. Und besonders auch: Wie es überhaupt zu diesem Krieg gegen die Drogen gekommen ist.

Der Vater des Drogenkrieges

Am Anfang stand ein Rassist und Hardliner: Harry Anslinger übernahm nach dem Ende der Alkoholprohibition die kleine US-Anti-Drogen-Behörde. Der Missbrauch von Suchtmitteln war damals überschaubar. Viele Substanzen erhielt man ganz legal in Drogerien, für Marihuana interessierte sich kein Mensch. Entsprechend klein dimensioniert waren das Budget und die Bedeutung von Anslingers Behörde. Noch. Denn Anslinger machte es sich überaus erfolgreich zur Lebensaufgabe, weltweit und besonders in den USA sämtliche Drogen außer Tabak und Alkohol zu ächten.

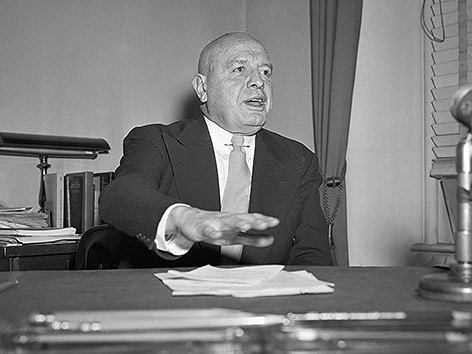

APA

Harry Anslinger: Mit ihm begann der Drogenkrieg

Folgender Mechanismus, zeichnet Hari an vielen Beispielen nach, hält seither das Drogenrad wie ein Perpetuum mobile am Laufen und macht Polizisten wie Süchtige zu Hamstern, die daraus nicht entkommen können: Weil der Stoff nicht legal verkauft werden darf, übernimmt die Mafia das Geschäft. Das ist in mehrerlei Hinsicht im Wortsinn fatal. Illegaler Stoff ist gestreckt. Die meisten Erkrankungen von Süchtigen gehen gar nicht auf die Drogen zurück, sondern auf Substanzen, mit denen diese versetzt werden. Selbst Zement kommt dabei zum Einsatz.

Das System Sucht

Die meisten drogenbedingten Todesfälle kommen zustande, weil Süchtige nie genau wissen, wie hoch die Konzentration einer Droge im gerade vorliegenden Stoff tatsächlich ist. Nächster Punkt: Süchtige werden zu Dealern - und die haben allergrößtes Interesse daran, möglichst viele Neukunden anzuwerben. Motiviertere Vertreter sind schwer vorstellbar - schließlich geht es für sie um den nächsten Kick. Dadurch wächst wiederum die Gruppe an Süchtigen.

All das führt dazu, dass der Drogenmarkt weltweit ein Multimilliardengeschäft ist, das von keiner Behörde reguliert wird. Es gilt das Recht des Stärkeren, wobei als stärker gilt, wer mehr Menschen umbringt. Aufseiten der Polizei gibt es eine Minderheit, die korrupt ist und sich schmieren lässt, teils aus Angst, teils aus Raffgier. Die Mehrheit reibt sich aus Pflichtbewusstsein oder sogar tiefer Überzeugung und Sorge um die Menschen im sinnlosen Drogenkrieg auf. Denn dort, wo eine Bande erfolgreich bekämpft wurde, taucht garantiert am nächsten Tag eine andere auf.

S. Fischer Verlag

Buchhinweis

Johann Hari: Drogen. Die Geschichte eines langen Krieges. S. Fischer, 438 Seiten, 25,70 Euro.

Ratten beweisen das Gegenteil

Was also tun? Gibt man alle Drogen frei, würde doch die Suchtrate sprunghaft steigen? Hari berichtet von einem Experiment aus den 70er Jahren. Zwei Käfige mit Ratten. In beiden Käfigen finden sich jeweils zwei Wasserflaschen, eine davon mit Opiaten versetzt. Im ersten, ansonsten leeren Käfig sitzt eine einzelne Ratte. Sie wird süchtig. Der zweite Käfig ist schön, mit vielen tieradäquaten Spielsachen ausgestattet und vor allem: Eine ganze Gruppe Ratten befindet sich dort.

Eine ganze Gruppe Ratten - die sich kaum bis gar nicht für die mit Opium versetzte Wasserflasche interessieren. Besonders faszinierend ist, was passiert, wenn die Ratte aus dem Einzelkäfig zu den anderen gesetzt wird. Auch sie verliert mit der Zeit ihr Interesse an der Droge.

Wenn die Sucht von selbst verschwindet

Hari hat sich verschiedene Projekte in Ländern mit einer vergleichsweise liberalen Drogenpolitik wie der Schweiz, Portugal und den Niederlanden näher angeschaut, genauso wie entsprechende historische Beispiele und einzelne Feldversuche in den USA und Kanada. Seine Erkenntnis: Die Sucht nach Heroin (und nicht nur sie) kann lebensbegleitend verlaufen, sie muss nicht lebensbestimmend sein und auch nicht zum Tod führen.

Bekommt ein Süchtiger zwei- bis dreimal täglich eine klar definierte Dosis reinen Heroins verabreicht, erholt er sich zunächst von typischen suchtbegleitenden Krankheiten. In einem nächsten Schritt kann er ganz normal arbeiten gehen und eine Familie gründen. Die Einsamkeit drängt dann nicht mehr wie früher zur Rückkehr ins Drogenumfeld. Eine begleitende Therapie hilft, mit Traumata der Vergangenheit fertigzuwerden. Bei vielen Abhängigen verschwindet die Sucht nach und nach - ohne erzwungenen Entzug.

Unsauberer Journalismus ...

Hari legt nahe, dass eine weltweite, geregelte Abgabe sämtlicher harter Drogen und eine Freigabe von Marihuana zwar zu einem leichten Anstieg der Zahl von Drogenkonsumenten führen würde, aber die Drogenkriminalität vollkommen wegfiele und der Anteil an wirklich Drogensüchtigen genauso zurückginge wie die Zahl der Drogentoten. Die zeitliche Perspektive, wann das politisch durchsetzbar sein könnte, klingt wenig optimistisch: in 20 bis 50 Jahren.

Es wird also ein Bohren harter Bretter, auch wenn die Fakten auf dem Tisch liegen. Aber mit den Fakten ist es so eine Sache, da nahm es Hari in der Vergangenheit nicht immer ganz genau. Der eine oder andere wird sich an den riesengroßen Journalistenskandal vor ein paar Jahren erinnern. Damals kam heraus, dass der Starkolumnist des „Independent“, er galt als eine Art Wunderkind des englischsprachigen Journalismus, unsauber gearbeitet hatte: Hari.

Reuters/Jorge Dan Lopez

Nirgends wird der Drogenkrieg so brutal geführt wie in Mexiko

Hari hatte in seinen Artikeln Zitate wiedergegeben, die gar nicht wie behauptet gegenüber ihm selbst gefallen waren. Zu seinen eigenen Interviews verwendete er Passagen aus Interviews seiner Gesprächspartner mit anderen Medien oder auch aus deren Büchern. Noch peinlicher aber war, dass er die Wikipedia-Einträge von Konkurrenten und Kritikern mit abgefeimten Lügen spickte. Hari erfand etwa Antisemitismus- und Homophobie-Vorwürfe.

... und seine Rehabilitation

Hari verließ den „Independent“ mehr oder weniger freiwillig, holte eine ordentliche Journalistenausbildung nach und verschwand von der Bildfläche. Diese Vorgeschichte muss man kennen, um das noch nie bei einem Sachbuch außerhalb der wissenschaftlichen Welt gesehene Ausmaß an Anmerkungen zu verstehen. Am Ende des Buches finden sich Fußnoten - und zwar bis zu 13, die sich auf eine einzige Seite des Haupttextes beziehen. Das heißt: Hari rechtfertigte an manchen Stellen jeden zweiten Satz. Einige Fußnoten sind bis zu zwei Seiten lang. Überall werden die Quellen ausgewiesen.

Aber Hari geht noch weiter. Auf seiner Website kann man sämtliche Interviews, die er für das Buch geführt hat, als Audiodateien anhören. Er ließ auch jedes Interview autorisieren. Und in dem einen Fall, wo er das nicht getan hat, rechtfertigt er es seitenlang. Die Quellenlage ist also lückenlos geklärt und kann jederzeit überprüft werden. Hari tut alles, um als Journalist wieder ernst genommen zu werden und seinen Ruf wiederherzustellen.

Ein Weltbild im Wanken

In Interviews, etwa mit dem britischen „Guardian“, gibt er sich extrem zerknirscht: „Ich habe schwere Fehler gemacht. Ich denke, wenn man Menschen geschadet hat, sollte man den Mund halten, weggehen und nachdenken über das, was passiert ist.“ Nicht einmal eine Erklärung für sein Verhalten von damals will er abgeben. Das wäre Mitleidheischen, und Mitleid habe er nicht verdient, sagte er sinngemäß. Auf Mitleid muss er auch gar nicht spekulieren. Sein neues Buch ist akribisch recherchiert und von atemberaubender Dringlichkeit. Haris Recherchen sind glaubwürdig. Es braucht einen Neustart in Sachen Drogen.

Simon Hadler, ORF.at

Links: