Ein bisschen brav geworden

Eigentlich müsste er jetzt 35 Jahre alt sein, einen Job und wohl eine eigene Familie haben. Doch nach den Gesetzen des Zeichentrickfilms bleibt er immer zehn: Am 17. Dezember 1989 trat Bart Simpsons zum ersten Mal in „seiner“ Serie im US-Fernsehen auf. Der Rest ist eigentlich Geschichte.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Die „Simpsons“ überzeugten junge wie alte Zuseher und Kritiker und eroberten nicht nur die USA, sondern praktisch die ganze Welt im Sturm - nicht nur wegen des vordergründigen Humors, sondern auch als beißende Gesellschaftssatire.

Chaos statt Harmonie

Springfield, ein kleines Nest irgendwo in den USA, ein Häuschen am Stadtrand, eine fünfköpfige Familie - ein Szenario, das nach heiler Welt klingt. Doch statt Harmonie herrscht Chaos: Bart ist ein anarchistischer, unbelehrbarer Lausbub, sein Vater Homer, der geheime Held der Serie, ein einfältiger Verlierertyp, und Mutter Marge kann nur selten die Familie beim Mikrowellenessen vor dem Fernsehapparat bändigen. Tochter Lisa verzweifelt an der intellektuellen Armut ihrer Umgebung, und Baby Maggie fällt nur durch ihre Schnullersauggeräusche auf.

Slapstick und Satire

Doch keine Spur von Tristesse: Zwischen einfachem Slapstick, Wortspielen und politischen Seitenhieben hat es der „Vater“ der Simpsons, der Underground-Zeichner Matt Groening, geschafft, eine Mischung zu finden, die Zuseher über alle Alters- und Landesgrenzen hinweg in den Bann zieht. Als reine Kinderserie können die Simpsons damit jedenfalls nicht bezeichnet werden.

AP/Fox

In der 550. Folge erschienen die Simpsons im Frühjahr im Lego-Look

Immer wieder hat es Groening auch geschafft, mit den Simpsons politische Themen anzusprechen, die bis dahin in Zeichentrickserien als Tabu galten. Damit hat er zweifellos angeeckt: Religiösen Menschen war die Serie zu ketzerisch, Frauenverbänden zu frech, Islamisten zu westlich, Russen zu amerikanisch.

Schlagabtausch mit Bush senior

Vor allem in den ersten Staffeln gehörte auch politische Subversion zum guten Ton: Spätestens als Barbara Bush, Frau des damaligen US-Präsidenten George Bush senior, in einem Interview die „Simpsons“ als das Dümmste, was sie je gesehen habe, bezeichnete, war der langjährige Schlagabtausch eingeleitet.

1992 meinte der amtierende Präsident, er wünsche sich eine Nation, die moralisch eher wie die Waltons, also jene amerikanische Fernsehfamilie, die sich vor allem aufgrund ihrer Gute-Nacht-Wunschorgien in das kollektive Gedächtnis eingebrannt hat („Gute Nacht, John Boy“), und nicht wie die Simpsons sei. Die Replik folgte postwendend: Auch Homer und Co. sehen die Ansprache in ihrem Wohnzimmer, und Bart kontert: „Wir sind doch wie die Waltons. Wir beten auch für ein Ende der Depression.“

Zu sanft geworden?

In den vergangenen Jahren vermissten manche Fans eine derart scharfe politische Linie. Nur selten wurde die Politik so dezidiert aufs Korn genommen, heißt es von Kritikern, denen sie „Simpsons“ irgendwann ab der zehnten Staffel zu brav wurden. Für wirklichen politischen Wirbel sorgte man zuletzt 2008 am Rande der US-Präsidentschaftswahl: Familienoberhaupt Homer Simpson will den Demokraten Barack Obama wählen, scheitert aber an der Wahlmaschine.

„Es ist Zeit für den Wechsel“, zitiert Homer den Slogan Obamas in der Wahlzelle. Doch die Wahlmaschine macht ihm einen Strich durch die Rechnung: Wann immer er auf dem Touchscreen Obama wählt, wird eine Stimme für den Republikaner John McCain gewertet. „So etwas passiert nicht in Amerika“, protestiert Homer nach sechs gewerteten Stimmen für McCain: „Vielleicht in Ohio, aber nicht in Amerika“, woraufhin er auch noch in die Wahlmaschine gezogen wird.

Establishment zum Besseren verändert

Wenn die Serie tatsächlich ein wenig ihre subversive Kraft verloren hat, dann liegt das laut Groening nicht daran, dass man es nicht versucht habe: „Ich glaube, wir beleidigen noch immer viele Leute.“ Aber diese hätten gelernt, dass sie „wie Idioten“ aussehen, wenn sie sich beschweren. „Und darum machen sie es nicht mehr“, so Groening einmal in einem Interview mit dem britischen „Guardian“. Der Produzent der Serie, Al Jean, sah es sogar als Erfolg an, dass die „Simpsons“ nun weniger schockieren: „Wenn wir jetzt Teil des Establishments sind, dann hoffe ich, wir haben das Establishment zum Besseren verändert.“

Netter zu Fox

Vorbei sind auch die Zeiten, als man mit dem eigenen Sender Fox im Dauerclinch lag. Unverblümt wurden die oberflächlichen und stockkonservativen Abendnachrichten des Senders torpediert. „Verursachen Demokraten Krebs?“, „Ölteppiche halten Seehunde frisch und beweglich“ und „Studie: 92 Prozent aller Demokraten sind schwul“ laufen bei den Fox News sehenden „Simpsons“ über den Bildschirm im Bildschirm. Glücklich war man bei Fox nicht, doch allzu viel konnte man gegen die Breitseiten der eigenen Serie auch nicht tun. Schließlich haben die „Simpsons“ maßgeblich dazu beigetragen, dass man nun eines der führenden TV-Netzwerke in den USA ist

Sinkende Einschaltquoten

Richtigen Ärger gab es nur aus finanziellen Gründen: Fox verlängerte den Vertrag nach der 23. Staffel nur, als die Hauptsprecher einer drastischen Kürzung ihrer Gagen zustimmten - die mit gut 200.000 Euro je 23-Minuten-Folge immer noch stattlich sind. Nun ist Staffel 26 unter Dach und Fach. Zwar sinken die Einschaltquoten, und von den 13,4 Millionen Zuschauern der ersten Staffel in den USA ist nur noch gut die Hälfte übrig.

TV-Hinweis

Am 24. Dezember gibt es ab 20.15 Uhr in ORF eins „Simpsons“-Weihnachtsgeschichten. Insgesamt fünf Weihnachtsfolgen werden gezeigt, darunter „White Christmas Blues“ als ORF-Premiere.

Diese Zahlen sind aber stabil - und für die meisten Serien ein unerreichbarer Traum. Schon vor fünf Jahren hatten die „Simpsons“ den Rekordhalter (die Westernserie „Rauchende Colts“) überholt und sind seitdem die langlebigste Serie im US-Abendprogramm. Im ORF sind die „Simpsons“ seit 1991 zu sehen.

„Simpsons“ als Wegbereiter

Zumindest in Sachen Bissigkeit haben mittlerweile andere Zeichentrickserien die „Simpsons“ überholt. Groening selbst schuf 1998 „Futurama“, seine Vision vom Jahr 3000. Die Serie wurde zwar von Fans und Kritikern bejubelt, richtig durchsetzen konnte sie sich allerdings nicht. Schon 1997 startete „South Park“ von Trey Parker und Matt Stone, noch ein Eck überdrehter und böser als die gelbe Familie.

AP/Fox

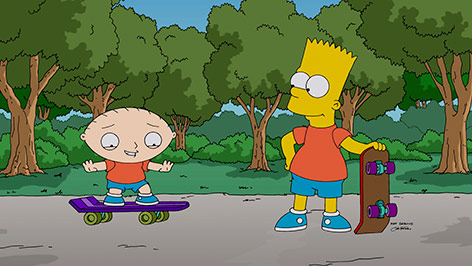

Gipfeltreffen der Comicstars: Bart und Stewie Griffin von „Family Guy“

Und immer populärer wurden „Family Guy“ und „American Dad“ von Seth MacFarlane. Zwischen Groening und dem 20 Jahre jüngeren MacFarlane gab es eine bittere Fehde, per Trickfilm bekriegten einander die beiden. Längst vergessen, inzwischen treten die Figuren sogar gemeinsam auf. Sie alle haben den „Simpsons“ als Wegbereiter einiges zu verdanken. Erst die Familie aus Springfield hat TV-Zeichentrick aus dem Kinderzimmer in den erwachsenen Mainstream geführt.

Links: