„Schönste Party meines Lebens“

Auch wenn jeder zweite Deutsche mittlerweile genug von der DDR-Geschichte hat - 25 Jahre nach dem Fall der Berliner Mauer ist das Kapitel der deutschen Teilung weder sozial und kulturell noch wirtschaftlich und politisch ausreichend aufgearbeitet, wie aktuelle Debatten über die Rolle der SED-Nachfolgepartei Linke zeigen.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Es könnte auch sein, dass die Bevölkerung das Thema längst deutlich gelassener sieht als die Politik. Darauf deutet auch der Umstand hin, dass es 54 Prozent der Westdeutschen und 51 Prozent der Ostdeutschen ablehnen, mehr über die DDR-Vergangenheit zu erfahren, wie eine aktuelle Umfrage im Auftrag der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur ergab.

Schicksalhafter Stotterer

Abseits der derzeit auf Hochtouren laufenden Erinnerungsmaschinerie und des teilweisen Überdrusses an dem Thema gilt aber weiter: Die Nacht auf den 9. November 1989 ist eines der ikonischen Ereignisse des 20. Jahrhunderts, da es wie sonst kein Ereignis den Zusammenbruch des Kommunismus und das Ende des Kalten Kriegs symbolisiert. Die Ereignisse dieser Nacht zeigen auch exemplarisch, dass Geschichte nicht nur „gemacht“ wird, sondern sich oft auch - mehr oder weniger zufällig und chaotisch - ereignet. Eine Frage nach dem neuen Reisegesetz durch den italienischen Journalisten Riccardo Ehrman brachte das führende SED-Politbüromitglied Günter Schabowski ins Stottern - und führte zum Ende der jahrzehntelangen Teilung.

APA/EPA/Wolfgang Kumm

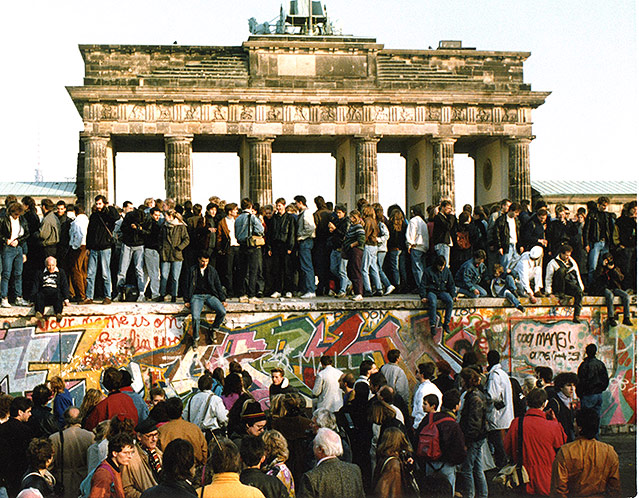

Berlin hat sich seit dem Fall der Mauer radikal verändert. Nur noch einige wenige Abschnitte der einst rund 160 Kilometer langen Mauer quer durch die ganze Stadt stehen heute noch - als Touristenattraktionen. Beim Versuch, aus dem Osten in den Westen zu flüchten, kamen Dutzende Menschen ums Leben - die genaue Zahl ist bis heute umstritten, und die Angaben gehen weit auseinander. Das zugemauerte Brandenburger Tor wurde zum Symbol der Teilung. Der Pariser Platz auf der Ostseite des Tors war in der DDR Sperrzone.

APA/EPA/Wolfgang Kumm

Heute sind der Pariser Platz und der Boulevard Unter den Linden wohl eine, wenn nicht die prestigeträchtigste Adresse in Berlin - neben dem wiederaufgebauten Hotel Adlon befinden sich hier auch die Botschaften der USA und Frankreichs. Für Touristen gibt es hier auch DDR-Kitsch mit als Grenzsoldaten Verkleideten.

APA/EPA/Wolfgang Kumm

Die Bernauer Straße 1989 und heute: Am Morgen nach dem Fall der Mauer drängte sich eine Menschenmenge durch ein Loch bei der Bernauer Straße. An diesem Mauerabschnitt fanden besonders viele Fluchtversuche statt. Wenige Stunden zuvor, am Donnerstag, dem 9. November 1989 um 18.53 Uhr, hatten die Ereignisse mit Aussagen des SED-Politbüromitglieds Schabowski ihren Lauf genommen. Auf einer internationalen Pressekonferenz in Ostberlin erläuterte er das neue DDR-Reisegesetz, wonach Privatreisen ins Ausland ohne besondere Voraussetzungen möglich sein sollten. Auf die Frage, ab wann das gelte, stammelte er: „Das tritt nach meiner Kenntnis ... ist das sofort ... unverzüglich.“

AP/Lutz Schmidt

Zweieinhalb Stunden später forderten Tausende die Öffnung des Schlagbaums an der Bornholmer Straße im Ostberliner Stadtteil Prenzlauer Berg. Die Grenzbeamten entschieden sich für die „Ventillösung“, bei der einige Ausreisewillige in den Westen gelassen wurden. Mit dem Visumsstempel über dem Passbild wurden viele Personalausweise ungültig gemacht - eine faktische Ausbürgerung. Doch das spielte in dieser Nacht keine Rolle. Die Menschen wurden mit Freudentränen und Umarmungen empfangen. Als der Druck immer größer wurde, entschieden die Beamten nach 23.00 Uhr, die Kontrollen einzustellen: „Wir fluten jetzt!“ Dann gab es kein Halten mehr: Tausende DDR-Bürger wurden in Westberlin enthusiastisch empfangen. In den darauffolgenden 45 Minuten passierten rund 20. 000 Menschen den Übergang. Auch an anderen innerdeutschen Grenzübergängen fuhren DDR-Bürger in den Westen.

AP

Die DDR stand 1989 vor dem Staatsbankrott. Die Industrie war völlig überaltert und längst nicht mehr konkurrenzfähig. Die DDR hatte, so Karl Brenke vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, über ihre Verhältnisse gelebt. So gesehen sei der politische Zusammenbruch dem wirtschaftlichen nur zuvorgekommen, sagt der Historiker Matthias Judt vom Zentrum für Zeithistorische Forschung (ZZF) in Potsdam. Im Bild besprechen ein Westberliner Polizist und ein DDR-Grenzschützer auf Leitern stehend an der Bernauer Straße die neue Lage.

AP/Kreusch

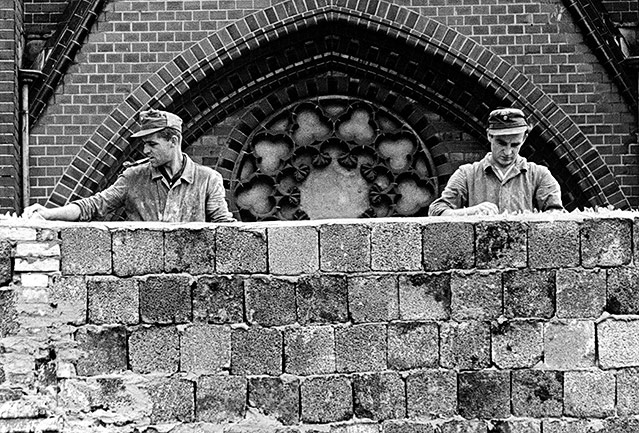

Ebenfalls an der Bernauer Straße befand sich - bis zur Sprengung durch die DDR 1985 auch die Versöhnungskirche. Im August 1961, während des generalstabsmäßig durchgezogenen Mauerbaus, wurden das Hauptportal zur Kirche einfach zugemauert. Gerüchte über eine Abriegelung hatten bereits Wochen zuvor die Runde gemacht, sie waren vom DDR-Staatsratsvorsitzenden, Walter Ulbricht, dementiert worden. Dabei verwendete Ulbricht selbst als Erster das Wort „Mauer“. Anfang August fiel dann - in Absprache mit den Sowjets - die Entscheidung für die Schließung der Sektorengrenze und für den Mauerbau. Verantwortlich für die unter höchster Geheimhaltung vorbereitete Aktion war der damalige Sekretär des Zentralkomitees (ZK) und spätere langjährige ZK-Generalsekretär und Staatsratsvorsitzende Erich Honecker.

AP

Am Tag nach der Öffnung stiegen Menschen vor dem Brandenburger Tor auf die Mauer. Mit Hilfe der Mauer sollte, so das Kalkül der SED, die „Abstimmung mit den Füßen“ - also die Flucht aus dem Sozialistischen Arbeiter- und Bauernstaat - gestoppt werden. Das Tauziehen um die Stadt, insbesondere den von der DDR eingeschlossenen Westteil, ging in den nächsten Jahren weiter. 1971 sicherte das Viermächteabkommen über Berlin die Erreichbarkeit Westberlins und beendete die wirtschaftliche Bedrohung durch Schließung der Zufahrtsrouten. Ferner bekräftigten alle vier Mächte die gemeinsame Verantwortung für ganz Berlin und stellten klar, dass Westberlin kein Bestandteil der Bundesrepublik sei und nicht von ihr regiert werden dürfe.

AP/Lionel Cironneau

Auf der Westseite begannen Demonstranten schon am 11. November in der Nähe des Brandenburger Tors damit, ein Mauerstück niederzureißen. Die DDR-Propaganda hatte die Mauer immer als antifaschistischen Schutzwall dargestellt. Zu diesem Zweck wurden auch Schauprozesse veranstaltet. Die Tatsache, dass sich die Mauer gegen die eigenen Bürger richtete, war in der DDR-Öffentlichkeit ebenso tabu wie die vielen „Republikfluchten“. Mehr als 5.000 gelang die Flucht in den Westteil der Stadt.

AP/Lionel Cironneau

Eine Öffnung in mancherlei Hinsicht war die Wiedervereinigung auch für den Westen, der mit den Regierungen von Kanzler Helmut Kohl (CDU) gesellschaftspolitisch nach den SPD-Regierungsjahren in eine restaurative Ära zurückgeschwenkt war: Das Recht auf Abtreibung - in der DDR eine Selbstverständlichkeit - wurde etwa erst nach der Wiedervereinigung möglich.

AP/Thomas Kienzle

Im Spalier wurden DDR-Bürger, die am 10. November am Checkpoint Charlie nach Westberlin fuhren, von begeisterten Westberlinern empfangen. Das Versprechen des Wendekanzlers Kohl von den „blühenden Landschaften“ ist bisher - trotz enormer finanzieller Transferleistungen - nur ansatzweise in Erfüllung gegangen. Vor allem die ländlichen Gebiete Ostdeutschlands kämpfen mit der Abwanderung. Es gibt bis heute viele Ostdeutsche, die auch mit Wehmut an den - bei systemkonformem Verhalten - durchwegs gemütlicheren und geregelteren Alltag in der DDR zurückdenken.

APA/dpa/Günter Gueffroy

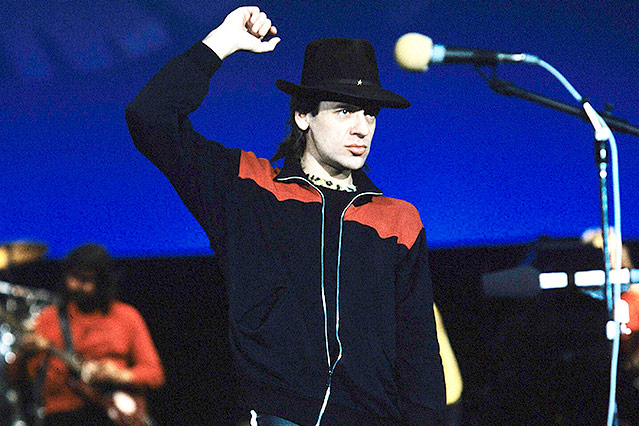

Für den deutschen Altrocker Udo Lindenberg, der in mehreren Songs gegen die Teilung angesungen hat, war der Mauerfall die „schönste Party meines Lebens“. Nur einmal ließ die SED den auch in der DDR beliebten Rockstar mit seinem „Panikorchester“ auftreten - 1983 im mittlerweile niedergerissenen Palast der Republik bei dem von der SED-Jugendorganisation FDJ organisierten „Konzert für den Frieden der Welt“. Dass der Megaoptimismus der Wende mit den Jahren dahinschwand und von den Mühen des Zusammenwachsens übertönt wurde, ist für Lindenberg nur logisch: „Ein ganz neues Riesenorchester, da muss man hier und da die Balalaikas noch mal ’n bisschen nachstimmen. (...) Aber insgesamt, schon ’n überzeugendes Ding, wie wir alle zusammen wieder ganz schnell auf die Füße gekommen sind. Geil! Gibt zwar immer noch ’n paar Mauerreste in manchen Köpfen. Aber keine Panik - die kriegen wir auch noch weg.“

Links: