Wegweiser durch das Siegeldickicht

Wurden Ökoprodukte früher als Nischen für Körnerliebhaber in Birkenstock-Schlapfen gesehen, sind Biolebensmittel mittlerweile längst zu einem bedeutenden Marktsegment gewachsen. Der globale Markt für Bioprodukte wird auf 62,9 Milliarden US-Dollar (46 Mrd. Euro) beziffert (2011). Die drei größten Märkte sind dabei die USA, Deutschland und Frankreich. Österreich rangiert an achter Stelle.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Aufgrund der steigenden Nachfrage baut der Handel sein Bioangebot stetig aus. Doch für Konsumenten ist oft nicht leicht zu durchschauen, ob tatsächlich Bioqualität drin ist, wie es bunte Blumenwiesen und „glückliche“ Tiere auf der Packung verheißen. Die unterschiedlichsten Logos, oft optisch auf „grün“ getrimmt, manchmal als simpler Schriftzug, werben hier um die Aufmerksamkeit der umweltbewussten Kundschaft. Die Plattform Bewusstkaufen.at des österreichischen Lebensministeriums listet insgesamt 92 Gütezeichen allein im Biobereich. Experten sind sich einig: Es gibt viel zu viele Ökosiegel, die nur schwer voneinander zu unterscheiden sind.

„Das unübersichtliche Wirrwarr an Biozeichen trägt sicherlich nicht zur Konsumenteninformation bei“, so etwa Ernährungswissenschaftlerin Birgit Beck vom Verein für Konsumenteninformation (VKI) im Gespräch mit ORF.at. „Viel Informationsarbeit bleibt nach wie vor beim Kunden hängen, da er sich selbst über die einzelnen Zeichen informieren muss. Ein irrer Aufwand.“ Selbst für die Profis vom Konsumentenschutz sei die Recherche extrem aufwendig.

Bewusster Etikettenschwindel

Vorsicht geboten ist auch bei Bezeichnungen wie „naturnah“, „aus umweltschonendem Anbau“ und ökologisch konnotierten Markennamen. Denn diese Phrasen wecken zwar die Vorstellung einer nachhaltig gewachsenen bäuerlichen Biolandwirtschaft, entpuppen sich aber als leere Worthülsen. Es sind vielmehr Werbeslogans und selbst kreierte Umweltlogos, die den Käufer täuschen, um am Erfolg der Biowelle mitzunaschen.

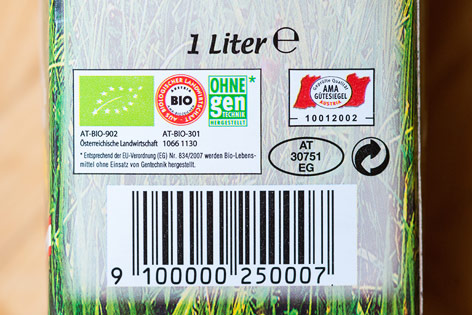

Zur Verwirrung trägt zudem bei, dass Firmen gleich mehrere Logos auf ihre Produktverpackungen drucken können. Dafür gibt es keine gesetzlichen Beschränkungen. So kann es schon einmal vorkommen, dass Konsumenten gleichzeitig mit dem EU-Bioblatt, dem AMA-Biozeichen, einem hauseigenen Zeichen der Lebensmittelkette oder der Marke, dem CO2-Rucksack und dem Recycling-Zeichen auf der Verpackung eines Biolebensmittels konfrontiert werden. Hier den Überblick zu behalten ist selbst für engagierte und informierte Kunden kaum noch möglich.

ORF.at/Zita Köver

Ganz links das blattförmige EU-Biologo mit Code der Kontrollstelle

EU-Blatt kennzeichnet alle Biolebensmittel in EU

Auf welche Gütesiegel kann man sich also verlassen? Grundsätzlich gilt: Jedes Biolebensmittel in der EU muss mit dem EU-Biolabel - einem aus zwölf weißen Sternen geformten Blatt auf grünem Hintergrund - und einer Biokontrollnummer gekennzeichnet sein. Diese Nummer beginnt bei österreichischen Produkten mit „AT-BIO“, danach folgt ein dreistelliger Zahlencode, der angibt, wo die Ware kontrolliert wurde. Kommen die Zutaten aus verschiedenen Ländern, muss das zusätzlich mit „EU“ oder „Nicht-EU“ angegeben werden. Woher genau die Zutaten stammen, kann aber nicht nachvollzogen werden.

Die entsprechende EU-Verordnung legt fest, dass Lebensmittel mit dem EU-Biologo zu mindestens 95 Prozent aus ökologischem Anbau stammen. Gentechnik, chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel und chemische Dünger sind verboten. Außerdem klar geregelt ist, dass nur die Formulierungen „aus biologischer Landwirtschaft“, „aus biologischem Anbau“ bzw. „aus ökologischer Landwirtschaft“ und „aus ökologischem Anbau“ die Biomindeststandards der EU garantieren. Unterschiede zwischen „Öko“ und Bio“ gibt es nicht.

Rotes AMA-Biozeichen steht für „aus Österreich“

In Österreich gibt es zudem noch zwei AMA-Biozeichen. Das kreisrunde rote AMA-Biozeichen (nicht zu verwechseln mit dem fahnenförmigen AMA-Gütesiegel, das nichts über bio aussagt) gibt an, dass das Bioprodukt aus Österreich stammt und auch hierzulande verarbeitet wurde. Einzig wenn zur Verarbeitung eines Produkts eine Zutat nötig ist, die es hierzulande nicht gibt, darf diese im Ausland in entsprechender Bioqualität zugekauft und verwendet werden. Mindestens einmal jährlich werden Direktvermarkter, Verarbeitungsbetriebe und Händler bezüglich der Einhaltung der Vorschriften für den Biolandbau von externen Stellen kontrolliert. Das schwarz-weiße kreisrunde AMA-Biozeichen markiert Bioprodukte, deren Rohstoffe nicht aus Österreich kommen. Woher diese genau stammen, ist für den Kunden nicht ersichtlich.

ORF.at/Zita Köver

Das EU-Biosiegel neben dem AMA-Biozeichen und dem heimischen Kontrollzeichen „Ohne Gentechnik hergestellt“. Rechts das normale AMA-Gütesiegel und das Altstoff-Recycling-Austria-Zeichen.

Laut Ernährungswissenschaftlerin Beck vom VKI sind das die einzigen gültigen Gütesiegel. Sämtliche anderen Kennzeichen seien als hervorhebende Bezeichnungen und Auslobungen zu sehen. Einige davon, etwa das Logo des Demeterverbands, sichern höhere Standards, die weit über die gesetzlichen Vorschriften hinausgehen, und werden teilweise auch extern kontrolliert. Andere geben in buntem Design nur das wieder, was gesetzlich ohnehin vorgeschrieben ist.

Die Expertin rät Konsumenten dazu, sich zu überlegen, was ihnen beim Biokauf wichtig ist, und dann das passende Gütesiegel als Orientierungshilfe beim Einkauf zu nutzen. Wem etwa die regionale Herkunft der Lebensmittel besonders wichtig ist, wer heimische Bauern fördern und den CO2-Fußabdruck durch kurze Transportwege möglichst gering halten möchte, der sollte auf das rote AMA-Biozeichen achten. Denn bio heißt nicht automatisch auch regional, wie etwa der Biopaprika aus Israel und der Bioapfel aus Chile im Supermarktregal zeigen.

Spitzenposition bei Biolandwirtschaft

Österreich belegt im internationalen Vergleich einen Spitzenplatz bei der Biolandwirtschaft. Bezogen auf die Gesamtanbaufläche des Landes belegt Österreich bei biologisch bewirtschafteten Ackerflächen hinter den Falklandinseln (35,9 Prozent) und Liechtenstein (29,3 Prozent) mit 19,7 Prozent den dritten Platz. Die mit Abstand größten Anbauflächen für biologische Produkte stellt Australien mit zwölf Millionen Hektar, gefolgt von Argentinien mit 3,8 Millionen und den USA und China mit jeweils 1,9 Millionen Hektar. Erst auf Platz fünf folgt die größte Bionation Europas, Spanien.

Gütesiegel für Tierfreunde in Arbeit

Konsumenten, die gerne Fleisch essen, aber dabei besonderen Wert auf das Wohlergehen der Tiere legen, sollten ebenfalls zu Biofleisch greifen. Zwar seien noch nicht alle Punkte der artgerechten Tierhaltung zufriedenstellend erfüllt, aber es sei schlicht momentan die beste Wahl, so Sabine Hartmann, Director of Animal Friendly Product Management bei Vier Pfoten, gegenüber ORF.at.

Biologische Landwirtschaft garantiere grundsätzlich mehr Platz im Stall und Kontakt zu Klimareizen (wenn auch bei weitem nicht immer in Freilandhaltung), so Hartmann. Es seien weniger „Eingriffe“ an den Tieren erlaubt, und das artgemäße Verhalten könne im Großteil der Fälle besser ausgelebt werden (z. B. Freies Abferkeln und Stroh zum Wühlen für Schweine). Keinen Unterschied zur konventionellen Tierhaltung gibt es beim Transport der Tiere zur Schlachtung und bei der Schlachtung selbst.

Vier Pfoten arbeitet laut eigenen Angaben derzeit gemeinsam mit der REWE-Biomarke „Ja! Natürlich" an weitergehenden Biostandards bei der Nutztierhaltung. Erklärtes Ziel ist eine Premiumstufe für Biofleisch. Auch auf europäischer Ebene werde mit dem Tierwohl-Gütesiegel „Tierschutz Kontrolliert“ ein Gütesiegel für Produkte tierischen Ursprungs entwickelt.

Supermärkte auf Mischkäufer spezialisiert

Die größte Gruppe der Konsumenten greift gelegentlich bzw. bei bestimmten Produktgruppen zu Bioqualität. Mittlerweile haben fast alle Supermarktketten Bioeigenmarken im Programm, die sich genau an diese Kunden richten. Diese erfüllen die gesetzlichen Biomindeststandards und gehen teilweise auch darüber hinaus. So steht bei „Zurück zum Ursprung“-Bioprodukten von Hofer die Regionalität im Vordergrund. Der auf jedem Produkt befindliche CO2-Fußabdruck gibt an, wie viel CO2 bei der Produktion im Vergleich zu einem herkömmlichen Lebensmittel eingespart wurde.

ORF.at/Zita Köver

„Ja! Natürlich“ bei Billa und Merkur hat stärkere Einschränkungen bei Düngemitteln und Pflanzenschutzmitteln sowie strengere Bestimmungen im Bereich Tierhaltung. Spar hat mit „Natur pur“ spezielle Anforderungen hinsichtlich Nachhaltigkeit und Umweltschutz (etwa bei der Verpackung) sowie ebenfalls stärkere Einschränkungen bei Pflanzen- und Lagerschutzmitteln. Einziger Haken der Bioeigenmarken: Die Supermärkte legen ihre Kriterien selbst fest, könnten diese also theoretisch jederzeit wieder heruntersetzen, ohne dass der Kunde das sofort merkt.

127 Euro pro Person und Jahr für Bioprodukte

Österreich liegt bei den Pro-Kopf-Ausgaben für Bioprodukte mit 127 Euro pro Jahr laut dem deutschen Forschungsinstitut für biologischen Landbau (FiBL) an weltweit vierter Stelle, hinter der Schweiz (177 Euro), Dänemark (162 Euro) und Luxemburg (134 Euro). In Deutschland investieren Kunden 81 Euro pro Jahr in Bioprodukte. Milch gehört mit einem Bioanteil von 15 Prozent laut AMA hierzulande zu den am häufigsten gekauften Bioprodukten. Gefolgt von Milchprodukten (Joghurt, Butter, Käse mit einem Bioanteil zwischen 10,5 und sechs Prozent), Eiern (10,3 Prozent) sowie Biogemüse und -obst (6,5 Prozent). Biofleisch hatte zuletzt einen mengenmäßigen Anteil von 2,2 Prozent, Wurstprodukte von 1,3 Prozent im jeweiligen Sektor.

Bio kann auch ungesund sein

Die meisten Kunden kaufen Bioprodukte, weil sie sie als gesünder und besser schmeckend empfinden. Doch hier warnt VKI-Ernährungsexpertin Beck: „Mit Bioprodukten kann ich mich genauso ungesund ernähren wie mit konventionellen Lebensmitteln. Wenn ich Biofertigpizza, Biolimonade und Biozuckerl esse, tu ich meinem Körper trotz Bio nichts Gutes.“

Bei der Bioproduktion dürfen zwar weniger Pestizide und weniger Zusatzstoffe verwendet werden, doch steht bio nicht automatisch auch für frisch gekocht. Gerade der Bereich der Fertigprodukte gilt als großer Biowachstumsmarkt. Der Handelskonzern REWE kündigte zuletzt an, mit „Ja! Natürlich“ den Markt für Fertigprodukte in Angriff nehmen zu wollen.

Beate Macura, ORF.at

Links: