Beschwingtes Plädoyer für den Staatsfunk

Zwei Dokumentarfilme, wie sie gegensätzlicher kaum sein könnten: In „La Maison de la Radio“ setzt Nicolas Philibert dem französischen Rundfunk ein Denkmal, und der polnische Dokumentarist Marcin Malaszczak zeigt in seinem düsteren Film „Sieniawka“ eine Psychiatrie inmitten einer maroden Mondlandschaft. Beide Filme liefen auf der Berlinale.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Ein Film über das Innenleben einer Rundfunkanstalt? Redakteurinnen arbeiten zusammen mit Tontechnikern geduldig daran, ein Störgeräusch zu ermitteln, das bei der Aufnahme eines Hörspiels zwischen zwei Sätze geraten ist. Andere Redakteurinnen stauchen leicht hysterisch Praktikanten zusammen, weil sie bei der Probeaufnahme für die Nachrichten eigentlich alles falsch gemacht haben. Leidenschaftliche und selbstverliebte Gäste und ebensolche Moderatoren sprechen ohne Ende in Studiomikrofone, und ihr Wort geht durch alle Welt - wenigstens durch ganz Frankreich.

Die Rede ist von Nicolas Philiberts neuem Dokumentarfilm „La Maison de la Radio“. Der französische Filmemacher (sein Orang-Utan-Porträt „Nenette“ lief auch auf der Viennale) hat sich mit dem riesigen Rundbau im 16. Pariser Arrondissement mit Blick auf die Seine befasst, wo Frankreichs staatliche Rundfunkstationen auf engem Raum untergebracht sind: Radio France mit seinen Spartenkanälen France Culture, Inter, Bleu und Info.

Internationale Filmfestspiele Berlin

Ein Regentag beim Radio

Vielfältig und skurril

Nach der Premiere erntete Philibert begeisterten Applaus für seinen Film, der voller Sympathie für die Vielfalt und Skurrilität der Radiomacher in ihren wabenartigen Büros im französischen Rundfunkhaus steckt. Ohne Off-Kommentar und ohne Fragen zu stellen, fährt die Kamera durch die endlosen Flure der Anstalt und schaut mal hier, mal dort vorbei.

Die Kamera zeigt eine Chorprobe, diverse Sänger bei der Arbeit, Journalisten, die voller Inbrunst Kochrezepte oder griechische Sagen vor dem Mikrofon einsprechen, verspielte Klangkünstler, die selbst gebastelte Instrumente im Radio vorführen, und altersgrau und -weise gewordene Literatursendungspäpste, die in einer sehr französischen Mischung aus Kritik und Affirmation die eigene Kultur präsentieren und in den Äther tragen.

Eitelkeiten in Redaktionssitzungen

Doch „La Maison de la Radio“ gewährt auch Einblicke in die Welt der Redaktionssitzungen, wo engagierte bis ermüdete Redakteure darum streiten, welche Meldungen in die nächsten Nachrichten kommen sollen. Eitelkeiten sind dabei nicht nur rein zufällig zu bemerken - auch bei der Chefin vom Dienst, die Philibert immer wieder gerne ins Bild rückt. Vielleicht, weil sie ebenso heiter wie abgebrüht die nicht enden wollende Lawine katastrophenhaltiger Agenturmeldungen über sich ergehen lässt und dabei, süffisant kommentierend, die gute Laune nicht verliert.

Menschenfreundliche Plauderei

Das alles ist recht unterhaltsam und hinterlässt den Eindruck, dass die Leute bei Radio France eine ganz eigene Kaste sind, deren spielerische, gewissermaßen romantische Seite selbst dann noch die Oberhand gewinnt, wenn es um nüchterne Zahlen und Fakten geht. Durch die Weise, wie Philibert mit dem Thema umgeht, bekommen selbst die Verkehrs- und Seewettermeldungen sowie die Wunschmusiksendungen einen poetischen Schimmer.

Das ist natürlich Philiberts gutes Recht, schließlich ist sein Film keiner über Einsparungen, Ideologie, Haifischbecken und Hierarchien. Es ist vielmehr ein Plädoyer für die kreativen Kräfte dieses so schnellen wie schnelllebigen und gleichzeitig technisch wenig aufwendigen Mediums und eine einfühlsame, menschenfreundliche Plauderei.

Kosmonaut vor Industriebrache

Kaum größer könnte der Gegensatz zu dem deutsch-polnischen Dokumentarfilm „Sieniawka“ sein. Sieniawka heißt ein Städtchen gleich hinter der polnischen Grenze im deutsch-polnisch-tschechischen Grenzgebiet. Hier taucht die Kamera in die apokalyptisch wirkende Welt des Braunkohlebergbaus ein - genauer: in die Landschaft, die übrig geblieben ist, nachdem die Bagger weitergezogen sind.

Internationale Filmfestspiele Berlin

Leben am Ende der Welt

In möglichst trüben „Nichtfarben“ gedrehte Einstellungen zeigen Unglaubliches: schlammverschmutzte alte Männer, die in dieser Landschaft leben und sterben. Aus dem Nichts taucht ein Kosmonaut im Raumanzug auf und spaziert zwischen maroden Fernwärmeleitungen, dürren Birkenwäldchen und Müll umher. Erst nach einer Viertelstunde Film ist zu erfahren, wie das alles sein kann.

Von aller Welt vergessen

Denn in Sieniawka befindet sich auch eine psychiatrische Anstalt für Männer. Der junge polnische Regisseur Malaszczak zeigt minutiös, unter welchen Bedingungen diese wie es scheint von aller Welt vergessenen alten Herren ihr Dasein in der Obhut von nicht näher gezeigten Schwestern und Ärzten fristen. Lange statische Einstellungen lassen die Anstaltsräume so desolat wirken wie die Welt draußen auch.

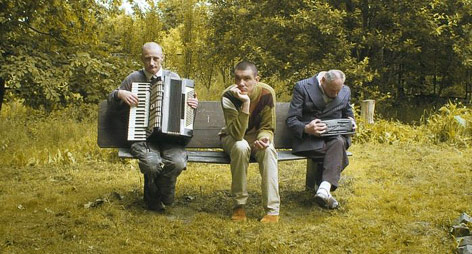

Minutenlang klimpert ein alter Herr - zu sehen ist nur die Rückenansicht - auf einem verstimmten Klavier und summt falsche Töne dazu, während die Kamera unendlich langsam von ihm weg auf die andere Seite des Raumes schwenkt. Der Alte hat Zuhörer, oder jedenfalls sind noch andere Anstaltsinsassen im Raum, schlafend und dösend.

Welchen Blick nimmt Regisseur Malaszczak ein, wenn er die Anstalt in seinem schwer erträglichen, wenn auch formal stilsicheren Düsterfilm als einen Ort zeigt, der aus der Zeit gefallen scheint? Ist „Sieniawka“ eine Anklage - oder eine Möglichkeit, „verrückte“, leicht verwahrloste Männer vorzuführen, weil sie in das visuelle Konzept des Filmemachers passen?

Reise ins Unbewusste

Malaszczak versteht seinen ersten Langfilm als eine Reise ins Unbewusste, die die Grenzen zwischen verrückt und nicht verrückt, zwischen Natur und Zivilisation ausloten will. Er selbst ist emotional stark mit der Anstalt verbunden, wie er vor der Vorführung sagte. Das liegt daran, dass seine Tante und sein Großvater dort jahrzehntelang arbeiteten.

1964 wurde sie als „Krankenhaus zur Behandlung von Geisteskrankheiten, nervösen Störungen und Alkoholismus“ auf dem Gelände eines NS-Arbeitslagers gegründet. Heute ist in der einen Hälfte des Areals die Psychiatrie, in der anderen sind Wohnungen untergebracht. Historischer Ballast, Umbrüche im postsozialistischen Polen, mitten darin eine Schar alter Männer, die bisweilen in die Kamera schauen, lächeln. Was sie zu all dem sagen und denken, bleibt im Dunkeln.

Alexander Musik, ORF.at aus Berlin

Links: