Quadratur des „Apfel-runden Kreises“

Die Wunderkammern am Übergang von Renaissance und Barock waren tatsächlich wunderliche Sammlungen: Kuriositäten, Kunst und Krempel waren bunt durcheinandergewürfelt. Wer das auf die Naivität oder Verspieltheit der damaligen Sammler zurückführt, hat nur zum kleinsten Teil recht: Das Staunen war gewollt - und ohne genau dieses Staunen sähe die Welt heute anders aus.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Die „Kuddemuddel“-Kabinette in Herrscherhäusern und aus den Beständen reicher Bürger waren das Abbild jenes Wertewandels, der dem gesamten Abendland damals quasi den Boden unter den Füßen weggezogen hatte. Man hatte geglaubt, alles zu wissen, was man wissen könne, und der Rest sei göttliches Rätsel. Doch dann kam es anders: Vor allem die Naturwissenschaften machten einen Riesensatz nach vorne, und die Welt erschien zugleich geordneter und ungeordneter als je zuvor - also eine Wunderkammer.

APA/Barbara Gindl

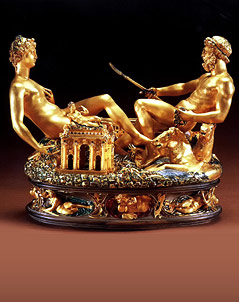

Benvenuto Cellinis „Saliera“

Das Streben nach „Erkäntnüß“

Die einzelnen Sammlungsgegenstände - von Automaten und Geräten über erlesenstes Kunsthandwerk bis zu „Einhornhörnern“ und anderen gefälschten Wunderdingen - waren dabei fast Nebensache: Es ging vielmehr um „Erkäntnüß des Apfel-runden Kreises der gantzen Welt“, wie es der europäische Universalgelehrte Johann Daniel Major - der Urvater des neuzeitlichen Museumsgedankens - formulierte. Die Wunderkammern waren damit geradezu Meditationsräume über das Wissen und das Nichtwissen.

Österreich sitzt vor allem dank dreier historischer Sammler mit komplett unterschiedlichen Charakteren auf einem Wunderkammerschatz von unvergleichlichen Ausmaßen. Sie alle sammelten so, wie sie waren: Erzherzog Ferdinand II. von Tirol (1529 bis 1595), der energische Habsburger-Wunderwuzzi vom Dienst zu seiner Zeit (Türkenfeldzüge, Ausgleich mit böhmischen Ständen, Entschuldung, Gegenreformation), sammelte systematisch und zielstrebig, unter anderem die - auch durch ihren Diebstahl im Jahr 2003 bekannte - „Saliera“ von Benvenuto Cellini.

Warum denn nicht auch Einhörner?

Ferndinands Neffe, Kaiser Rudolph II., war in Sammlung und Charakter ziemlich das Gegenteil. Der legendenumwobene Prager Kaiser häufte in kunst- und geisteswissenschaftlicher Voraussicht auf dem Hradschin die besten „Geheimtipps“ seiner Zeit an: im Kunstbereich etwa Brueghel und Arcimboldo und im wissenschaftlichen Feld etwa astronomische Darstellungen von Tycho Brahe und Johannes Kepler. Zugleich hatte Rudolph jedoch eine depressiv-wahnhafte Seite, die mit den Jahren dominieren sollte.

Public Domain

Rudolph II., Gemälde von Joseph Heintz d. Ä.

Rudolphs dunkle Seite ließ ihn nach Okkultem und Bizarrem gieren. Dabei saß er oft genug Fälschungen auf, die aus heutiger Sicht lächerlich wirken: Damals aber war die Erkenntnis gerade frisch, dass es noch Dinge wie ganze Kontinente zu entdecken gab, dass Planeten nicht vom lieben Gott durch die Gegend geschoben werden, dass Musik mehrstimmig sein darf, dass man Dinge perspektivisch darstellen kann und vieles mehr: Warum sollte es also nicht Einhörner, Rezepte zur Herstellung von Gold und den Golem geben?

Vom Gesamtkunstwerk zur nüchternen Sammlung

Den dritten Grundstock der heimischen Kunstkammer-Sammlung lieferte schließlich Erherzog Leopold Wilhelm (1614 bis 1662). Der Kirchenfürst und Feldherr hakte seine Pflichten wie ein Manager ab. Seine Sammlung war ebenso diesem Gedanken verpflichtet. Mit einem Schwerpunkt auf Gemälden, sakraler Kunst und Reliquien markiert sie zugleich die Schlussphase der gesamtkunstwerkhaften Wunderkammer - und die Entwicklung hin zur nüchternen musealen Sammlung von heute.

Archivieren, systematisieren, spezialisieren

Staunen war aus der Mode gekommen. Man musste sich mit dem Bewusstsein arrangieren, dass es noch viel mehr Unbekanntes und Unerklärliches gibt als gedacht. Skepsis und Spezialisierung waren die gewählten Mittel, um vor der Übermacht des Unbekannten nicht kapitulieren zu müssen, und die künstlerischen Sammlungen wurden zum Spiegelbild dieser Geisteshaltung. Sie wurden in Österreich unter Franz Joseph zusammengelegt, fein säuberlich nach Ressorts gegliedert und systematisiert.

Wer die Wunderkammer-Bestände sehen will, muss in Wien eine große Museumstour auf sich nehmen: beginnend etwa bei der „Federkrone Montezumas“ im Völkerkundemuseum über Meteoriten und vermeintliche Wundertier-Überbleibsel im Naturhistorischen Museum bis zu den vertstreuten wissenschaftlichen Stücken der Sammlung und schließlich den Kunstgegenständen im Kunsthistorischen Museum. Staunen kann man auch, vor allem darüber, dass die Stücke, die einst zusammengehörten, ein unhinterfragtes Dasein in thematischer Isolation fristen.

Lukas Zimmer, ORF.at

Links: