Wohnbau für die „Volksgemeinschaft“

Die „Hitlerbauten“ in Linz prägen zwar bis heute das architektonische Bild in zahlreichen Stadtteilen wie etwa am Bindermichl oder am Spallerhof - in der öffentlichen Diskussion wurde die dunkle Geschichte der Gebäude bisher aber kaum thematisiert. Eine Ausstellung im Museum Nordico widmet sich nun diesem speziellen Kapitel der Stadtgeschichte.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Kaum einer österreichische Stadt wurde schon beim „Anschluss“ an Nazi-Deutschland derart viel Aufmerksamkeit seitens des Regimes geschenkt wie Linz. Begleitet von einer beispiellosen Marketingkampagne wurden in der „Patenstadt des Führers“ die neuen politischen Leitlinien - etwa Vertreibung und Verfolgung politischer Gegner und die „Arisierung“ jüdischer Geschäfte - besonders rigoros umgesetzt.

Den „Führerstädten“ - neben Linz waren das Hamburg, München, Nürnberg und Berlin - kam eine besondere architektonische und städtebauliche Funktion zu. Sie sollten Modellcharakter haben, für alle Städte wurden Architekten mit großangelegten Umgestaltungsprogrammen beauftragt. Von den Plänen, die von einem monumental verbauten Donauufer bis zu einem neuen Bahnhof und einer Prachtstraße reichten, wurde jedoch nur ein kleiner Teil verwirklicht, etwa die Nibelungenbrücke mit den angrenzenden Brückenkopfbauten.

WAG-Archiv

Siedlungsbau am Spallerhof, 1938

Wohnbau als Folge der Industrieansiedlung

Als „nachhaltiger“, wie es im Katalog zur Nordico-Ausstellung heißt, hätten sich hingegen die Industriebauten erwiesen. Zur „Gesundung der deutschen Wirtschaft“ und im Zuge der Aufrüstung Deutschlands wurden kurz hintereinander die Reichswerke AG für Erzbergbau und Eisenhütten „Hermann Göring“, die Eisenwerke Oberdonau und weitere Betriebe angesiedelt. Die unmittelbare Folge: Die Wohnungsnot der Zwischenkriegszeit wurde durch den Zuzug von Industriearbeitern und Zwangsumsiedlungen für Fabriksneubauten zusätzlich verschärft.

Die Einwohnerzahl der Stadt stieg zwischen 1938 und 1945 von 112.000 auf rund 195.000 - gleichzeitig wurden 11.000 neue Wohnungen gebaut. Die Bauarbeiten waren eng mit der dunklen Geschichte verknüpft: Das Material dafür wurde teils im Konzentrationslager Mauthausen, aber auch in vielen Nebenlagern hergestellt, Zwangsarbeiterinnen und Kriegsgefangene wurden zum Bau der Anlagen herangezogen.

Ideale Bedingungen für gegenseitige Überwachung

Charakteristisch für die „Hitlerbauten“ sind große Grünflächen, Gemeinschaftsanlagen und prägnante, klare Baukörper. Auch die städtebaulichen Gedanken der NS-Planer lassen sich in den Anlagen gut entdecken: die „kompakte Ausführung der Wohnblocks“ in normierten Grundrissen und hellhörige Wände bilden beinahe ideale Bedingungen für gegenseitige Kontrolle und Beobachtung. Je nach Berufs- und Sozialstruktur der Bewohner in der Entstehungszeit wurden Ein- und Mehrfamilienhäuser (für Offiziere und leitende Angestellte der Rüstungsindustrie), Gartenstadtanlagen (für Angestellte) oder Wohnblöcke (für Fabriksarbeiter) errichtet.

Wer eine Wohnung zugeteilt bekam, musste zuvor nicht nur Regimetreue, sondern oft auch eine intakte Familiensituation (vor allem eine möglichst große Zahl an „erbgesundem“ Nachwuchs) sowie körperliche und geistige Gesundheit belegen können, wie Studierende der Johannes-Kepler-Universität Linz in ihrem Blog zur Ausstellung darlegen.

Nach dem Krieg wurden die teils unvollendeten Bauten fertiggestellt, während der Luftangriffe beschädigte Wohnhäuser in den ersten Nachkriegsjahren repariert. Über die „Hitlerbauten“ und ihre Geschichte wurde kaum öffentlich kritisch gesprochen - anders als über NS-Repräsentationsarchitektur wie die Brückenkopfgebäude oder die Löwen am Linzer Hauptbahnhof.

Norbert Artner

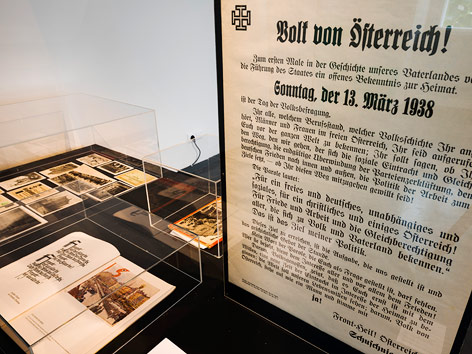

In der Ausstellung wird die Geschichte der „Hitlerbauten“ ebenso thematisiert wie die Rezeption damals und heute

Selbstverständlich „wie Coca-Cola“

Die gegenwärtigen Bewohner der Anlagen, die im Katalog zitiert werden, sehen den Bezug zur NS-Zeit mit sehr unterschiedlichen Augen. Mancher wusste lange nichts von der Geschichte der Wohnhäuser, war etwa verwundert, von der Errichtung durch Zwangsarbeiter zu erfahren, für andere ist es nichts, worüber man im Alltag nachdenkt. „Das Wort ‚Hitlerbau‘ – für mich ist das wie ‚Coca-Cola‘, weißt du“, erklärt ein Bewohner.

Die Selbstverständlichkeit, mit der viele Linzer die Wohnsiedlungen als „Hitlerbauten“ bezeichnen, löse bei ihr als auswärtiger Beobachterin Staunen aus, so Kuratorin Sylvia Necker im Katalog. Die Ausstellung will nun eine intensivere Auseinandersetzung mit dem zwar nicht verschwiegenen, dennoch aber selten diskutierten Teil der Stadtgeschichte anstoßen, „die etwa jeden achten Linzer betrifft“.

Ausstellungshinweis

„Hitlerbauten in Linz - Wohnsiedlungen zwischen Alltag und Geschichte“, bis 20. Jänner 2013, Nordico Museum der Stadt Linz, dienstags bis sonntags 10.00 bis 18.00 Uhr, donnerstags 10.00 bis 21.00 Uhr. Zur Ausstellung ist ein Katalog (240 Seiten, 24 Euro) erschienen.

Von der „Idee“ für die „Volksgemeinschaft“

Das Konzept der Schau orientiert sich dabei an zehn Leitthemen, unter anderem den Entstehungsbedingungen der bis heute stadtbildprägenden Siedlungen in der NS-Zeit und der „Idee“ der Bauten, etwa familien- und sozialpolitische Vorgaben für die „Volksgemeinschaft“ in Linz.

Die Ausstellung zeigt die 70-jährige Geschichte der Häuser und wirft einen Blick auf den Umgang mit dem baulichen Erbe aus der NS-Zeit sowie darauf, wie dieses in den Alltag der Linzer eingeflossen ist.

Links: