Logistisches „Wunderwerk“

Der nun erneut geflohene Joaquin Guzman, genannt „El Chapo“, war der Boss des Sinaloa-Kartells, des mächtigsten Drogensyndikats des Landes. Die Ausmaße von Guzmans Imperium sind schwer einzuschätzen. Die US-Zeitschrift „Forbes“ bezifferte im Jahr 2009 allein sein Privatvermögen auf eine Milliarde Dollar.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Das US-Justizministerium schätzt die Profite von kolumbianischen und mexikanischen Kartellen allein in den USA auf 18 bis 39 Milliarden Dollar. Selbst wenn man weit konservativere Schätzungen heranzieht, sind die Umsätze enorm. Der Thinktank RAND Corporation geht von 6,6 Milliarden Dollar aus, die mexikanische Drogenringe in den USA verdienen. Der Marktanteil von Sinaloa liegt bei 40 bis 60 Prozent - damit bleiben rund drei Milliarden Dollar Umsatz pro Jahr, so ein Bericht des „New York Times Magazine“ Mitte 2012.

150.000 „Beschäftigte“?

Die Gewinnmargen sind riesig: Das Kartell kauft einen Kilo Kokain in Kolumbien oder Peru für rund 2.000 Dollar. Nach Mexiko gebracht ist es bereits 10.000 Dollar wert, in den USA zahlen Großhändler dafür 30.000 Dollar. In Grammdosis im Straßenhandel schließlich werden dafür mehr als 100.000 Dollar eingenommen. Und das gilt nur für Kokain. Andere Drogen sind teilweise noch einträglicher.

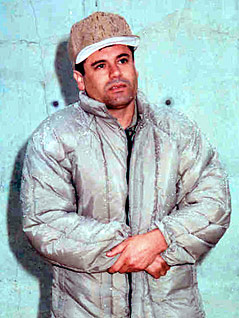

Reuters/Procuraduria General de la Republica

Fahndungsbild von Guzman: Es existieren bis zu seiner Festnahme nur wenige Fotos des Drogenbosses

Wie viele Menschen das Kartell beschäftigt, ist völlig unklar. Autor Malcolm Beith spricht laut „New York Times Magazine“ von 150.000 Menschen, die für Guzman arbeiten. Andere sprechen von nur 150, alle anderen seien quasi Subunternehmer. Sie arbeiten für das Kartell, aber außerhalb davon, meint der mexikanische Politikwissenschaftler Eduardo Guerrero

Logistische „Meisterleistung“

Als Bub habe Guzman Orangen verkauft, wird berichtet - viel ist über seine Jugend nicht bekannt. Sogar das Geburtsjahr wird einmal mit 1955 und einmal mit 1957 angegeben. Gerade drei Jahre lang hat Guzman die Schule besucht - und trotzdem stand er einem logistischen Netzwerk vor, das keinen Vergleich mit dem Onlinehändler Amazon zu scheuen brauche, schreibt das „New York Times Magazine“ - vor allem wenn man bedenkt, dass sowohl das Produkt als auch die Profite im Geheimen bewegt werden müssen.

Mexikaner machten sich „selbstständig“

In den 80er Jahren gelangte er ins Guadalajara-Kartell, geführt von dem ehemaligen Polizisten Miguel Angel Felix Gallardo alias „El Padrino“. Mexiko galt zunächst nur als Handelsroute der kolumbianische Drogenhändler Richtung USA. Und es war unter anderem Guzman, der das Schmuggeln der Drogen mit Flugzeugen perfektionierte.

Als den Kolumbianern der Schmuggelweg über die Karibik immer schwieriger wurde, begannen sie die Mexikaner mit Drogen statt mit Geld zu entlohnen - und diese machten sich „selbstständig“. 1989 wurde „El Padrinio“ verhaftet - sein Reich zerfiel. Es war die Geburtsstunde der zersplitterten und verfeindeten Kartelle und der Beginn der blutigen Auseinandersetzungen.

Innovative Transportwege

Schon 1990 schmuggelte „El Chapos“ Organisation pro Monat drei Tonnen Kokain in die USA. Der Drogenboss verdankte seinen Aufstieg vor allem dem ausgeklügelten System an Transportwegen: Kokain wurde in Kleinflugzeugen, an Bord von Linienflügen und sogar mit einer eigenen Boeing 747 nach Mexiko geschmuggelt. Containerschiffe und Fischerboot wurden ebenso genutzt. Sogar eigene U-Boote wurden konstruiert.

AP/Miguel Tovar

Mexikos Militär beim Aufgreifen eines Schmuggler-U-Boots

Für den Schmuggel in die USA setzt das Kartell dagegen einerseits auf einen weit verzweigten Transport von kleineren Mengen, um das Risiko zu minimieren, andererseits hatte Guzman eine noch einträglichere Idee: Er ließ Tunnel unter der Grenze graben. Über 100 davon wurden seit Anfang der 90er Jahre entdeckt, einige waren sogar klimatisiert. Mindestens genauso raffiniert muss das Kartell aber auch vorgehen, um das Geld zurück nach Mexiko zu schmuggeln.

Katapult gegen Hightech-Zaun

Das Kartell hat ein breiter gefächertes „Portfolio“ als Kokain: Marihuana bedarf weiter weniger Aufwandes bei der Verarbeitung und es lässt sich auch in Mexiko anbauen. Allerdings hat es einen Nachteil: Es riecht eindeutig, der Schmuggel muss anders bewerkstelligt werden. Im Grenzfluss Colorado River wurde etwa mit Sandsäcken eine Brücke errichtet. Als die US-Behörden an der Grenze von Arizona einen Hightech-Zaun aufstellten, schossen die Drogenschmuggler die Ware per Katapult auf die andere Seite. In den Straßenverkauf in den USA stieg das Kartell nie ein: Mit den Profiten wäre auch das Risiko gestiegen, man beließ es bei der Belieferung von „Großhändlern“.

„Crystal Meth“ als Goldgrube

Auch mit Heroin machte man gute Geschäfte, doch in den 90er Jahren kam eine ganz andere Droge in Mode: Methamphetamin („Crystal Meth“), hochgradig süchtig machend und billig zu produzieren. Es war einer von Guzmans Unterbossen, Ignacio „Nacho“ Coronel, der den Markt schnell erkannte, als die US-Behörden durch neue Bestimmungen die Herstellung in den USA erschwerten. Das Kartell verschenkte zunächst Meth als Bonus bei anderen Drogenlieferungen.

Als der Absatzmarkt geschaffen war, stieg man groß in die Produktion ein. „Nacho“ wurde zum „King of Crystal“ und vielleicht auch für Guzman zu mächtig: Im Juli 2010 wurde er in seinem Haus in Guadalajara vom Militär erschossen, als er sich seiner Verhaftung widersetzte. Laut einem Bericht des „New Yorker“ wurde spekuliert, dass Guzman hinter der Sache steckte. Er habe das Militär bestochen oder auf den Partner gehetzt - und das, obwohl seine vierte Ehefrau die Nichte Coronels ist. Dabei gilt Heiratspolitik eigentlich als Mittel, um Kämpfe der Drogenkartelle untereinander einzudämmen.

Geschäfte in Haft weitergeführt

1993 wurde Guzman doch geschnappt. Wenige Tage zuvor war der Kardinal Juan Jesus Posadas Ocampo unter mysteriösen Umständen erschossen worden, die Behörden waren zum Handeln gezwungen. Guzman sagte aus, er sei das eigentliche Ziel des Anschlags gewesen, und der Geistliche sei von einem anderen Kartell irrtümlich getötet worden - und kam damit durch.

So wurde er nur wegen Waffenbesitzes und Drogenhandels zu 20 Jahren Haft verurteilt. Im Gefängnis residierte er dank Bestechungen wie in einem Hotel - und führte weiter seine Geschäfte. 2001 floh er mit einem Wäschetransporter aus dem Gefängnis. Später wurde geschätzt, dass er mehr als drei Millionen Dollar für die Flucht verwendet hatte: Fast 80 Beamte sollen geschmiert worden sein.

Bestechung und Gewalt

Generell läuft die Macht des Kartells nur durch Bestechungen. Niemand wagt zu spekulieren, wie viel Prozent von Polizei und Militär auf der Gehaltsliste der Kriminellen stehen. Eine Milliarde Dollar sollen die Kartelle jährlich nur für die Bestechung der Polizisten ausgeben. Auch normale Bürger bekommen Geld dafür, dass sie für die Kriminellen interessante Beobachtungen melden. 2008 wurde bekannt, dass Noe Ramirez Mandujano, der oberster Beamte im Kampf gegen die Drogenkartelle, 450.000 Dollar bekam - pro Monat.

Fast 80.000 Menschen starben seit 2006 in Mexikos Drogenkrieg, Zehntausende Soldaten warfen ihren Job hin. Für die Kartelle ist Gewalt die einzige Lösungsmöglichkeit für Konflikte, sagte UNO-Experte Antonio Mazzitelli dem „New York Times Magazine“. Schließlich können sie einander nicht klagen. Weit verbreitet sei auch, den Behörden Hinweise über die Machenschaften der jeweils anderen Kartelle zu geben und damit Polizei und Militär für die eigenen Zwecke zu instrumentalisieren.

Söldnertruppe als größte Gefahr

Das Kartell Los Zetas hob die Gewalt allerdings auf eine neue Stufe. Mitglieder einer ehemaligen Spezialeinheit des Militärs wurden ursprünglich als Söldnertruppe des Golfkartells engagiert, machten sich aber alsbald selbstständig. Sie gelten als brutalste Organisation der Branche, die ihre Opfer quasi als Trophäen sichtbar hinterlassen. Experten halten sie für die eigentliche Gefahr für das Sinaloa-Kartell.

Links: