Erste Lichtfeldkamera für Konsumenten

Das US-Unternehmen Lytro hat die erste Lichtfeldkamera für Konsumenten vorgestellt. Das Gerät ist Anfang 2012 auf den Markt gekommen. Es ermöglicht es dem Nutzer, die Schärfeebene in seinen Fotos nachträglich in der Kamera oder am Computer festzulegen.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Eine der heikelsten Aufgaben beim Fotografieren war schon immer das Scharfstellen. Egal ob es manuell oder mit Unterstützung durch ausgefeilte Autofokussysteme ausgeführt wurde, ein Restrisiko, dass der gewünschte Bildteil nicht im Schärfebereich der gewählten Einstellungen lag, blieb immer.

Forschergruppen an US-Eliteuniversitäten wie dem Massachusetts Institute of Technology (MIT) oder Stanford sowie Unternehmen wie Adobe haben sich daher im Lauf der letzten zwei Jahrzehnte verstärkt damit beschäftigt, plenoptische Kameras und die dazugehörigen Computerprogramme zu entwickeln. Diese Geräte werden auch Lichtfeldkameras genannt, da sie nicht nur eine bestimmte Schärfeebene erfassen können, sondern den ganzen anvisierten Raum.

Lytro

Schlichtes Design, fest eingebauter Akku: Die erste Lytro-Digicam

Hardware geschrumpft

Welcher Teil des Bildes am Ende scharf dargestellt werden soll, entscheidet der Fotograf erst nach der Aufnahme am Bildschirm der Kamera oder mit Hilfe einer Spezialsoftware am Computer. Während in den Anfängen der Lichtfeldkameraforschung noch komplexe Forschungsanordnungen und Supercomputer zur Erzeugung solcher Bilder nötig waren, ist es nun gelungen, Hard- und Software so weit zu schrumpfen und zu optimieren, dass die Technik auch für Endverbraucher erschwinglich ist.

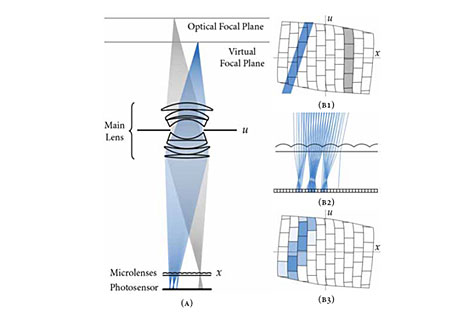

Das Konzept der jüngst vorgestellten Lytro-Kamera geht auf die 2006 eingereichte Dissertation des Unternehmensgründers Ren Ng zurück. Betrachtet man die darin beschriebene Hardware, so unterscheidet sich diese kaum von einer handelsüblichen Digicam. Die zentralen Innovationen liegen in der Software sowie in der Anordnung der Mikrolinsen, einem Gitter winziger „Lupen“, die in einer Schicht über dem eigentlichen bildgebenden Sensor liegen. Bei herkömmlichen Kameras liegt über jedem Pixel eine eigene Mikrolinse, sie dienen dazu, die Lichtausbeute zu erhöhen und somit rauscharme Nachtaufnahmen zu ermöglichen.

Ren Ng, Lytro

Schema aus der Dissertation von Ren Ng: Mikrolinsen zerlegen das Bild (B2)

Scharfstellen unnötig

In der Lytro-Kamera „bedient“ eine Mikrolinse jedoch mehrere Pixel, das einfallende Licht wird geteilt und mit mehreren Einfallswinkeln erfasst. Dadurch wird es möglich, räumliche Informationen über das erfasste Motiv auf dem zweidimensionalen Sensorenfeld zu speichern und die Eigenschaften der gespeicherten Bildinformationen in der dazugehörigen Software nach Wunsch zurückzurechnen und zu manipulieren. Lytro-Schöpfer Ren Ng betont, dass die Kamera auch sehr schnell auf die Eingaben des Nutzers reagiert, weil er sie ja nicht scharfstellen muss. Auch die Herstellung von 3-D-Bildern ohne Zuhilfenahme eines zweiten Kameramoduls wird mit der Lichtfelderfassung einfach möglich. Lytro hat bereits angekündigt, eine entsprechende Software im Lauf des kommenden Jahres anbieten zu wollen.

Da in der Lytro-Kamera mehrere Pixel benötigt werden, um einen Bildpunkt zu speichern, ist die Auflösung des Geräts geringer als bei einer herkömmlichen Digicam, die denselben Sensor verwenden würde. In Zeiten, in denen schon Sensoren im APS-C-Format 25 Megapixel Auflösung bieten, ist das aber zu verschmerzen. In den Unterlagen zur ersten Lytro-Kamera gibt das Unternehmen die Auflösung nicht in Megapixel, sondern in „Megarays“ an: Elf Millionen Lichtstrahlen und deren Metadaten werden demnach erfasst, wenn der Lytro-Nutzer den Auslöser betätigt.

Simple Hardware

Recht viel mehr als der Druck auf den Auslöser bleibt dem User der Lytro-Kamera auch nicht zu tun. Er kann die Brennweite des eingebauten Achtfach-Zoomobjektivs (35-280mm Kleinbild-Äquivalent, Lichtstärke durchgängig 1:2,0) einstellen und über das eingebaute Touchscreen-Display die Schärfeebene festlegen. Die Tiefe des Schärfebereichs lässt sich in den von Lytro im Netz präsentierten Beispielbildern übrigens nicht verändern.

Lytro verkauft seine erste Kamera in zwei Versionen, die sich durch die Größe des eingebauten Speichers unterscheiden. Die Version mit acht Gigabyte kann 350 Bilder speichern und kostet 399 US-Dollar (289 Euro), die größere Variante mit 16 Gigabyte schlägt mit 499 Dollar (362 Euro) zu Buche. Einen Schacht für Speicherkarten hat das Gerät nicht. Die Kamera lässt sich über ein gängiges Micro-USB-Kabel mit einem Computer verbinden, auch der nicht vom Nutzer austauschbare Akku wird via USB-Kabel aufgeladen.

Hohe Nutzerbindung

Die Bilddaten inklusive Lichtfeldinformationen können auf dem Computer nachbearbeitet werden. Möchte er seine Fotos im Web zeigen und seinem Publikum die Flexibilität bei der Fokuswahl bieten, muss der Nutzer sie auf die Website von Lytro hinaufladen, wo sie sich über die Onlineversion der „Light Field Engine“ des Unternehmens verändern lassen. Diese Bilder lassen sich bei Erhaltung sämtlicher Funktionen auch in Facebook-Accounts zeigen. Da die „Light Field Engine“ proprietär ist, zur Darstellung auf Adobe Flash zurückgreift und nur auf der Lytro-Website angeboten wird, bleibt der User an das Unternehmen gebunden.

In ihrer derzeitigen Form - das Gehäuse erinnert an ein Kaleidoskop für Kinder - wird die Kamera als Partygag für Besserverdiener vermarktet. Das von Ren Ng bei der Präsentation ausgegebene Motto „Erst Foto knipsen, dann denken“ dürfte erfahrene Fotografen, die ihr Leben lang hart an ihrer Wahrnehmungsfähigkeit und Geistesgegenwart gearbeitet haben, kaum ansprechen.

Vom Partygag zum Profigerät

Dass die Lytro-Technologie aber auch professionelle Anwendungen finden kann, ist jedoch durchaus vorstellbar, schließlich erhöht die Technologie der Lichtfelderfassung die Wahrscheinlichkeit darauf, dass das fertige Bild so gelingt, wie der Fotograf es sich vorgestellt hat - und diese Annäherung der erfassten Informationen an ein Ideal ist in vielen Bereichen der Fotografie der Grund für den Einsatz von Automation. Ng schreibt in seiner Dissertation, dass mit der Kombination aus geschicktem Mikrolinsen-Layout und Raytracing-Software auch Effekte wie bei Verwendung teurer Tilt/Shift-Objektive oder Fachkameras möglich seien.

Bezogen auf die Geschichte der Fotografie stellt die Lytro-Technik einen weiteren Schritt hin zu mehr Kontrolle des Fotografen über sein Sujet dar. Sie nimmt in einem Schritt gewissermaßen ein größeres Stück Realität auf als ein herkömmliches Kamerasystem. Während ein Video den Zeitablauf erfasst, geht das Lichtfeldbild in die Tiefe des Raums. Es ist kein fertiges Foto, sondern - ähnlich wie RAW-Dateien aus besseren Digicams -, eine Materialsammlung, aus der immer neue Bilder konstruiert werden können. Die fotografische Geste verändert sich damit entschieden. Das Gewicht in der Arbeit an der Bildgestaltung verlagert sich weiter von Henri Cartier-Bressons „entscheidendem Augenblick“ hin zum Umgang mit dem Computer.

Günter Hack, ORF.at

Links: