Militär und Datenübertragung

Die historische Entwicklung der Mediensysteme und deren Einsatz in Diensten des Militärs sind im Mittelpunkt der Arbeit Friedrich Kittlers gestanden. Die unablässigen Kämpfe um die Informationsfreiheit im Netz sah der deutsche Literaturwissenschaftler deshalb klar voraus. Am 18. Oktober verstarb er im Alter von 68 Jahren in Berlin.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Zu Beginn eine Rückblende: 1999 fand im Berliner Haus der Kulturen der Welt die Konferenz „Wizards of OS“ statt. Es ging darum, wie freie Software die Welt verändern würde, die New Economy hatte ihren harten Absturz noch vor sich, das schnell wachsende freie Betriebssystem Linux schien erstmals das Quasimonopol von Microsoft ernsthaft gefährden zu können. Redner wie Richard Stallman, der Erfinder der freien Software, oder der indische Softwarespezialist Rishab Aiyer Ghosh beschworen den Traum von der freien Software als unerschöpflichem Gemeingut, das die traditionellen Grundsätze der Ökonomie erschüttern würde.

Dann betrat Friedrich Kittler die Bühne, setzte sich, las seinen Vortrag vom Blatt ab, im Stakkato, selten nur hob er den Kopf, um ins Publikum zu blicken. Wo vorher bunte Linux-Pinguine tanzten, wurde nun der schwere feldgraue Vorhang der Geschichte aufgezogen. Der 1943 im sächsischen Rochlitz geborene Medienwissenschaftler warnte sein Publikum eindringlich davor, dass das Konzept des „geistigen Eigentums“ das kleine Potenzial an Freiheit, das in der Computertechnik steckt, in sein Gegenteil verkehren könnte.

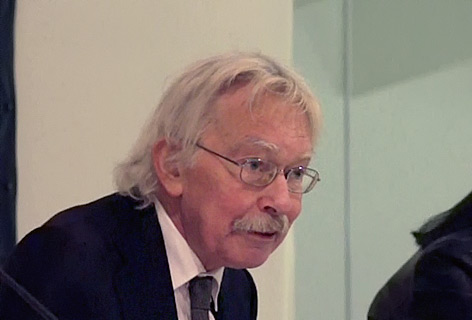

ORF.at/Günter Hack

Kittler bei seinem letzten Auftritt in Wien im MuseumsQuartier, Jänner 2011

Freier Code und freie Wissenschaft

Kittler sagte, dass mit der „Freiheit von Quellcode auch die Freiheit der Wissenschaft steht und fällt“. Er forderte sein Publikum dazu auf, selbst zu programmieren, anstatt sich programmieren zu lassen. Damals waren Kittlers Einsichten noch Angelegenheit einer kleinen Gruppe von Wissenschaftlern und Technikern.

Medientechnik und Menschen waren für Kittler zu Aufschreibesystemen verbunden. Für ihn war es nicht egal, ob Friedrich Nietzsche eine Füllfeder oder eine Schreibmaschine benutzte, um seine Gedanken zu Papier zu bringen, die Geräte schrieben immer mit. Er verdichtete die Produktion von Texten, Bildern und Rundfunkprogrammen zum Kampf mit der Maschine unter den Bedingungen des Kriegs. 1985 schrieb Kittler im Vorwort seines Werks „Grammophon, Film, Typewriter“, dass „die wahren Kriege nicht um Leute oder Vaterländer gehen, sondern Kriege zwischen verschiedenen Medien, Nachrichtentechniken, Datenströmen sind“.

„Missbrauch von Heeresgerät“

Verkürzt könnte man sagen, dass der Krieg für Kittler der Vater aller Medien war. Er erinnerte daran, dass die vom deutschen Rundfunkpionier Hans Bredow im Ersten Weltkrieg durchgeführten Radioexperimente von dessen Vorgesetzten als „Missbrauch von Heeresgerät“ bezeichnet wurden.

Der dunkle Kanonendonner in seinen Texten schreckte viele Leser ab. Dass die von ihm beschworenen Kämpfe um die Herrschaft über den Code wie etwa jener zwischen den Erfindern der deutschen Verschlüsselungsmaschine Enigma und dem britischen Mathematiker Alan Turing sich heute sowohl im zivilen als auch im geheimdienstlichen Bereich verschärft fortgesetzt haben, wird sich nicht bestreiten lassen.

Primat der Maschine

Dass die von Kittler in seinem „Wizards of OS“-Vortrag geäußerte Befürchtung, die digitalen Mediensysteme könnten althergebrachte Rollen und Beziehungen in ihr Gegenteil kippen lassen, auch nicht weit hergeholt war, zeigen die jüngsten Forderungen von Verlegern, die eigentlich mit der Verbreitung von Informationen befasst sein sollten, nach Filtern und Sperren im Internet.

Kittler, seit 1993 Inhaber des Lehrstuhls für Ästhetik & Geschichte der Medien der Berliner Humboldt-Universität, ließ durchblicken, dass die Maschinerien im Laufe der Zeit gegenüber den Menschen die Oberhand gewonnen haben. In der deutschen literaturverarbeitenden Industrie, die immer noch gern ihren Geniekult pflegt und diesen auch mit Vorliebe im Kampf um das geistige Eigentum im Netz gegen die Informationsfreiheit in Stellung bringt, machte er sich schon zu Lebzeiten nicht nur Freunde.

Rückzug ins Geheimnis

Dafür suchte Kittler die Nähe der Techniker, nicht nur auf Konferenzen wie der „Wizards of OS“. So brachte er 2000 eine Auswahl der Schriften des US-amerikanischen IT-Pioniers Claude Shannon auf Deutsch mit heraus. Die historischen Bedingungen und die Medientechnik sah Kittler in einer engen kybernetischen Feedbackschleife gefangen.

Es wundert nicht, dass Kittler die Romane Thomas Pynchons liebte, auch sie von Codes und Anspielungen auf Militärtechnik und Geheimdienstaktivitäten durchdrungen, geschrieben von einem Mann, der sich schließlich ganz hinter den Text in die Anonymität zurückgezogen hat, um von dort aus umso kraftvollere Wirkung zu entfalten, vom Anfang der Parabel bis zu deren Ende.

Günter Hack, ORF.at

Links: