Die Rückkehr ins taktile Leben

Dass er zum Katholizismus konvertierte, wurde und wird gegen den kanadischen Medientheoretiker Herbert Marshall McLuhan, der am 21. Juli 100 Jahre alt geworden wäre, immer wieder ins Treffen geführt. Doch seine Medientheorie ist eng mit einer Religion verzahnt, die die Wandlung als Kern ihres Ritus hat. Dass wir auf Gadgets mit leuchtenden Displays lesen und Nachrichten schreiben, hätte für McLuhan auch viel mit mittelalterlichen Weltauffassungen zu tun.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Es ist die Zahl Drei, die in Denken und Spleens von McLuhan eine entscheidende Rolle spielte. Ausgerechnet während seiner Auslandsjahre im anglikanischen England, an der Universität Cambridge, entwickelte McLuhan seinen Hang zum Katholizismus und seine Vorliebe zu einem Denkverfahren, in denen der Dreischritt eine entscheidende Rolle spielte.

Da ist die Trinität, die Einheit von Gottvater, Gott Sohn und Heiligem Geist - mit McLuhan könnte man sagen, die „extension of man“ hin zum Geistigen bzw. zu der vom katholischen, von McLuhan bewunderten Theologen Teilhard de Chardin beschriebenen Noosphäre, dem Zusammenwachsen der Menschheit zu einem Geist. Und da ist auch die für das mittelalterliche Denken so wichtige Disziplin des Triviums, jenes Erkenntnisverfahrens aus Grammatik, Logik und Rhetorik, dem McLuhan seine eher weniger bekannte Doktorarbeit widmete.

Corbis/Bettmann

„Ich wurde durch das Studium der Renaissance zum Katholiken.“

Mediale Übergänge

Für McLuhan musste ein guter Katholik fleißig beten und auch zur Kommunion gehen. Das hatte Auswirkungen auf seine Medientheorie. „Wenn“, so schreibt Philip Marchand in seiner Lebensbeschreibung McLuhans, „in der Wandlung Brot und Wein zu Leib und Blut Christi wurden, kam das einer Überwindung des Materialismus und Gnostizismus gleich, weil dadurch die Trennung von natürlicher und übernatürlicher Welt aufgehoben wurde.“

McLuhan selbst beschrieb in einem Gespräch mit dem Geistlichen Pierre Babin die Verbindung zwischen persönlicher Erweckung und historischer Erkenntnis: „Ich wurde durch das Studium der Renaissance zum Katholiken (...). Mir wurde klar, dass die Kirche zu dieser Zeit durch diesen verrückten technischen Unfall der Druckpresse aufgelöst und zerstört wurde. (...) Die ganze mittelalterliche Kultur war oral. Man las sich alles laut vor. Luther und die ersten Protestanten waren Schulmeister: Sie trugen die scholastische Disputation in die neue visuelle Kultur. Sie waren immer noch Vertreter dieser oralen Kultur, aber sie nutzten die neue Drucktechnik, um ihre Unterschiede zu Rom herauszustreichen und sich auch voneinander abzugrenzen.“

Die Gutenberg-Galaxie und ihr Ende

Den Übergang von einer oralen zu einer visuellen Kultur beschrieb McLuhan in „The Gutenberg Galaxy“ (1962), jenem Werk, das ihn auch außerhalb des anglo-amerikanischen Raums bekanntmachte. McLuhans Interesse galt den durch neue Techniken ausgelösten Änderungen in unseren Wahrnehmungsprozessen und letztlich den Transformationen unserer sozialen und politischen Organisation.

Dabei scheint McLuhan selbst wie ein Renaissance-Denker zu verfahren: Er nahm Schlüsselkonzepte anderer Theoretiker, beispielsweise Eric Havelock und William Ivins, und erprobte sie auf einem Feld weiter kultureller Prozesse und Gewohnheiten: Die Kultur der Druckpresse habe unsere Wahrnehmung vereinheitlicht und die orale und auditive Kultur in den Hintergrund gedrängt. Statt Vereinzelung sei nun Vereinheitlichung und damit Zugehörigkeit, etwa zu einer Sprache und einer Kultur, ein Thema. Nationalismus ist für McLuhan ein Effekt der Druckpresse, ebenso der Individualismus, die Demokratisierung und die Segmentierung von Arbeitsprozessen.

Unter Druck gerät diese Wahrnehmungs- und Sozialordnung erst durch das elektronische Zeitalter, das für McLuhan nach der Dominanz des Visuellen wieder das Oral-Auditive ins Spiel bringe, wenn auch unter neuen Vorzeichen. Individualismus und Fragmentierung werden durch eine kollektive Identität, allerdings mit einer „stark tribalen“ Ausprägung, ersetzt. McLuhan wählte für diesen Prozess eine folgenreiche Metapher: die des „Global Village“.

Die Ausweitung der Sinne

Doch interessiert blieb der Katholik McLuhan vor allem daran, welche Auswirkung das elektronische Zeitalter (im Original heißt es bei ihm „Electric Age“) auf unsere Wahrnehmung und die Ausweitung der Sinne hat. „Understanding Media“ war zwei Jahre nach „The Gutenberg Galaxy“ das Fortsetzungswerk in dieser Medienkulturgeschichte, und es wird auch einen folgenschweren Satz enthalten: dass das Medium die „Message“ sei.

Bis in die digitale Gegenwart wird gegen diese Ansicht McLuhans mit Mantras wie „The content is king“ und „Ein Content, viele Ausspielplattformen“ opponiert. Dabei wollte McLuhan die Aufmerksamkeit auf die Effekte von Medien lenken. Eine Glühbirne war für ihn etwa ein Medium „ohne jeden Inhalt“: „Doch sie schafft eine Umgebung durch ihre blanke Existenz.“ Sie sei ein Medium, das einen sozialen Effekt habe, etwa, indem sie in der Nacht Räume erschließe, die sonst im Dunkel verschwimmen würden.

Das saftige Stück Fleisch des Einbrechers

Medien sind für McLuhan mit dem saftigen Stück Fleisch zu vergleichen, das ein Einbrecher mit sich führt, um den Wachhund abzulenken. Sprich: Medien verschleiern geschickt ihre eigene Natur und ihre Wirkungsweise. Und genau diese wollte McLuhan freilegen. „Kein Medium“, so McLuhan, „hat Sinn und Sein aus sich heraus, sondern nur durch Wechselwirkungen mit anderen Medien.“ Substanziellen Content gibt es in dieser Medienauffassung nicht. Es gibt immer nur Effekte von Medien innerhalb von Medien.

„Es gibt keine TV-Stars“

„Das Fernsehen kennt nur TV-Persönlichkeiten, keine TV-Stars. TV-Stars sind zu ‚heiß‘ für das Fernsehen. Hätte es Fernsehen gegeben, und wäre Hitler nur im Fernsehen aufgetreten, er wäre in einem Monat erledigt gewesen.“

McLuhan 1977 in einem CBC-Interview mit Peter Gzowski

Überhaupt stellt McLuhans Definition dominanter Medienformen eine Herausforderung an schnelles Verstehen dar. Begriffe wie das „Globale Dorf“ sind auf einer Stehparty, die sich über den Sinn und Unsinn von Facebook unterhält, schnell eingestreut. Warum aber ist Fernsehen bei McLuhan ein „taktiles Medium“ - und warum markiert der Buchdruck das visuelle Zeitalter und eben nicht das Fernsehen mit seiner dominanten Bilderflut?

„Kaltes Medium“ Fernsehen

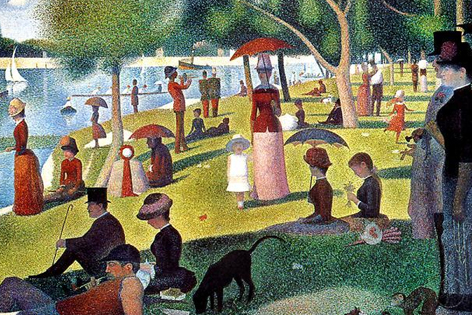

Die Antwort darauf liegt in der Funktionsweise von Medien, die McLuhan interessiert, und in den Prozessen, die sie in uns auslösen. Das Fernsehen ist für McLuhan ein „kaltes Medium“ , weil es vom Betrachter enorme Ergänzungsleistungen erfordere. Das Fernsehbild sei „visuell gesehen datenarm“. Es sei ja nicht wie eine Fotografie eine Einzelaufnahme. Vielmehr sei es ein Mosaik, das starke Ergänzungsleistungen des Betrachters erfordere - dieser gestalte es in seiner Wahrnehmung um, so, als würde er ein Bild des Impressionisten Georges Seurat entschlüsseln.

Art Institute of Chicago

Das Fernsehbild entschlüsselt der Zuseher wie ein Bild von Georges Seurat: Er muss ein Mosaik an Bildpunkten im Kopf zusammensetzen.

Für McLuhan wird der Zuseher beim Fernsehen selbst zum Bildschirm: Er werde mit, wie er schreibt, „Lichtimpulsen beschossen“. Als „attac of the light cavallery“ bringt McLuhan die Leistung des Fernsehens mit Joyce doppeldeutig auf den Punkt. Entscheidend bei der Auseinandersetzung mit dem Fernsehen sei die Frage des Durchlichts („light through“). Auflicht, etwa im Kino eingesetzt, ermögliche eine Abbildwirkung. Durchlicht rücke das Dargestellte in den Bereich des „Bildsymbols“. Insofern gibt es bei McLuhan auch kein „verbessertes Fernsehen“ - denn das wäre, wie er schreibt, „kein Fernsehen mehr“.

„Keine Angst vor der Taktilität“

Displays in Verbindung mit Durchlicht bringen uns bei McLuhan auf mehreren Ebenen zurück in die Kultur des Mittelalters. Die orale Manuskriptkultur des Mittelalters, schrieb er in „The Gutenberg Galaxy“, habe „keine Angst vor der Taktilität gekannt“. Man habe nicht auf Texte geschaut, sondern der Geist durch den Text auf uns. „Gesegnet seien die Augen, die den Heiligen Geist durch den Schleier der Buchstaben sehen“, zitierte McLuhan Beryl Smaleys große Studie über die Bibelinterpretationen des Mittelalters.

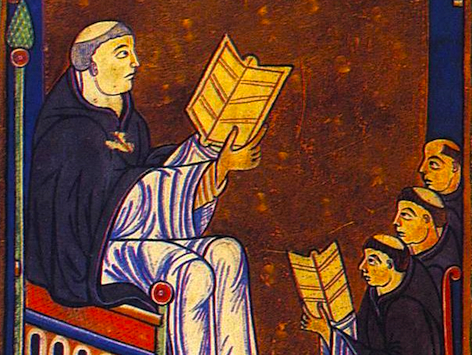

Commons

Der heilige Hugo von Sankt Viktor mit dem Vorläufer eines Tablet-PC. Für ihn leuchtete der Text auch ohne Batterie.

Bei Hugo von Sankt Viktor im 12. Jahrhundert ist vom leuchtenden Text die Rede. Und McLuhan ergänzte: „Ein Mensch aus dem Mittelalter würde annehmen, dass die Wirklichkeit auf uns schaut und dass wir durch Kontemplation im göttlichen Licht eher badeten, anstatt darauf zu schauen.“ Das Visuelle stehe im Manuskriptzeitalter ganz nahe am Audio-Taktilen - und der Raum habe gerade keine visuelle Dimension wie im Gutenberg-Zeitalter danach.

MIT Press

„Understanding Me“: Der bei MIT Press erschienene Band mit Interviews von Marshall McLuhan bietet den vielleicht direktesten Schlüssel zum Verständnis seines Werkes. Auf Deutsch bringt der Reader „Absolute Marshall McLuhan“, erschienen bei Orange Press, einen guten Einstieg zu McLuhan.

Die Orte des Wissens

Dass der Mensch in der Gegenwart gerade auf Handys und Tablet-PCs die Taktilität der Sinne zu einer physischen Tätigkeit überführt, mag zusätzlich ein Beleg für McLuhans Annahme zum elektronischen Zeitalter sein: „Mit dem Aufkommen der Elektrotechnik schuf der Mensch ein naturgetreues Modell seines Zentralnervensystems, das er erweiterte und nach außen verlegte.“

Die „Extension of man“ im „Globalen Dorf“, sie mag nicht nur den Tribalismus wiederbringen und Schreibverfahren in Social Networks, die letztlich die mündliche Sprache imitieren. McLuhan brauchte kein Facebook, um das zu wissen - für ihn war etwa die Rock-Musik ein Seismograph dafür, wie sehr das Orale das Literale im „Electric Age“ verdrängt habe.

Und dennoch: Würde McLuhan auf einen PC-Bildschirm schauen, würde er möglicherweise nicht nur über das Verhältnis von Texten und Hintergrundbeleuchtung nachdenken. Er würde vielleicht auch das Bookmark entdecken und uns daran erinnern, dass wir mit der Topik lange vor der Gutenberg-Revolution eine Denkform kannten, die unser Wissen an bestimmten Orten ablegte und diese von dort zugänglich machte.

Gerald Heidegger, ORF.at

Links: