„Weggezuckte Unruhe“

Moderne heißt Medienkonkurrenz. Und das 20. Jahrhundert entschlüsseln bedeutet nicht zuletzt, den Kampf, den verschiedene Medien um die Vorherrschaft geführt haben, ins Auge zu fassen. Radio, Film und Fernsehen haben die Macht der Texte unterlaufen. Und dennoch: Wenn in der Gegenwart das Fernsehen mit neuen Nutzungsgewohnheiten konfrontiert wird, kommen totgeglaubte Medien wieder ins Spiel. Dass der Kampf ums Leitmedium nicht zuletzt auch ein Spiel mit dem Status ist, verdeutlicht ein neuer Forschungsband.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Wer Thomas Mann auf den Zauberberg folgt, taucht ein in eine Welt des Umbruchs, die nicht umsonst zu vielen nervlichen Überspanntheiten führt. Menschen klassischer Bildung, der Redegewandtheit und Textfertigkeit sehen sich bedroht: Grammophon und Film stehen vor der Tür, und der Weg vom Zauberberg nach Davos führt hinein ins Bioskoptheater, ein zudem schlecht belüftetes Etablissement, in dem „eine Menge Leben, kleingehackt, kurzweilig und beeilt, in aufspringender, zappelnd verweilender und weggezuckter Unruhe (...) flirrt“.

Kampf gegen den Ordnungsverlust

Mann wird sich noch mit aller Vehemenz des ordnenden Erzählers gegen die blickverändernden Einbrüche der Moderne stellen. Doch bereits mit Bertolt Brecht, wie der von den Salzburger Germanisten Uta Degner und Norbert Christian Wolf herausgegebene Sammelband „Der neue Wettstreit der Künste“ zeigt, beginnen jüngere Medien wie der zunächst kaum respektierte Film, Erzählhaltungen und Einstellungen zu Texten zu verändern.

APA/Hans Klaus Techt

Pierre Bourdieu (1930-2002): Seine Feldtheorie ist Ausgangspunkt für eine Analyse medialer Verdrängungskämpfe.

Die Forscher folgen freilich nicht der oft zu „der Tod des Autors“ verflachten These über künstlerische Instanzen, durch die nur noch Debatten und Diskurse der Zeit quasi „hindurchsprechen“. Angenommen oder verteidigt wird aber auch kein autonomer Künstler (dessen Autonomisierungsgrad ohnedies historisch als ein Abgrenzungsmechanismus etwa von einer um sich greifenden Literaturproduktion Ende des 18. Jahrhunderts zu beschreiben wäre). Vielmehr suchen die Forscher in Anschluss an die Arbeiten des französischen Soziologen Pierre Bourdieu zu erkunden, wie sehr die Wahl für bestimmte Genres und Medien von Kämpfen um die Vorherrschaft in einem bestimmten sozialen Feld geprägt ist.

Avantgarde und das (scheinbar) Banale

Interessant dabei erscheint, dass gerade Avantgarde-Haltungen auf Medien zurückgreifen, die eben aus schlechter angesehenen Feldern kommen. Literatur nach Montagetechniken des Films zu erarbeiten, war im 20. Jahrhundert ein radikaler Stilbruch. „Priester“ verteidigen nach Bourdieu im künstlerischen Feld gängige Positionen.

Aber, so erinnert Degner: „Gerade die ‚Propheten‘, junge Künstler“, könnten das „Konfliktpotenzial nutzen, das die niederen Künste im Umfeld der autonomen Kunst besitzen und das im Verlauf des 20. Jahrhunderts zu einem regelrechten Kult des Banalen in allen etablierten Künsten führte“. Hinzu kommt, dass die Kinowahrnehmung, wie sie im Roman der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts auftaucht (man denke an James Joyce und Robert Musil) nicht zuletzt auch die künstlerische Haltung zum Film verbesserte, insofern man auf die noch ungenutzten erzählerischen Potenziale im damaligen Film verweisen konnte.

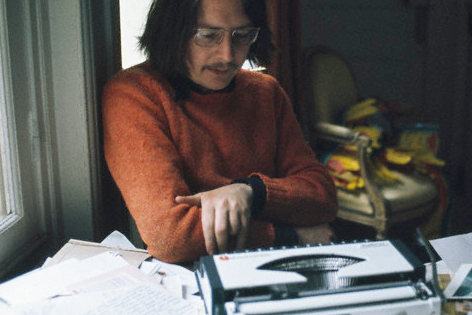

Corbis/Bettmann

Bertolt Brecht in den frühen 1930er Jahren: Autoren wie Mann sollen weiter die „Kammermusik der fein ziselierten, zartfarbenen Wortkunst“ erklingen lassen.

Mit Brecht im Kino

Kino zur Zeit des frühen Brecht war aus heutiger Sicht eine kaum ausgereifte Medienform, und gerade Brecht wird nicht müde, die Defizite des Films (den er in die Nähe einer niederen Unterhaltungsform mit der Einladung zur Identifikation eines vor allem weiblichen Publikums rückt) zu betonen. Gleichzeitig hat Brecht einen geschulten Blick für die formale Beschaffenheit des jungen Mediums. Und genau das hat Konsequenzen für seine Konzeption von Literatur.

Die Kamera ist für Brecht ein „Soziologe“, und für die Literatur im Allgemeinen kommt er 1931 zu Feststellungen, die an Überlegungen eines Marshall McLuhan erinnern mögen: „Die Technifizierung der literarischen Produktion ist nicht mehr rückgängig zu machen“, heißt es im „Dreigroschenprozess“, und: „Der Filmsehende liest Erzählungen anders. Aber auch der, der Erzählungen schreibt, ist seinerseits ein Filmsehender.“

Für Brecht beginnt die innovative Erzählung damit, dass der Erzähler auf seine eigene Sprache zu verzichten beginnt und sich etwa dem populären Sprechen verschreibt. Einer solchen Haltung hätte sich Mann nie anschließen können. Nicht von ungefähr rät Brecht Autoren wie Mann, sie sollten weiterhin die „Kammermusik der fein ziselierten, zartfarbenen Wortkunst“ betreiben.

Pop statt Bildungskanon

Spätestens nach 1945 zeigt sich, dass Avantgarde-Positionen oder Distinktion im Kunstfeld nicht mehr über das Heranzitieren des Bildungskanons zu erlangen sind. Peter Handke wird in seiner Auseinandersetzung mit dem etablierten Literaturbetrieb auf die Popmusik zurückgreifen, um eine Neuausrichtung des Schreibens und eine Problematisierung des Wirklichkeitseffekts in seiner Prosa zu ermöglichen, wie Norbert Christian Wolf in seinen Überlegungen zeigt. „Der erzählerische Bezug auf bekannte Songs der angloamerikanischen Popmusik hat eine wahrnehmungserzeugende, ja oft sogar wahrnehmungsverstärkende Wirkung“, so Wolf. Der Song diene der Verarbeitung von persönlichen Erlebnissen, „die sonst wort- bzw. reflexionslos geblieben wären“.

Der Song eröffnet den Zugang zu einer Wirklichkeit, die sonst verborgen geblieben wäre. Gerade über die mediale Grenzüberschreitung und die daraus entwickelten „innovativen Schreibverfahren“ habe Handke seinen Status als einer der maßgeblichen Autoren der deutschsprachigen Autoren der Gegenwart festigen können.

Corbis/Li Erben/Kipa

Materialsichtung: Peter Handke, Anfang der 1970er Jahre, in seinem französischen Domizil.

Für Autoren wie Brecht und Handke bleibt freilich der Text noch dominantes Medium der eigenen Arbeit (und dementsprechender Legitimations- und Verteidigungsstrategien). Die von den Herausgebern aufgeworfene Fragestellung nach der medialen Dominanzbildung scheint nach 1945 scheinbar leicht zu beantworten zu sein: Film und danach Fernsehen haben die Rolle des Romans in der Erzeugung ästhetischer Illusion weit hinter sich gelassen. Aber, so erinnert etwa der Grazer Anglist Werner Wolf: Entscheidend sei die Frage des Ineinanderwirkens von verschiedenen Medien - was sich auch in einer Abgrenzungsstrategie auswirken könne, wenn der Roman die ästhetische Illusionserzeugung nach 1945 hintanstelle. Bereits Ende der 1960er Jahre hatte McLuhan in „Understanding Media" gemeint, dass der Film den Schriftsteller in seiner Sprachökonomie und im Tiefensymbolismus“ festige, „wo der Film nicht mitkönne“.

Arbeit am Mythos

Wenn der ehemalige Mathematiker und spätere Science-Fiction-Autor Arthur C. Clark mit Stanley Kubrik am Bauplan für den Film „2001. A Space Odyssee“ arbeitet, dann stelle sich weniger die Frage nach der Dominanz eines Mediums, sagt der Berliner Kulturwissenschaftler Burkhardt Wolf. Clark und Kubrik knüpften in der Erschließung neuer Räume und Realitäten bewusst an Homers „Odyssee“ und damit an das Potenzial des Epos an, um das Imaginäre voranzutreiben.

Das Alphabet als „Faksimile der menschlichen Stimme“ ergibt nur Sinn im Poesis-Prinzip, also dem Modus der Welterzeugung. Ausgerüstet mit dem „Segelhandbuch der ‚Odyssee‘“, verknüpften Clark und Kubrik Weltentdeckung und Kybernetik. Der Film bei Kubrik, so Wolf, gelange dann nicht nur an die Grenzen und Bedingungen von Wahrnehmung: „Der Film wird zum Denkbild, das als solches (...) die Welterzeugungsprozesse der Kybernetik erhellt.“ Gleichzeitig würden Clark und Kubrik mit ihrer am Epos orientierten Konstruktion Selbstermächtigungstendenzen der Kybernetik, wie sie Martin Heidegger als neue Form der Metaphysik gefürchtet hatte, unterlaufen.

Ein Medium kommt selten allein

Die Angst, dass neue, dominant scheinende Medien alte Medienformen auslöschen, lässt sich aus der historischen Perspektive jedenfalls nicht stützen. Im Gegenteil: Neue Medien konfigurieren sich aus Kontakt und Konflikten mit alten Medien. Dass neue Medien den Blick auf die Eigenschaften alter Medien schärfen, sollte ein seit McLuhan anerkanntes Faktum sein.

transcript

Buchhinweis

Uta Degner, Norbert Christian Wolf (Hg.): Der neue Wettstreit der Künste. Legitimation und Dominanz im Zeichen der Intermedialität, 274 Seiten, 30,70 Euro.

Die von Jürgen E. Müller in dem Band erhobene Behauptung, dass die dominante Position, die sich das Fernsehen „im Medienfeld erobert“ hat, durch „das Web 2.0 und weiteren digitalen Medien“ starken „Erosionstendenzen“ ausgesetzt sei, bedürfte nicht nur empirischer Präzisierungen, sondern auch gerade einer Perspektivierung, wie sie der Band an anderen Beispielen entwickelt hat.

Es geht um die Frage, wie verschiedene Medien ineinanderwirken. Und hier kommt auch der Aspekt des Rezipienten mit ins Spiel (den ja gerade die Medientheorie seit der digitalen Revolution so gerne unter dem Label Mit-„Produzent“ führt): Gerade der Rezipient stellt sich gegenwärtig habituell auf eine Mehrfachnutzung von Medien ein.

Wer heute fernsieht, nutzt nicht selten ein zweites Medium parallel - mitunter, um Gesehenes sofort in einem anderen Medium zu verarbeiten. Dem Fernsehbild rückt der Kommentartext auf Facebook nah auf den Pelz - und „like-t“ man, was andere in der Kultur digital vergesellschafteten Fernsehens kommentieren, ist man unbemerkt ebenso tief drinnen in den von Bourdieu skizzierten Feldkämpfen um Anerkennung und Prestigegewinn.

Gerald Heidegger, ORF.at

Links: