„Kein Wunderwerk“

130 Jahre nach dem Durchstich zum damals längsten Eisenbahntunnel der Welt richten sich Freitagnachmittag erneut die Blicke gespannt Richtung Gotthard: Geht alles nach Plan, soll um Punkt 14.00 Uhr das letzte Stück Fels in der Oströhre des Gotthard-Basistunnels durchschlagen werden, womit sich das „Mutterland des Tunnelbaus“ nicht zuletzt wieder mit dem Weltrekordtitel zieren kann.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Dementsprechend wird der Hauptdurchstich in der Schweiz neuerlich als Jahrhundertereignis zelebriert, dem per Liveschaltung auch die in Luxemburg tagenden EU-Verkehrsminister beiwohnen werden. Doch abgesehen davon, dass der Gotthard-Basistunnel mit 57 Kilometern die 54-Kilometer-Röhre im japanischen Seikan von der Spitze verdrängt, stellt der Durchstich eine zentrale Etappe in einem gesamteuropäischen Verkehrskonzept dar.

Als Teil der Neuen Eisenbahn-Alpentransversale (NEAT) wurde bereits Ende 2007 der über 34 Kilometer lange Lötschberg-Basistunnel feierlich eingeweiht. Frühestens ab 2016 sollen nun Reise- und Güterzüge auch das Gotthard-Massiv mit bis zu 250 km/h ebenerdig passieren, womit sich etwa die Reisezeit von Zürich nach Mailand um eine Stunde verkürzt.

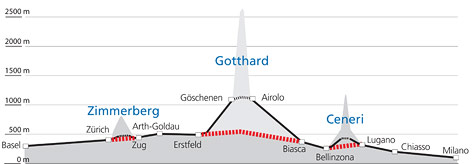

AlpTransit Gotthard AG

Profil der geplanten NEAT von Basel nach Mailand.

Die Durchschlagsstelle befindet sich 27 Kilometer vom Nordportal in Erstfeld im Kanton Uri und 30 Kilometer vom Südportal in Bodio im Kanton Tessin. Rund 2.500 Meter unter dem Gipfel des Piz Vatgira werden am Freitag die letzten 1,8 Meter der 57 Kilometer langen Oströhre abgetragen. Die Abweichung der beiden Röhren soll beim Zusammentreffen laut Experten lediglich zehn bis 15 Zentimeter betragen.

„Fest der Mineure“

Bis dahin gilt es allerdings noch, die Tunnelwände auszubetonieren und rund 190.000 Schwellen, 2.800 Kilometer Kabel und knapp 230 Kilometer Schienen zu verlegen. Dementsprechend erinnerte Renzo Simoni, Chef der für den Bau zuständigen Schweizer-Bundesbahnen-Tochter AlpTransit AG, daran, dass es sich beim Hauptdurchschlag nicht um die Eröffnung des Tunnels, sondern um „das Fest der Mineure“ handle.

Diese trieben in den vergangenen 17 Jahren ein insgesamt 152 Kilometer umfassendes Tunnelsystem durch die unter anderem Granit, Schiefer und diverse Gneisarten umfassenden Gesteinsformationen. Laut „Neuer Zürcher Zeitung“ wurden 24 Millionen Tonnen Material aus dem Berg geschafft, womit das Volumen des Aushubs „mit 13,3 Millionen Kubikmetern fünfmal so groß wäre wie jenes der größten antiken Pyramide in Ägypten“.

Im Gegensatz zum 1882 vollendeten ersten Tunnel, der noch unter unvorstellbaren Strapazen durch den „brutalen Gotthard“ gegraben wurde, handelt es sich diesmal laut „Basler Zeitung“ allerdings um ein „Hightechprojekt der Extraklasse“.

Reuters/Arnd Wiegmann

Bis zu 40 Meter pro Tag

Die TBM (im Bild „Gabi I“ im Einsatz, Anm.) arbeiteten sich mit einer Geschwindigkeit von bis zu 40 Metern pro Tag durch das Gotthard-Massiv.

Gigantische Bohrmaschinen

Georg Anagnostou von der ETH Zürich betonte in diesem Zusammenhang, dass das Mammutprojekt bereits in der Planungsphase Höchstleistungen von Geologen und Ingenieuren abverlangt habe und mit den Studien zur Machbarkeit und zur Linienführung zentrale Beiträge zum Tunnel geleistet worden seien.

Mit Hilfe gigantischer, über 400 Meter langer Tunnelbohrmaschinen (TBM) und über 2.500 Arbeitern wurden die ehrgeizigen Pläne schließlich umgesetzt. Dementsprechend ist der Gotthard-Basistunnel laut „Tagesanzeiger“ auch kein „Wunderwerk“, vielmehr „Ergebnis einer sauberen Planung, enormer Fleißarbeit, viel Erfahrung und einigen Innovationen“. Erinnert wurde aber auch an jene acht Arbeiter, die seit dem Spatenstich auf der Baustelle ihr Leben verloren.

Bahnhof mitten im Tunnel?

Nach der Fertigstellung werden täglich rund 300 Züge durch den Tunnel fahren. Neben Reisezügen sollen nicht zuletzt auch deutlich längere und schwerere Güterzüge als bisher die Strecke bewältigen und damit eine konkurrenzfähige Alternative zum Gütertransport auf der Straße bieten.

Obwohl sich derzeit eine frührere Fertigstellung abzeichnet, ist laut „NZZ“ noch unklar, ob der Tunnel tatsächlich 2016 in Betrieb genommen werden kann. Grund für die Bedenken sei unter anderem, dass bis dahin die Zubringerstrecken nicht auf die erhöhten Kapazitäten ausgerichtet sein könnten.

Offene Frage bleibt zudem, ob mit dem Projekt „Porta Alpina“ auch die Pläne jenes unterirdischen Bahnhofs umgesetzt werden, mit dem die Tourismusorte im Gotthard-Gebiet Anschluss an das europäischen Schnellzugsnetz bekommen sollen. Die Schweizer Regierung will erst 2012 darüber entscheiden, ob sie sich neben dem längsten Tunnel auch noch mit dem tiefsten Bahnhof samt schnellsten Liften der Welt weitere Superlative leisten will.

Peter Prantner, ORF.at

Links: