Der „Heldenplatz“-Skandal

Thomas Bernhards Stück „Heldenplatz“ nimmt ein eigenes Kapitel in der österreichischen Theatergeschichte der Zweiten Republik ein. Das Stück um einen jüdischen Gelehrten, der kurz vor seiner neuerlichen Emigration Selbstmord begeht, sorgte 1988 noch vor seiner Uraufführung am Burgtheater für beispiellose Proteste und politische Diskussionen.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Burgtheater-Direktor Claus Peymann hatte die Uraufführung für den 14. Oktober 1988, den 100. Geburtstag des Wiener Burgtheaters, geplant. Der Text war unter Verschluss, Kritikerin Sigrid Löffler hatte ihn sich dennoch besorgen können und gab Mitte September im „profil“ voreilig Entwarnung: „Wg. erwiesener Harmlosigkeit von Bernhards Theater-Suada“ werde „aus dem von Claus Peymann so liebevoll geplanten Skandal (...) wohl nichts werden“.

Weit gefehlt. Der „Heldenplatz“-Skandal nahm nur einen etwas längeren Anlauf. Dass Annemarie Düringer ihre Rolle aus nicht genannten Gründen niederlegte und von Marianne Hoppe ersetzt wurde, sorgte für eine Verschiebung der Premiere auf den 4. November und für ein weiteres Anheizen der Spekulationen.

Aufschrei in Politik und Medien

„Österreich, 6,5 Millionen Debile!“ betitelte die „Kronen Zeitung“ am 7. Oktober erste Textauszüge aus „Bernhards Skandalstück“, legte zwei Tage später die Schlagzeile „Steuerzahler soll für Österreich-Besudelung auch noch bezahlen!“ nach, ehe Herausgeber Hans Dichand als „Cato“ selbst zur Feder griff und darüber sinnierte, dass in Österreich die Sonne unterzugehen drohe, „wenn wir Österreicher uns diese unflätigen Beleidigungen von Peymann und Bernhard gefallen lassen“.

Die Politik spielte mit, anstatt zu beruhigen: Der damalige Vizekanzler Alois Mock (ÖVP) wünschte sich, „dass die Verantwortlichen nicht versagen“, war zwar nicht für ein Aufführungsverbot, sah allerdings nicht ein, weshalb „eine globale Beschimpfung Österreichs auch noch mit Steuergeldern finanziert wird“. Ex-Kanzler Bruno Kreisky („Das darf man sich nicht gefallen lassen!“) meldete sich ebenso zu Wort wie Bundespräsident Kurt Waldheim („eine grobe Beleidigung des österreichischen Volkes“).

Der damalige FPÖ-Bundesparteiobmann Jörg Haider zitierte Karl Kraus: „Hinaus mit diesem Schuft aus Wien.“ Niederösterreichs Landeshauptmann Siegfried Ludwig (ÖVP) sprach sich für ein Verbot der Aufführung aus, die Vereinten Grünen Österreichs forderten die Absetzung von Peymann als Direktor. Unterrichtsministerin Hilde Hawlicek (SPÖ) hielt dagegen und erklärte, was am Burgtheater aufgeführt werde, sei „Sache des Direktors“, und es werde „keine Zensur“ geben.

Demonstrationen und Gegendemonstrationen

Die Diskussionen in den Medien wurden immer heftiger. Im Feuilleton des „Standard“ rief der damalige Ressortleiter (und spätere FPÖ-Politiker) Peter Sichrovsky unter Verweis auf das Fassbinder-Stück „Die Stadt, der Müll und der Tod“ indirekt zum Sturm der Bühne auf, die „Kronen Zeitung“ veröffentlichte am Tag der Premiere ein Inserat mit einer Fotomontage, die das Burgtheater in Flammen zeigte: „Uns ist nichts zu heiß!“

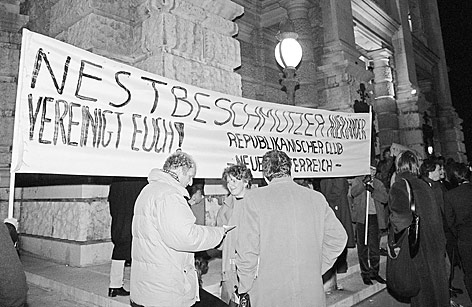

picturedesk.com/Klaus Titzer

Demonstrationen vor dem Burgtheater am Tag der Premiere von Thomas Bernhards „Heldenplatz“

Das alles konnte die Uraufführung des Stückes am 4. November 1988 nicht verhindern. „Am Tage Demonstrationen, dann Gegen-Demonstrationen, schließlich Gegen-Gegen-Demonstrationen“, so Suhrkamp-Verlagsschef Siegfried Unseld in seiner „Chronik“. „Als Ulla und ich an der Burg ankommen, eine riesige Menschenmenge und Leute der Rechten, die Mist abladen wollen. Im Kartenraum stauen sich Leute, die noch Karten haben wollen. Die Aufführung findet unter Polizeischutz statt.“

Mehrheitliche Begeisterung

Das Burgtheater war ausverkauft, das Publikum reagierte mehrheitlich mit Begeisterung, teils überklatschte und überjubelte es immer wieder Aktionen und „Pfeif-Orgien“ (Unseld) einiger Störtrupps. „Zwischenrufe, Buhs und demonstrativer Szenenapplaus hatten die Aufführungsdauer von dreieinviertel auf viereinviertel Stunden gestreckt“, erinnerte sich Hans Langsteiner kürzlich in der „Bühne“ an den Premierenabend, „und noch der beinahe tumultartige Schlussbeifall, den mit Regisseur Claus Peymann auch der von Krankheit gezeichnete Thomas Bernhard selbst entgegennahm, währte gezählte 32 Minuten.“

In der Folge wurde aus dem „größten Theaterskandal Österreichs“ eine der erfolgreichsten Produktionen des Burgtheaters, ein Kultstück, das 120 Aufführungen erlebte und Hauptdarsteller Wolfgang Gasser die Kainz-Medaille eintrug. Thomas Bernhard starb nur wenige Monate nach der Premiere am 12. Februar 1989 in Gmunden.

Links: