Neuer Kontext für alte Fragen

In Tschechien wird am Dienstag der Niederschlagung des Prager Frühlings gedacht. Während in vielen europäischen Staaten die Ereignisse des Sommers 1968 für Aufbruch und Freiheit stehen, erinnern sich Tschechinnen und Tschechen an Unterdrückung und Fremdbestimmung. Und das Gedenken daran gestaltet sich auch 50 Jahre später schwierig.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Die Zeit für die tschechoslowakische Demokratiebewegung war 1968 noch nicht gekommen - sie musste noch mehr als 20 Jahre lang warten. Die Öffnung unter KP-Generalsekretär Alexander Dubcek fand ihr jähes Ende in der Nacht vom 20. auf den 21. August vor 50 Jahren, als Truppen der Warschauer-Pakt-Staaten in die CSSR einmarschierten und damit die Hoffnungen auf Reformen zunichtemachte. Die Invasion gilt als der letzte große Coup des Sowjetregimes.

APA/AFP/

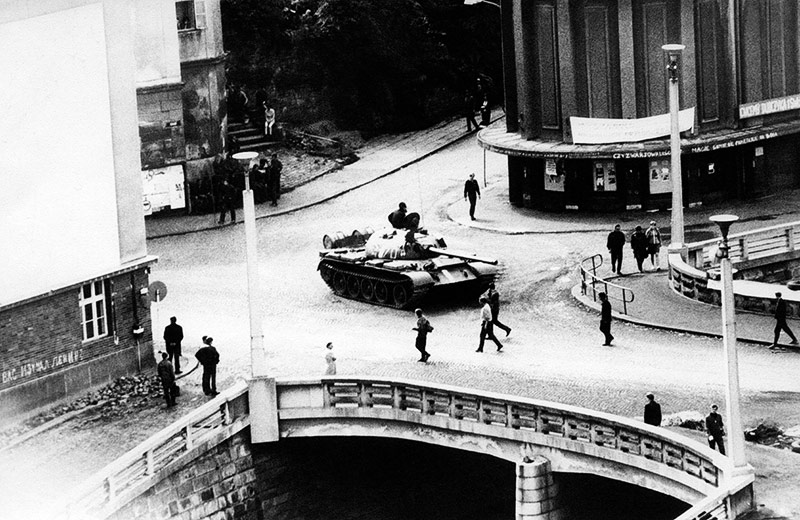

Ein Sowjetpanzer in Prag: Das Ende des Prager Frühlings

Dubcek war erst im Jänner zuvor an die Spitze der Kommunistischen Partei (KSC) gekommen. Er wollte einen „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“ einführen. Die Zensur abzuschaffen war eines der ersten Reformprojekte der neuen Regierung. Auch herrschte in Prag nun Versammlungsfreiheit. Ein Höhepunkt des Reformprogramms des Prager Frühlings war das „Manifest der 2.000 Worte“ im Juni 1968. Tschechische Schriftstellerinnen und Schriftsteller stellten darin den Sozialismus als System und die führende Rolle der Kommunistischen Partei infrage. Die KSC um Dubcek distanzierte sich vom Manifest, ging aber nicht gegen Autorinnen und Autoren vor.

TV-Hinweis

Zum „Prgager Frühling“ sendet ORF2 am Dienstag um 22.32 Uhr ein „Menschen & Mächte“ mit einer Dokumentation über die Entwicklungen vor 50 Jahren - mehr dazu in tv.ORF.at.

Das Vermächtnis des Prager Frühlings

Für den Politologen und Schriftsteller Jiri Pehe begann das politische Tauwetter schon Jahre zuvor, als Teil der Friedensbewegungen auf der ganzen Welt. Es habe eine große Anstrengung gegeben, um eine starke Zivilgesellschaft zu formen. Dubcek erhielt damals großen Rückhalt in der Bevölkerung. Unter ihm weigerte sich die Partei auch, dem wachsenden Druck der anderen sozialistischen Staaten nachzugeben. So beschlossen fünf Mitgliedsstaaten des Warschauer Pakts - die Sowjetunion, Polen, Ungarn, die DDR und Bulgarien - letztlich, den Reformkurs in der Tschechoslowakei militärisch zu beenden.

Dieses Element ist nicht mehr verfügbar

Der ORF als Informationsdrehscheibe für die Welt

Hugo Portisch berichtete 1968 über den Prager Frühling. Der ORF gab Nachrichten auch an andere westlichen Medien weiter.

In der damaligen Tschechoslowakei ahnten die wenigsten, was sich in der Nacht zum 21. August anbahnte - trotz der Erfahrungen aus der Niederschlagung der Volksaufstände in der DDR 1953 und in Ungarn 1956. Viele Menschen glaubten, dass sich der Kreml ein solches Vorgehen vor der Weltöffentlichkeit nicht erlauben könne. „Leider sehe ich hier Parallelen zu heute. Auch bei der Invasion der Krim handelte Russland ohne Rücksicht auf die Meinung der Welt“, so Pehe zu ORF.at.

Die Sorge des Kremls vor einer durchgreifenden Demokratisierung war zu groß. So rückten insgesamt mehr als eine halbe Million Soldaten ein. Die Regierung in Prag rief die Bürgerinnen und Bürger auf, „ruhig zu bleiben und nicht zu den Waffen zu greifen“. Doch in der Früh gab es die ersten Toten.

picturedesk.com/CTK/Jiri Rublic

Dubcek strebte einen „Sozialismus mit menschlichem Antlitz“ an

Wichtige Einrichtungen, Radiostationen und Zeitungsredaktionen waren besetzt worden. Menschen kletterten auf Panzer, übermalten Straßenschilder, um den Soldaten die Orientierung zu erschweren, und errichteten Barrikaden. Unzählige Radiosender halfen dabei, den Widerstand zu organisieren. Bei Auseinandersetzungen zwischen Soldaten und der Bevölkerung kamen dennoch mehr als 100 Menschen ums Leben.

„Rückgrat gebrochen“

„Ich war erst 13, aber ich war schockiert. In der Schule hatten wir gelernt, dass die Sowjetunion positiv ist, dass sie eine neue Gesellschaft aufbauen will“, so Pehe. Es sei für die gesamte Generation ein Schock gewesen. „Nachher dachte niemand mehr von uns, dass der Kommunismus reformiert werden könnte.“ Die Invasion habe der Nation und ihren großen Erwartungen das Rückgrat gebrochen. In der Folge wurde Dubcek nach Moskau gebracht und dort zur Unterzeichnung des Moskauer Protokolls gezwungen. Damit wurden die Reformen wieder rückgängig gemacht. Im April 1969 wurde Dubcek durch Gustav Husak ersetzt, der die euphemistisch genannte „Normalisierung“ begann, also den Staat ganz auf Moskauer Linie brachte.

Wenige Monate nach der Invasion, im Jänner und Februar 1969, verbrannten sich die Studenten Jan Palach und Jan Zajic in Prag selbst - aus Protest gegen die sowjetische Besatzung. Der damalige Dissident und spätere erste frei gewählte Präsident Vaclav Havel sagte dazu: „Die Gesellschaft hat diese radikale Tat sofort verstanden; sie drückte die Verzweiflung und Hilflosigkeit dieser Zeit aus.“ Die Besatzung dauerte schließlich mehr als 20 Jahre. Die Sowjettruppen blieben, als „Bruderhilfe“, wie es hieß. Der Wandel hin zur Demokratie sollte erst mit der „Samtenen Revolution“ im Jahre 1989 gelingen. Der letzte sowjetische Soldat verließ erst zwei Jahre später das Land. Bis dahin starben mehr als 400 Menschen.

Flucht nach Österreich

Auch für Österreich hatten der Prager Frühling und seine Niederschlagung große Folgen. Unzählige Menschen suchten 1968 in der österreichischen Botschaft in Prag Schutz. Zwar gab Außenminister Kurt Waldheim (ÖVP) die Anweisung, keine Visa auszustellen, doch der damalige österreichische Botschafter in Prag, Rudolf Kirchschläger, ignorierte das. Er entschied, seinem Gewissen zu folgen, und stellte Fluchtwilligen etwa 50.000 Visa aus. Insgesamt flüchteten 1968 96.000 Menschen nach Österreich, weitere 66.000 Reisende kehrten nicht aus Österreich in die Tschechoslowakei zurück.

Zeman will nicht sprechen

50 Jahre später finden zum Jahrestag in Prag zahlreiche Gedenkveranstaltungen und Fotoausstellungen statt. Am Dienstag halten Ministerpräsident Andrej Babis sowie die Vorsitzenden der beiden Parlamentskammern Reden. Nicht auftreten wird hingegen Präsident Milos Zeman. Er weigert sich, eine öffentliche Rede zum Gedenken zu halten. Seine Kritikerinnen und Kritiker vermuten, dass der Präsident aus Rücksicht auf Moskau handelt. Zeman gilt als russlandfreundlich, er forderte wiederholt die Aufhebung der EU-Sanktionen, die nach der russischen Annexion der ukrainischen Schwarzmeer-Halbinsel Krim verhängt wurden.

APA/AFP/

Die Bilder von Sowjetpanzern in Prag gingen um die Welt

Der Unmut darüber ist in Prag groß. Das sei eine merkwürdige Entscheidung, sagte der Vorsitzende der konservativen Bürgerdemokraten (ODS), Petr Fiala. Der Präsident solle seinen verfassungsrechtlichen Pflichten nachkommen, forderte Ex-Justizminister Jiri Pospisil von der Partei TOP09. Zeman hingegen ließ durch einen Sprecher ausrichten, dass er selbst wegen Missbilligung der sowjetischen Besatzung im Jahr 1970 aus der Kommunistischen Partei ausgeschlossen worden sei. Er sei mutig gewesen in einer Zeit, als Mut Opferbereitschaft erfordert habe. „Und das ist weit wertvoller als tausend Reden nach 50 Jahren“, hieß es.

„Diese Erklärung ist wirklich merkwürdig“, so Pehe. Von einem Staatsoberhaupt würde man einige Worte zum 50. Jahrestag erwarten, so der Politologe. Zeman sei nicht als Dissident bekannt gewesen, er habe anders als viele andere damals „nicht gerade viel riskiert“. Wer eine Kompensation suche, müsse eben in die Slowakei schauen - dort werde sich Präsident Andrej Kiska an die Bevölkerung wenden.

Links: