Richterin stellt erste Fragen

Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (FPÖ/parteilos) hat sich am Mittwoch, dem 42. Tag des Korruptionsprozesses gegen ihn und weitere Angeklagte, sehr vertrauensselig bei Bankgeschäften gegeben. Dass er öfters Bargeld an einen Mitarbeiter der Meinl Bank übergab, ohne dafür eine Bestätigung zu verlangen, bezeichnete Grasser - unter Gelächter im Saal - als durchaus üblich.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Er nehme bei Besuchen in der Bank ja auch nie Belege mit, die ihm ausgehändigt werden, sagte er am ersten Tag seiner Befragung durch Richterin Marion Hohenecker im BUWOG-Prozess. Ob er dem Bankmitarbeiter der Meinl Bank das Geld im Kuvert während der Banköffnungszeiten übergab, wusste Grasser am Mittwoch nicht mehr.

APA/Herbert Neubauer

Anwalt Manfred Ainedter und sein Mandant Karl-Heinz Grasser

Bargeld in mehreren Tranchen übergeben

Insgesamt übergab Grasser 500.000 Euro in bar an Mitarbeiter der Meinl Bank - in drei Raten: 100.000 Euro, 330.000 Euro und 70.000 Euro. Ein Mitarbeiter stückelte die Bareinzahlung von 100.000 Euro in vier mal 25.000 Euro und zahlte die Beträge auf ein Konto ein. Auch die anderen bar übergebenen Gelder wurden bei der Meinl Bank auf ein Konto einbezahlt.

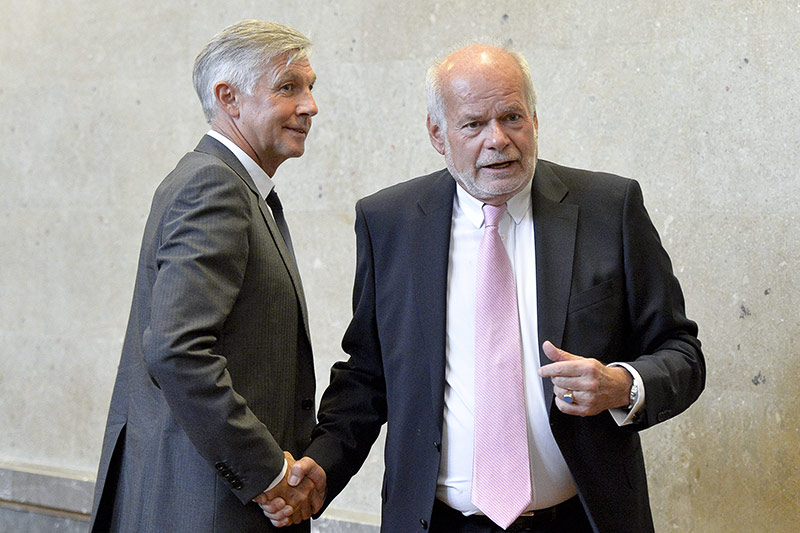

APA/Herbert Neubauer

Walter Meischberger und Ainedter grüßen einander

Dieses Konto lautete aber nicht auf Grasser, sondern es war ein Konto einer Schweizer Gesellschaft, der Ferint AG. Grasser schloss am 21. Oktober 2005 einen Treuhandvertrag mit der Ferint AG. Den Treuhänder der Ferint, der den Vertrag ebenfalls unterschrieben habe, kenne er nicht. Vor dem Abschluss des Treuhandvertrags hatte er aber schon Bargeld an die Meinl Bank übergeben.

Meinl-Mitarbeiter „schlug Ferint-Konstruktion vor“

„Ich kannte Julius Meinl persönlich ganz gut“, sagte Grasser. Der Banker habe ihm gesagt, er habe da eine Idee und habe ihm einen Bankmitarbeiter vorgestellt, der ihm dann die Ferint-Konstruktion vorgeschlagen habe. Diese Ferint AG investierte dann die 500.000 Euro in einen Genussschein der Kärntner Bank Hypo Alpe-Adria, wobei der Name Grasser nicht auftauchte. Das Geld wurde dadurch auf rund 780.000 Euro vermehrt. Laut Grasser kamen die 500.000 Euro von seiner Schwiegermutter, die ihm das Geld in bar übergeben habe. Er habe es zwar physisch angenommen, aber sei immer der Meinung gewesen, es sei nicht sein Geld, sondern „das Geld meiner Frau oder meiner Schwiegermutter“.

Rückkehr in den Herbst 2009

Richterin Hohenecker eröffnete die wohl mehrtägige Befragung Grassers mit den Selbstanzeigen seiner beiden damaligen Freunde Walter Meischberger und Peter Hochegger im Herbst 2009. Die beiden hatten die knapp zehn Millionen Euro schwere Provision aus der BUWOG-Privatisierung nicht versteuert.

Damals traf sich Grasser mehrmals mit Meischberger und dessen mitangeklagtem damaligen Anwalt Gerald Toifl, obwohl er laut Eigenaussagen mit der Provision überhaupt nichts zu tun hatte. Grasser begründete die Treffen damit, dass er sich informieren wollte, was in der Causa BUWOG noch auf ihn zukommen könnte. Umgekehrt habe er den Anwalt über die BUWOG-Privatisierung informiert. Dass bei den Meetings obendrein auch noch der ehemalige, nun ebenfalls angeklagte Immobilienmakler Ernst Karl Plech dabei war, habe ihn nicht überrascht. Schließlich sei Plech ein väterlicher Freund von Meischberger gewesen.

Auch Plech dementiert

Laut Staatsanwaltschaft ist die BUWOG-Provision Schmiergeld dafür, dass die nötige Kaufsumme für die BUWOG im Bieterverfahren verraten wurde - und zwar von Grasser. Mitgeschnitten sollen Meischberger, Plech und Hochegger haben, so die Anklage - Grasser und Plech dementieren aber, dass sie bei der Provision mitkassierten. Für Grasser und alle anderen Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.

Grasser erfuhr nach eigenen Angaben erst bei einem Treffen mit Meischberger - seinem Trauzeugen - im Herbst 2009, dass Meischberger und Hochegger eine BUWOG-Provision kassiert haben. Er sei aus allen Wolken gefallen. „Da war mir schon klar, dass die Optik nicht gut ist“, so Grasser zur Richterin.

Blick auf Briefkastenfirma Mandarin

Ob er wissen wollte, wie viel die beiden kassiert hatten, fragte Hohenecker nach. Antwort von Grasser: „Nein“. Er habe sich gedacht, je weniger er wisse, desto besser sei es. Über die drei Konten in Liechtenstein, die laut Meischberger alle ihm gehören, laut Anklage aber je eines Plech und Grasser, sei bei den Treffen nicht gesprochen worden - mit einer Ausnahme, und zwar über die Briefkastengesellschaft Mandarin, wo sowohl Meischberger als auch Grasser investiert hatten. Das erfolgte allerdings laut Grasser rein zufällig, Grasser will von der Nutzung der Mandarin durch Meischberger nichts gewusst haben. Als er bei dem Treffen davon Kenntnis erlangt habe, sei ihm klar gewesen, dass das „nicht ideal“ sei.

Von der Meinl-Bank zur Mandarin

Grasser schilderte den weiteren Weg des Geldes, das seinen Angaben nach ursprünglich von seiner Schwiegermutter kam. Zunächst habe er die 500.000 Euro in bar zur Meinl Bank transferiert, von dort das Geld zur Briefkastengesellschaft Mandarin mit Sitz auf Belize transferiert.

Diese Gesellschaft habe ihm sein Schweizer Vermögensverwalter Norbert Wicki vorgeschlagen - der nun ebenfalls auf der Anklagebank sitzt. Als Auslöser für diese Transaktion nannte Grasser die Finanzkrise: Damals habe er das Geld, das er inzwischen durch einen Hypo-Alpe-Adria-Genussschein auf 780.000 Euro vermehrt habe, auf eine „sichere Bank“ bringen wollen. Der Zusammenbruch von Lehman Brothers sei für ihn ausschlaggebend gewesen. Lehman wurde im September 2008 insolvent.

„Das ist sicher nicht richtig“

Am 15. Jänner 2009 unterzeichnete Grasser einen Treuhandvertrag mit der Mandarin, einer Gesellschaft mit Sitz in Belize. Auf die Frage von Richterin Hohenecker, ob ihm Belize nicht komisch vorgekommen sei, meinte Grasser, das habe er damals gar nicht wahrgenommen. Außerdem gebe es ohnehin diverse Verträge, auch außerhalb der EU, zum Informationsaustausch bzw. zur Zinsbesteuerung.

In Grassers Treuhandvertrag mit der Mandarin heißt es, es gehe um die „treuhändische Abwicklung der Weiterleitung einer Darlehensrückzahlung“. „Das ist sicher nicht richtig“, sagte Grasser am Mittwoch. Er habe geschrieben: „Rückzahlung an meine Schwiegermutter.“ Er rechtfertigte sich am Mittwoch damit, dass er sich als Finanzminister angewöhnt habe, alle Papiere ungelesen zu unterschreiben, die ihm Vertrauensleute - seine leitenden Mitarbeiter im Ministerium, sein Anwalt, sein Steuerberater und sein Vermögensberater - vorlegten. „Sie können nicht alles selber lesen“, sagte er. Diese Angewohnheit habe er auch später beibehalten.

Unterschrift sieht laut Staatsanwalt anders aus

In einem eigenen Zusatzvertrag zum Treuhandvertrag heißt es, „wirtschaftlich Berechtigte“ des Geldes sei Marina Giori-Lhota, Grassers Schwiegermutter. Dieser Vertrag ist, wie der Treuhandvertrag, ebenfalls von Grasser unterschrieben - wobei die Staatsanwaltschaft das in Zweifel zieht, da die Unterschrift anders ausschaut als sonstige Unterschriften Grassers. Laut Grasser ist das aber auch seine Unterschrift.

Die mittels Hypo-Genussscheins von 500.000 Euro auf 780.000 vermehrten Euro wurden von der Ferint AG mit Konto bei der Meinl Bank zur Mandarin überwiesen und von dort an die Catherine Corporation, ebenfalls mit Sitz in Belize. Grasser sagte am Mittwoch dazu, er habe den Treuhandvertrag gar nicht gebraucht. Der Vermögensverwalter Wicki habe das alles für ihn erledigt, gegen eine Gebühr. Dadurch sei das Geld für ihn in die Sphäre seiner Frau gegangen, da Wicki der Vermögensverwalter seiner Frau gewesen sei. Er habe dieses Geld damals an seine Schwiegermutter übertragen wollen, damit sie es für die gemeinsamen Kinder veranlage.

Haider „hatte Bundesregierung in der Hand“

Hohenecker ging auch auf Grassers Verhältnis zum - mittlerweile verstorbenen - Kärntner Landeshauptmann Jörg Haider und das Kärntner Vorkaufsrecht auf die Villacher ESG-Wohnungen, Teil der Bundeswohnungen, ein. Haider habe das Vorkaufsrecht einfach gefordert und auch bekommen, sagte Grasser.

„Er hat’s verlangt, wir haben’s ihm gegeben“, sagte Grasser. Am 17. Juni 2002 erhielt das Land Kärnten ein Vorkaufsrecht für die ESG-Wohnbaugesellschaft, Teil der zu privatisierenden Bundeswohnungen, eingeräumt. Der Rechnungshof kritisierte später, dass der Bund für die Gewährung des Vorkaufsrechts nichts erhalten habe. „Ein Entgelt für die Gewährung des Rechts wurde nicht vereinbart. Eine Begründung für diese ausschließlich im Interesse des Landes Kärnten liegende Vereinbarung war nicht aktenkundig.“

„Haider wollte in einem typischen Feldzug den Ausverkauf der Heimat verhindern“, sagte Grasser am Mittwoch. Außerdem habe Haider damals, 2002, die Bundesregierung in der Hand gehabt, schilderte er: Haider sei 2002 der „Spiritus rector“ (lenkender Geist, Anm.) der Bundesregierung von (ÖVP-Kanzler, Anm.) Wolfgang Schüssel gewesen.

„Hab ihm Knittelfeld verziehen“

Grasser wurde auch zu seinem persönlichen Verhältnis mit Haider befragt: Der ehemalige FPÖ/BZÖ-Chef und Kärntner Landeshauptmann sei zwar sein „Mentor“ gewesen und habe ihm viel ermöglicht, später sei es aber zu mehreren Brüchen zwischen ihm und Haider gekommen: 1998, als ihm von Haiders Vertrauten vorgeworfen worden war, er habe als Landeshauptmann kandidieren wollen. Auch am FPÖ-Parteitag in Knittelfeld habe es einen schweren Bruch gegeben. „Ich hab ihm Knittelfeld zwar verziehen, aber nicht verstanden“, sagte Grasser. Knittelfeld im September 2002 führte zum Bruch der ersten FPÖ-ÖVP-Koalition und zu vorgezogenen Neuwahlen.

Das Vorkaufsrecht und die Konsequenzen

Grasser schilderte dann die Vorgänge um das Kärntner Vorkaufsrecht an der ESG, das Kärnten bei der Privatisierung im Juni 2004 nicht ausübte. Er habe nach der Sitzung der Vergabekommission am 13. Juni 2004 Haider angerufen, damit sich Kärnten möglichst innerhalb von zwei Tagen entscheide und eine laut Vorkaufsrechtsvertrag vereinbarte Wochenfrist nicht ausübe. Das habe der Republik letztlich mehr Geld gebracht. Er habe Haider auch Unterlagen zukommen lassen.

Aus den Unterlagen der Kärntner Landesregierung geht hervor, dass Kärnten damals davon informiert wurde, es müsse 120 Mio. Euro für die Villacher ESG zahlen. Das war der Preis, mit dem das Österreich-Konsortium die ESG bewertet hatte. Der endgültige Bestbieter stand allerdings nach der Sitzung der Vergabekommission noch gar nicht fest, weil er abhängig war von der Ausübung des Kärntner Vorkaufsrechts, wie die Richterin betonte. Es habe „zwei Varianten“ gegeben: Wenn Kärnten das Vorkaufsrecht ausgeübt und die ESG herausgekauft hätte, wäre die CA Immo vorne gelegen. Da Kärnten aber sein Vorkaufsrecht nicht ausübte, war das Österreich-Konsortium um Immofinanz und RLB Oberösterreich siegreicher Bieter.

Links: