Europa und das Ende des Ausgleichs

Ist das, was vor genau 400 Jahren auf der Prager Burg mit dem Zweiten Prager Fenstersturz begann, ein hauptsächlich religiöser Konflikt, der sich wie ein Flächenbrand über ganz Europa zog? Nein, sagen Historiker mittlerweile. Viele Experten schauen vor allem auf die Hintergründe des Machtgefüges im Heiligen Römischen Reich, vor allem um das Tauziehen um die politische Mitbestimmung seit dem gescheiterten Reichstag von 1608. Dass sich ein Kontinent, nach einem Jahrhundert der Entdeckungen und Expansion, plötzlich derart selbst in die Knie gezwungen hat, wäre durchaus abwendbar gewesen, meinen Experten.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Natürlich kann man das Heilige Römische Reich unter Führung der Habsburger nicht mit der heutigen EU vergleichen. Aber wenn sich Historiker aller Länder im Moment in einem einig sind, dann wohl in dem Grundsatz, dass die konfessionelle Frage allein kein Schlüssel dafür sein kann, warum sich Europa einen Konflikt dieses Ausmaßes angetan hat. Immerhin gab es mit der „Augsburger Regelung“ aus dem Jahr 1555 ein Abkommen, das zumindest das deutsche Kaiserreich, anders als etwa Frankreich, über Jahrzehnte vor großen religiösen Auseinandersetzungen feite, wenngleich die Spannungen zwischen katholischen und protestantischen Gebieten unübersehbar waren.

Ein nicht mehr administrierbares System

Die Ursache für den Ausbruch des Dreißigjährigen Krieges mag man, wenn man etwa die jüngeren großen Publikationen von Peter H. Wilson oder Herfried Münkler ansieht oder auch Klassiker zur deutschen Geschichte wie Hartmut Brookes „Mitten in Europa“ konsultiert, im Scheitern eines nicht zur Gänze ausgereiften politischen Systems sehen, dem am Ende, vor allem von katholisch-habsburgischer Seite, nicht mit einer Form von Ausgleichspolitik oder Appeasement-Strategie beizukommen war.

Public Domain

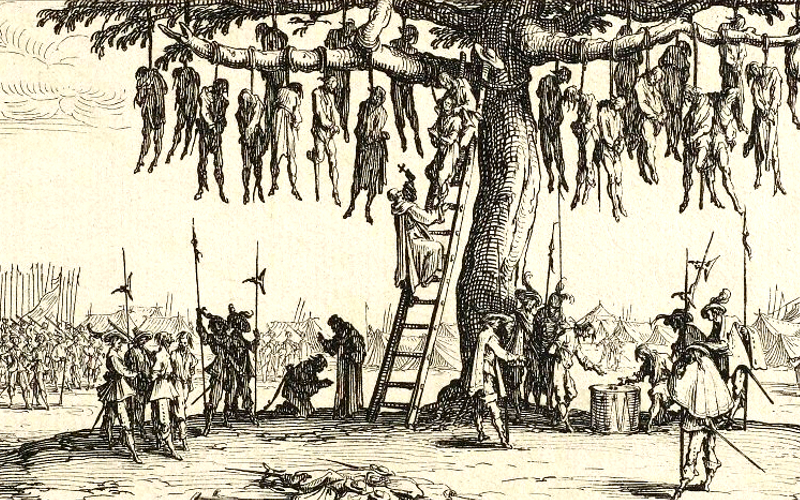

„Man möge sich auf einen zwanzig-, dreißig-, ja vierzigjährigen Krieg einstellen“, orakelte der Kurfürst von Köln 1619 beim Tauziehen um die böhmische Krone. Die Auswirkungen des Krieges hielt am drastischsten Jacques Callot (1632) fest.

Vieles, was am Ende der Westfälische Frieden durchsetzte, etwa das Verfahren „itio in partes“, also das Auseinandertreten der Reichsstände in konfessionellen Fragen (in ein katholisches und ein protestantisches Lager), um am Ende dann wieder zusammenzutreten und einen gemeinsamen Beschluss fassen zu können, wäre durchaus im Vorfeld des Krieges zu lösen gewesen.

Die Kurfürsten und der Kaiser

Sieben Kurfürsten, drei geistliche und vier weltliche, wählten nach den in der Goldenen Bulle (1356) dargelegten Regularien den Kaiser des Heiligen Römischen Reiches. Es waren das die geistlichen Kuren Köln, Mainz und Trier sowie die weltlichen Kuren Sachsen, Böhmen, die Kurpfalz Rhein sowie die Mark Brandenburg.

„Die Vereinbarung von 1555“, erinnert etwa Wilson an den Augsburger Religionsfrieden, „hatte versucht, konfessionelle Spannungen abzubauen, indem man die Politik aus der Religion herauszuhalten suchte.“ Alleine, so Wilson, die konfessionellen Lager existierten nun einmal, und sie hätten direkt in die Entscheidungsfindung auf den Reichstagen miteinbezogen werden müssen. Und viele Forderungen, etwa der Vorschlag des protestantischen pfälzischen Kurfürsten, die Reichssteuern einzubehalten, die man zur Finanzierung der ersten Türkenkriege für den Kaiser einhob, wären natürlich nicht nur als politische, sondern immer als religiöse Forderungen gelesen worden.

Public Domain

Die Reichsstadt Augsburg im 16. Jahrhundert. Die damals einwohnerstärkste Stadt tendierte eindeutig zum Protestantismus.

Städte im Reich tendierten zum Lutherismus

1603 endete der Reichstag noch mit dem üblichen „Reichsabschied“, also einer Beschwörung, dass der Kaiser die Beschlüsse der Reichstagskurien tragen und bestätigen werde. Im Hintergrund befand sich aber die „traditionelle politische Konsenskultur des Alten Reiches“, wie Wilson schreibt, „in einer Art von Zerreißprobe“. Vor allem das gut verwaltete Bayern, mit Herzog Maximilian in einer neuen Machtposition, habe zunehmend auf die strenge katholische Auslegung aller Beschlüsse der „Augsburger Regelung“ gesetzt, „in der Überzeugung“, so Wilson, „dass die katholische Seite 1555 schon zu große Zugeständnisse gemacht habe“. Ein Autoritätsverlust in der Führung des Reiches wurde besonders in Bayern gefürchtet - und nicht zuletzt wusste man in Bayern, dass die Städte tendenziell zum Lutherismus tendierten.

Das Reichskammergericht war vor Ausbruch des großen Krieges komplett gelähmt, und nur noch der Reichshofrat in Wien, der wiederum hauptsächlich mit Beratern des Habsburgerkaisers besetzt war, war das letzte funktionierende Organ der Reichsgerichtsbarkeit. Insofern war es nicht mehr verwunderlich, dass der Reichstag 1608 ohne den üblichen Reichsabschied zu Ende ging. Das Reich befand sich insgesamt im Zustand einer permanenten Verfassungslähmung.

Monumentalwerk zu Dreißigjährigem Krieg

Einige Autoren haben sich des Themas Dreißigjähriger Krieg angenommen: Etwa Daniel Kehlmann mit „Tyll“ und der Politikwissenschaftler Herfried Münkler mit einem historischen Monumentalwerk.

Neue Bündnisse entstehen

Am Horizont entstanden neue Bündnisse, zunächst die Protestantische Union und vierzehn Monate später die Katholische Liga (eine Bezeichnung, die sie laut Historikern nicht zuletzt der erfolgreichen protestantischen Propaganda verdankte). Kerngegenspieler auf dem Feld: die protestantische Kurpfalz auf der einen Seite und Bayern auf der anderen. Beiden Playern auf dem Feld war es freilich nicht so sehr um die religiöse Frage allein, sondern vor allem um die Ausweitung des eigenen Machtbereichs bestellt.

Für die Kurpfalz und andere protestantische Herrscher waren die Habsburger jedenfalls keine unparteiischen Herrscher auf dem Kaiserthron. Hofften gemäßigte Protestanten, Kaiser Rudolf II. würde noch zu einer überparteilichen Rolle der Reichspolitik zurückfinden, so war für die Kurpfalz ein habsburgischer Herrscher völlig untragbar geworden. Bayern wiederum versagte österreichischen Herzögen die Aufnahme in ihre Liga. Zu sehr fürchtete man eine Aufweichung des eigenen Führungsanspruches, ja der harten katholischen Politlinie.

Von Rudolf II. zu Matthias II.

Als 1612 nach dem Tod des politisch geschwächten Rudolfs II. sein innerfamiliärer Rivale und Bruder Matthias (der Rudolf 1611 schon die böhmische Königskrone abgenommen hatte) zum Kaiser gewählt wurde, schienen sich einige Konflikte lösen zu lassen. Der Reichstag 1613 endete wieder mit einem Reichsabschied, die Reichsgerichte nahmen ihre Arbeit wieder auf - und die Habsburger schienen unter neuer Führung verlorenes Terrain und Vertrauen wiedergutmachen zu können.

Public Domain

Rivalitäten im Hause Habsburg: Kaiser Rudolf trifft Erzherzog Matthias 1608 in der Nähe von Prag. Bald streckt Matthias aber die Hand nach der böhmischen Krone aus.

Doch der neue Kaiser schien durch die jahrelangen Anläufe auf den Kaisertitel mit der Amtsübernahme so geschwächt, dass er die politischen Geschäfte seinem Berater, Bischof Melchior Khlesl, überließ. Khlesl war zunächst um die Befriedung der osmanischen Front im Osten bemüht. Gleichzeitig musste er die von Rudolf hinterlassenen Schulden tilgen, was eine Durchsetzung von Steuereintreibungen im Reich und ein wieder funktionierendes Abgabensystem erforderte. Und schließlich richtete sich sein Augenmerk auf die Auflösung der beiden konfessionellen Bünde.

Khlesl und die „Komposition“

Khlesl schwebte die Idee der „Komposition“ vor, einer „amicabilis compositio“, also einer freundschaftlich gütlichen Einigung, die auch außerhalb etablierter Rechtsrahmen möglich sein sollte. Khlesl, selbst Konvertit zum Katholizismus, war auf der persönlichen Ebene in Religionsfragen ein für Konvertiten typischer Hardliner - in der Ausrichtung seiner Reichspolitik sah er sich aber als Pragmatiker.

An eine Wiederauferstehung des vorreformatorischen Katholizismus glaubte er nicht, wie aus zahlreichen Quellen überliefert ist. Und die Idee der „Komposition“ sollte das Reich endlich wieder regier-, ja administrierbar machen. Allerdings erntete Khlesl genau mit diesem Versuch einer pragmatisch orientierten Machtpolitik im katholischen Lager Zweifel, die Khlesl für einen Handlager der kurpfälzisch protestantischen Reichspolitik hielten.

Public Domain

Konvertit und Realpolitiker: Kaiserberater Bischof Melchior Khlesl, der Erfinder der „Kompositionspolitik“

Blickt man nach Böhmen, wo mit Ferdinand, dem Neffen von Rudolf und Matthias, der nächste machtbewusste Habsburger ante portas stand, zumal Matthias keinen Thronfolger anzubieten hatte, dann fällt wenige Jahre vor Ausbruch des großen Krieges noch ein realpolitischer Umstand auf: Zwar gab es Räte, die gemischt konfessionell aufgestellt waren, etwa den Rat der „30 Defensoren“ zum Schutz der böhmischen Verfassung. Exekutive Befugnisse hatte aber alleine der Rat der „Zehn Regenten“, die vom Hause Habsburg nach dem Motto „Katholiken bevorzugt“ bestellt wurden.

Dass diese Regenten aus Böhmen stammten, machte sie gegen die Kritik der Aufständischen um den Grafen Heinrich Matthias von Thurn, dem zentralen Motor hinter dem Zweiten Prager Fenstersturz, nicht immun. Die Aufständischen beriefen sich auf den noch unter Rudolf ausgehandelten „Majestätsbrief“, der den Böhmen freie Religionsausübung garantierte.

Der Zweite Prager Fenstersturz

Der Zweite Prager Fenstersturz, eine bewusste Anlehnung an den (ersten) Prager Fenstersturz im 15. Jahrhundert beim Ausbruch des Hussitenaufstandes, sollte nach dem Wunsch der Aufständischen nicht nur die Durchsetzung der Gültigkeit des „Majestätsbriefes“ bringen.

Public Domain

Bis heute von Mythen umrankt: Der Zweite Prager Fenstersturz

Die Aufständischen um den Grafen von Thurn und Graf Andreas Schlick sahen ihr Recht auf Versammlung durch ein von Kaiser Matthias verfasstes Schreiben, das eine protestantische Ratszusammenkunft verbat, verraten. In der offiziellen Lesart der Protestanten waren die kaiserlichen Statthalter Jaroslaw von Martinitz und Wilhelm von Slavata die Autoren des kaiserlichen Schreibens, das in Wien nur vom Kaiser signiert worden wäre. Sie waren gemeinsam mit dem Sekretär die Opfer des Zweiten Prager Fenstersturzes, der sich am 23. Mai 1618 in den oberen Ratsstuben der Prager Burg zutrug - und der keine Todesopfer zur Folge hatte, auch wenn der von Friedrich Schiller tradierte rettende Misthaufen ebenso wenig existierte wie ein von der himmlischen Mutter Maria gespannter Schutzschirm für Martinitz und Slavata.

Public Domain

Europa als Wasteland des Krieges. Bildende Kunst und Literatur tradieren die Erfahrung von drei Jahrzehnten. „Wir sund doch nunmehr ganz, ja mehr denn ganz verheeret“, schreibt Andreas Gryphius.

Ferdinand als Widerpart

Tatsächlicher Widerpart für Thurn und seine Aufständischen war der neu gewählte böhmische König Ferdinand, der anders als seine Onkel komplett antiständisch, dafür aber entschlossen gegenreformatorisch orientiert war. Gegen Ferdinand, der ab 1619 Kaiser im Reich werden sollte, stellten die zunächst erfolgreichen und bis vor die Tore Wiens expandierenden Protestanten den lebensfrohen Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz zu ihrem Kandidaten für die böhmische Krone auf.

„Sollte es so sein, dass die Böhmen im Begriff ständen, Ferdinand abzusetzen und einen Gegenkönig zu wählen“, orakelte der Kurfürt von Köln, „so möge man sich gleich auf einen zwanzig-, ja dreißig-, ja vierzigjährigen Krieg gefasst machen.“

Friedrich, angetrieben von seiner Frau und Tochter des englischen Königs, nahm die Wahl an - mit den bekannten Folgen, die nicht nur in die bekannte Schlacht auf dem Weißen Berg (1620) und zu dem Aufstieg neuer Herrschaftstypen, allen voran dem listig-skrupellosen Albrecht von Wallenstein, führten. Europa stürzte sich für drei Jahrzehnte in eine Auseinandersetzung, in der sich die auf aggressive Gegenreformation getrimmte Casa de Austria und ein, wie der Historiker Heinz Schilling schreibt, „nicht minder entschlossener Calvinismus“ gegenüberstanden.

Buchhinweise

- Peter H. Wilson: Der dreißigjährige Krieg. Eine europäische Tragödie. Theiss.

- Herfried Münkler: Der Dreißigjährige Krieg. Europäische Katastrophe, deutsches Trauma 1618-1648. Rowohlt.

- Brockmann, Schilling (u. a.): Mitten in Europa. Deutsche Geschichte von den Anfängen bis zur Gegenwart. Siedler.

Der Krieg und die Deutung

In zahlreichen nationalen Geschichtsschreibungen werden die folgenden Kriege, die unter den Überbegriff „Dreißigjähriger Krieg“ zusammengespannt werden, auch gerne unter religiös-ideologischen Vorzeichen gedeutet. Etwa, wenn der tschechische Historiker Josef Polisensky schreibt, dass in dem großen Krieg der katholisch-autokratische Feudalismus und die bürgerlich-republikanische Bürger- und Handelswelt nördlicher Prägung aufeinandergeprallt wären.

Die Realität des Krieges züchtete, wie man in Geschichtsbänden immer wieder zu lesen bekommt, „Wolfsnaturen“. Etwa, wenn man sich den von Schiller bis Alfred Döblin literarisch verewigten Wallenstein ansieht. Überhaupt schlägt im Dreißigjährigen Krieg die Stunde der Literatur. Grimmelshausen und Andreas Gryphius werden sehr drastische bis abenteuerliche Schilderungen des europäischen Wastelandes hinterlassen.

Und dass man heute noch zahlreiche Vorstellungen vom Dreißigjährigen Krieg als historisch bare Münze nimmt, liegt nicht zuletzt an der literarischen Tradierung dieses großen Fanals, das seinen Schlusspunkt erst mit dem Westfälischen Frieden 1648 finden sollte. „Die Geschichte dieses Krieges ist immer auch die Geschichte seiner Darstellungen – jedenfalls im Hinblick auf die Wahrnehmung des Krieges bei den Deutschen“, so der Befund des Historikers Herfried Münkler mit Blick auf die Quellen von Grimmelshausen bis Daniel Kehlmann.

Links: