Viele potenzielle Verlierer

US-Präsident Donald Trump hat den 2015 mit dem Iran besiegelten Atomdeal aufgekündigt - ein Schritt, der auch wirtschaftlich vieles durcheinanderwirbeln könnte. Die Ölpreise gingen aus Sorge vor Angebotsengpässen in die Höhe, die weitere Entwicklung ist unklar. Auch für europäische Banken und Unternehmen tun sich viele Fragen auf.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Rund 50 österreichische Unternehmen haben Niederlassungen im Iran. Wie es für sie nach dem Ausstieg der USA aus dem Iran-Atomdeal und der Ankündigung neuer Sanktionen durch Washington weitergeht, steht in den Sternen. „Die Überlegungen der Unternehmen reichen vom sofortigen Stopp der Iran-Aktivitäten bis hin zu einem möglichst langen Aktivsein im Rahmen des neuen Sanktionskorsetts“, sagte am Mittwoch der Außenwirtschaftschef der Wirtschaftskammer (WKÖ), Michael Otter. Schon bisher agierten Unternehmen, die auch in den USA tätig waren, im Iran äußerst vorsichtig - keinesfalls sollte das größere Geschäft in den Vereinigten Staaten gefährdet werden.

Oberbank als Pionier

Wie unsicher die rechtliche Lage schon bisher war, zeigt sich auch am Beispiel Oberbank. Diese hatte im September des Vorjahres als erste europäische Bank ein Rahmenkreditabkommen mit dem Iran unterzeichnet. Dieses ermöglicht von der Oesterreichischen Kontrollbank (OeKB) gedeckte Finanzierungen mit Laufzeiten von mehr als zwei Jahren. Vergeben wurde aber bisher aufgrund von rechtlichen Bedenken kein einziger Kredit, sagte Oberbank-Sprecher Frank Helmkamp am Mittwoch. Nun werde die Lage neu analysiert.

Iran wird Thema für EU-Präsidentschaft

Die einseitige Aufkündigung des Atomabkommens mit dem Iran durch die USA hat auch den Ministerrat beschäftigt. Dass jetzt alles ins Wanken gerät, könnte der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft ab Juli eine neue Aufgabe bescheren.

Selbiges steht zahlreichen Großfirmen bevor, die im Iran tätig sind. Besonders betroffen wären die europäischen Flugzeugbauer Airbus und ATR sowie der US-Rivale Boeing. Stark engagiert im Iran sind die französischen Autobauer Peugeot und Renault, auch Volkswagen hat im vergangenen Jahr damit begonnen, Fahrzeuge in das Land zu exportieren. Der Industrieriese Siemens hatte 2017 einen Sonderertrag von 130 Millionen Euro verbucht, weil Aufträge im Iran nach dem Ende der Sanktionen wieder auflebten. Serica Energy aus Großbritannien muss schauen, was aus einem gemeinsam mit Iranian Oil Co (UK) Ltd. betriebenen britischen Gasfeld in der Nordsee wird. Betroffen ist auch der französische Ölkonzern Total.

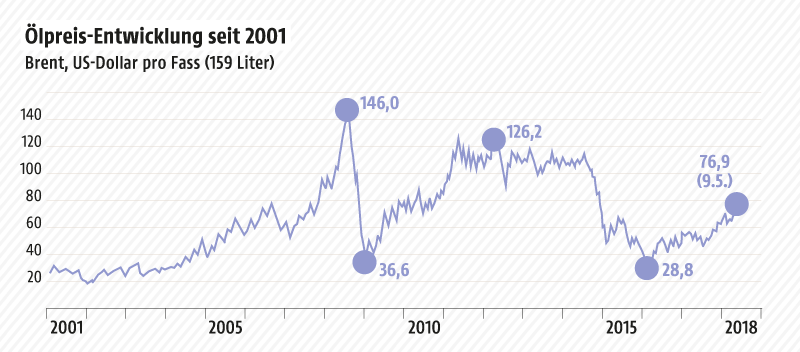

Grafik: APA/ORF.at; Quelle: APA

Umwälzungen auf dem Ölmarkt

Neu verteilt werden nach dem Ende des Iran-Deals auch die Karten auf dem globalen Ölmarkt. Die Furcht vor einem Angebotsmangel bei Rohöl ließ die Preise kräftig steigen. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent und das US-Öl WTI kletterten am Donnerstag mit 77,82 Dollar beziehungsweise 71,75 Dollar je Fass auf die höchsten Stände seit dreieinhalb Jahren. Seit Wochenbeginn legten sie damit 3,9 beziehungsweise 2,9 Prozent zu. Damit kosten die beiden maßgeblichen Rohölsorten so viel wie zuletzt Ende 2014.

Zu den wieder verhängten US-Sanktionen gehört auch die Aufforderung an Abnehmer iranischen Rohöls, die Käufe binnen 180 Tagen zu reduzieren. Wie sich diese - in erster Linie China, die Europäische Union, Indien, Japan, Südkorea und die Türkei - verhalten werden, ist aber unklar. Dass China den US-Sanktionen umfänglich folgt, gilt angesichts des Handelsstreits mit Trump als unwahrscheinlich. Auch die EU hat angekündigt, an dem Abkommen mit dem Iran festzuhalten. Einige Fachleute halten daher die Auswirkungen der US-Sanktionen auf den Ölmarkt für eher gering.

Auch Saudi-Arabien bemühte sich, die Investoren auf dem Ölmarkt zu beruhigen. Es seien bis zum Sommer oder sogar Herbst keine handfesten Auswirkungen zu erwarten, sagte ein Insider. Das Königreich sei bei Bedarf auch bereit, durch eine Steigerung seiner Produktionskapazitäten für eine Stabilisierung zu sorgen. Das werde es jedoch „nicht im Alleingang“ tun. Saudi-Arabien stimme sich eng mit den Vereinigten Arabischen Emiraten ab, die dieses Jahr den Vorsitz der Organisation erdölexportierender Länder (OPEC) innehaben.

Krise in Venezuela führte zu Verknappung

Allerdings ist der Ölmarkt derzeit angespannt, schon kleine Angebotsverknappungen können große Folgen haben. Grund ist einerseits eine Fördergrenze, die die OPEC und Russland durchgesetzt haben. Außerdem ist das globale Rohölangebot knapp, weil die Förderung im Krisenland Venezuela, das im Besitz der größten Ölreserven der Welt sein soll, in den vergangenen Jahren dramatisch geschrumpft ist. Seit 2015 ist die Tagesproduktion um 40 Prozent abgestürzt, da in dem Land Investitionen in die maroden Förderanlagen fehlen. In Venezuela herrscht wegen einer desaströsen Wirtschaftslage Mangelwirtschaft.

Andreas Pfeifer über die Zukunft des Iran-Deals

ZIB-Auslandschef Andreas Pfeifer erklärt, wie realistisch das Vorhaben der EU ist, an dem Iran-Abkommen festzuhalten, und welche Folgen die Aufkündigung des Deals durch Trump hat.

Vergebliches Warten auf Aufschwung

Für die Bevölkerung des Iran sind die Aussichten jedenfalls düster, der erhoffte Aufschwung ist nach dem Inkrafttreten des Atomdeals nicht eingetreten. Zwar wurden jedes Jahr 600.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, doch das reichte nicht aus - vor allem für junge, akademisch ausgebildete Frauen und Männer fehlen die Stellen. 2016 waren unter den 20- bis 29-Jährigen mit Hochschulbildung 36 Prozent der Männer und 50 Prozent der Frauen arbeitslos.

Vor der Wahl von Trump kamen ausländische Investoren vorsichtig auf den Iran zu. Nach Angaben des Internationalen Währungsfonds (IWF) waren im Jahr 2016 zwölf Milliarden US-Dollar an ausländischer Finanzierung für verschiedene Projekte zugesagt worden, investiert wurden nur 2,1 Mrd. Das größte Hindernis blieben die US-Sanktionen, die nicht in Zusammenhang mit dem Atomprogramm standen und daher weiter galten, sowie fehlende Klarheit über die rechtlichen Rahmenbedingungen. „Bis heute wagt keine größere Bank, im Iran Geschäfte zu tätigen, weil sie fürchtet, in den Vereinigten Staaten dafür belangt zu werden. Mit Trumps Vertragsbruch haben sich die Hoffnungen vieler Iraner auf ein normales Leben zerschlagen“, kommentierte am Mittwoch die „Neue Zürcher Zeitung“ („NZZ“).

Chinesische Hoffnungsträger

Die letzten Hoffnungen ruhen nun auf China, einem der größten Handlungspartner des Iran. Nicht nur wächst Pekings Ölbedarf laufend, auch dürfte sich das Interesse, den USA in dem Streit entgegenzukommen, in Grenzen halten. Chinas Einfluss auf dem internationalen Parkett sei gestiegen, im Nahen Osten könnte das Land - gemeinsam mit Europa und Russland - „am ehesten das Vakuum füllen, das die USA zurückgelassen haben“, sagte Alex Vatanka, Professor am Middle East Institute in Washington, zur Nachrichtenplattform Business Insider. Vatanka: „Die Chinesen haben sich bei den Atomverhandlungen zurückgehalten und sich stattdessen auf die Handelsbeziehungen konzentriert. Langfristig haben sie sich dadurch mehr Einfluss und Schlagkraft verschafft.“

Links: