Paläste, Brücken und Baracken

Otto Wagner hat die Moderne auf radikale Weise in baulicher Form ausgedrückt und damit Wien geprägt wie kein anderer Architekt. Mit „Otto Wagner“ widmet das Wien Museum der im April vor 100 Jahren verstorbenen Ikone eine Schau, die Wagners Vielfalt einfängt, dessen künstlerische Entwicklung nachzeichnet und verdeutlicht, woher gängige Missverständnisse in Bezug auf Wagners Werk kommen.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Um Platz für „Otto Wagner“ zu schaffen, musste die Dauerausstellung des Wien Museums im ersten Stock des Gebäudes vorübergehend weichen - auf der dreifachen Fläche der herkömmlichen Sonderausstellungen des Wien Museums vermittelt die Schau ein höchst ausführliches Bild des am 11. April 1918 im 77. Lebensjahr verstorbenen Architekten. Es ist die größte Ausstellung, die seit den frühen 1960er Jahren über Wagner gezeigt wird.

Ein Labor moderner Architektur

Ausstellungshinweis

„Otto Wagner", bis 7. Oktober, Wien Museum, dienstags bis sonntags 10.00 bis 18.00 Uhr. Zur Ausstellung ist im Residenz Verlag eine Publikation (544 Seiten, 50 Euro) erschienen.

Wagner leistete im Bereich Städtebau ebenso Großes wie als Planer der Stadtbahn, zahlreicher Zinshäuser, Villen und Monumentalbauten. Und Wagner hat genauso Möbel und Alltagsgegenstände bis hin zu Kleinteiligem wie Mokkaservice und Besteck entworfen. Mit seinen neuen Ansätzen löste er gestalterische Revolutionen aus und publizierte seine Ansichten öffentlichkeitswirksam. Die Funktionalität hatte in seinen Augen im Vordergrund zu stehen, die Architektur dem Menschen zu dienen. Auch Hygiene war ein großes Thema.

Der Anspruch bestand darin, den neuen Zeiten baulich gerecht zu werden und verkommene Dogmen über Bord zu werfen. „Wagner und sein Umfeld waren rund um 1900 das wichtigste Labor für moderne Architektur in Europa“, sagt Andreas Nierhaus, Architekturkurator im Wien Museum, der die Ausstellung gemeinsam mit Eva-Maria Orosz gestaltet hat, im Gespräch mit ORF.at.

Erfolge, Rückschläge, Brüche

„Wir haben befunden, dass es zum 100. Todestag notwendig ist, Wagners gesamtes Werk zu zeigen“, erklärt Orosz den Ansatz der Ausstellung, die chronologisch aufgebaut ist - eine Struktur die angesichts Wagners bewegter Karriere und der steten gestalterischen Transformation seiner Entwürfe überaus Sinn hat. Orosz: „Erfolge, Rückschläge und vor allem die Brüche werden umso besser sichtbar.“

Wien Museum

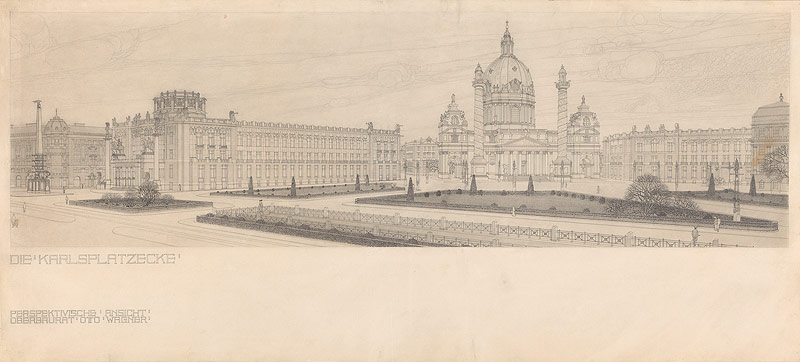

Beinahe wäre Wagners Stadtmuseum am Karlsplatz gebaut worden. Doch zu mehr als einer Schablone für das Museum reichte es nicht.

Weit gespannter Bogen

„Otto Wagner“ spannt einen Bogen, der von Wagners Anfängen als Architekt im Zeichen des Historismus, dessen Ideal die Antike war, in den 1860er und 1870er Jahren bis zur radikalen Sachlichkeit seines Spätwerks reicht. Letzteres bezeugen die nüchternen Fassaden der Häuser in der Döblergasse, die 1912 vollendet wurden. „Sogar der Einfluss des Barocks wird in seinem Frühwerk noch sichtbar“, erklärt Nierhaus die konservative Basis des späteren Revolutionärs, „der das Tor zum 20. Jahrhundert weit aufgemacht hat“.

Das Museum als Museumsthema

Das Wien Museum bringt sich im Rahmen der in zwölf thematische Gruppen gegliederten Schau auch selbst ins Spiel. Bereits beim Betreten der Ausstellung ist ein großes Modell des von Wagner entworfenen, jedoch nie gebauten Stadtmuseums am Karlsplatz zu sehen. Wagner widmete sich dem Projekt von Ende der 1890er Jahre bis kurz vor dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs, um damit letztlich eine schwere Niederlage zu erleiden.

Wien Museum

Kunstvolle Architekturzeichnungen sind wesentlicher Teil der Schau, wie diese Perspektive des nie gebauten Stadtmuseum am Karlsplatz aus dem Jahr 1910

„Bürgermeister Lueger wollte sich mit dem Museum ein Denkmal setzen, hat aber kalte Füße bekommen“, so Nierhaus über das Ende des Projekts, dem jahrelange Debatten und Streitereien zwischen Befürwortern, Kritikern und der Politik vorangegangen waren und das am Standort des heutigen Wien Museums hätte umgesetzt werden sollen. Gebaut wurde erst in den 1950er Jahren nach Plänen von Oswald Haerdtl.

Wenn sich die Zeiten wenig ändern

Wobei es eine gewisse Ironie birgt, dass sich der längst anvisierte Um- und Ausbau des heutigen Wien Museums ähnlich in die Länge zieht wie zu Luegers Zeiten. Eigentlich hätte der Spatenstich für ein generalüberholtes Museum längst erfolgen sollen, doch es gibt nach wie vor Diskussionen betreffend die Finanzierung, was das Projekt mehrfach verzögert hat. Auch hinsichtlich des Denkmalschutzes wurde debattiert. Der Ausstellungstext formuliert es diplomatisch: „Der Karlsplatz ist bis in die Gegenwart ein Ort städtebaulicher und architektonischer Auseinandersetzung geblieben.“

Das florale Missverständnis

Die Rezeption Wagners sei aber auch mit vielen Missverständnissen verbunden, sagt Orosz – etwa was die florale Phase Wagners rund um 1900 betrifft: „In der generellen Wahrnehmung gegenüber Wagner dominiert diese Phase. Damals war sie nur von kurzer Dauer.“ Viele Faktoren hätten zu dieser verzerrten Wahrnehmung beigetragen, die Wagner auf blumigen Jugendstildekor reduziert: „Etwa die Dominanz von Gebäuden wie dem Majolikahaus im Wiener Stadtbild spielt hier eine Rolle“, so Orosz.

Peter Kainz

Wagners Badezimmer mit der berühmten gläsernen Badewanne

Umso mehr versucht „Otto Wagner“, zu differenzieren. Wagners Fürsprecher, Gegner und sein familiäres Umfeld sind ebenso Thema wie die kargen Jahre während des Krieges, in denen er sich neuen Aufgaben wie der Planung von Baracken widmete. Nierhaus: „Wagners Entwürfe gelten als Ei des Columbus im Barackenbau.“

Der gefährdete Wagner

Großprojekte wie das Spital am Steinhof und Gebäude wie die Postsparkasse werden von der Schau, die auf über 1.000 Quadratmeter rund 450 Ausstellungsstücke bietet, ebenso eingehend thematisiert und in den Gesamtkontext gesetzt - zwei Schlüsselwerke Wagners mit einer Gemeinsamkeit abseits der musealen Präsentation.

Die zukünftige Nutzung der Wagner’schen Werke liegt im Unklaren. Am Montag wurden Pläne bekannt, das Spitalsareal zum Universitätsstandort der Central European University (CEU) von Milliardär George Soros umzufunktionieren. Konkrete Details enthielt die Absichtserklärung aber nicht.

Noch weniger ist zur zukünftigen Widmung der Postsparkasse bekannt, die 2013 von der BAWAG an den Immobilieninvestor Rene Benko veräußert wurde, der eine Neigung zu luxuriösen Projekten aller Art hat. Spekulationen hinsichtlich eines Hotelbetriebs wurden bereits laut. Wobei unklare Nutzungsverhältnisse stets eine potenzielle Bedrohung für wertvolle Bausubstanz aller Art bedeuten. Nierhaus: „Ziel einer solchen Ausstellung muss es auch sein, Öffentlichkeit und eine gewisse Sensibilität zu schaffen.“

Link:

Johannes Luxner, für ORF.at