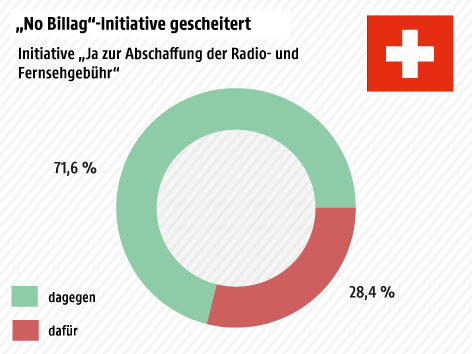

Große Mehrheit sagt Nein zu Abschaffung

71,6 Prozent haben bei der Volksabstimmung über die Rundfunkgebühren in der Schweiz am Sonntag mit Nein gestimmt, wie sich nach Auszählung aller Stimmen gezeigt hat. Bei Umfragen vor der Abstimmung lag die Ablehnung bei gut 60 Prozent. Der überwiegend durch Gebühren finanzierte Rundfunksender SRG zeigte sich erleichtert. Generaldirektor Gilles Marchand kündigte gleichzeitig ein Sparprogramm und Programmreformen an.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Die Wahlbeteiligung lag bei 54,11 Prozent. Das Votum fiel damit überraschend eindeutig aus. Die Befürworter der Kampagne - benannt nach dem Unternehmen Billag, das die Rundfunkgebühren einzieht - hatten die Abschaffung der Abgabe in Höhe von jährlich 451 Schweizer Franken (rund 390 Euro) gefordert.

APA/ORF.at

Nur SVP stellte sich hinter Initiative

Die rechtspopulistische Schweizerische Volkspartei (SVP) hatte sich als einzige Partei hinter „No Billag“ gestellt. Ins Leben gerufen wurde die Initiative vor mehr als vier Jahren in einer Zürcher Bar durch liberale Jungpolitiker, die der Schweizer FDP nahestehen.

Heute zählen zu den Befürwortern allerdings hauptsächlich Teile der Schweizer Wirtschaft und Personen, die der rechtskonservativen SVP nahestehen. So zum Beispiel Olivier Kessler, Mitinitiator von „No Billag“ und Vizepräsident des Liberalen Instituts in Zürich. Zuvor war er Chefredakteur der „Schweizerzeit“, dem Sprachrohr der SVP.

Grafik: ORF.at; Quelle: SRG

Auch die SVP-Politiker Christoph Blocher und Roger Köppel wollten die Rundfunkgebühren abschaffen. Der 77-jährige Milliardär Blocher war Bundesrat und gilt heute noch als Chefstratege der Partei. Er besitzt zudem ein Drittel der „Basler Zeitung“, die im August 2017 den Verlag Zehnder mit seinen 25 Gratisblättern gekauft hat. Nationalrat Köppel ist Herausgeber der als rechtskonservativ eingestuften „Weltwoche“. Er gehört außerdem jener Fraktion an, die die SVP trotz interner Kritik von „No Billag“ überzeugen konnte und die Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) als „Erziehungsanstalt der Nation“ bezeichnet.

Prominente Stimmen gegen Abschaffung

Die Unterstützer sehen in der SRG hingegen einen Garanten für unabhängigen Journalismus in den vier Landessprachen Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch. So hatten Politiker aus allen möglichen Lagern sowie Prominente aus der Sportwelt und der Chef der Schweizer Großbank UBS, Sergio Ermotti, für ein Nein bei der Abstimmung geworben.

Bei einem Erfolg des Volksentscheids hätte dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk das Aus gedroht. Die SRG mit ihren 6.000 Angestellten wird zu 75 Prozent durch die Abgaben finanziert. Auch 21 regionale Radio- und Fernsehsender erhalten einen Teil der Gebühren. Insgesamt hängen 13.500 Arbeitsplätze direkt oder indirekt an der Abgabe.

„Werden nicht nichts machen“

In einer Reaktion sagte Marchand, die Initiative habe eine wichtige Debatte losgetreten. Eines sei sicher: „Wir werden nicht nichts machen.“ Das „No Billag“-Initiativkomitee kündigte laut „NZZ“ an, den Druck auf die SRG auch nach dem mehr als klaren Abstimmungsresultat aufrechterhalten zu wollen.

Schweizer stimmen für Rundfunkgebühren

Die Initiative für die Abschaffung der Rundfunkgebühren in der Schweiz ist klar gescheitert. 71,6 Prozent der Stimmberechtigten haben sich für das Beibehalten der Gebühren ausgesprochen.

Der öffentlich-rechtliche Rundfunk müsse jedenfalls „abspecken“. Als Grund für die Niederlage sahen die Initiatoren des Volksentscheids eine „Angstmacherei seitens der Gegner, dass es zu einem Lichterlöschen“ in den Rundfunkanstalten komme. Das habe „Eindruck in der Bevölkerung gemacht“. Die SRG will nach eigenen Angaben binnen fünf Jahren 100 Millionen Franken einsparen. 20 Millionen Franken sollen reinvestiert werden.

Gebühren größte Einnahmequelle

Für den Schweizer öffentlichen-rechtlichen Rundfunk sind die Gebühren die größte Einnahmequelle. Das Budget, mit dem die SRG die Programme in Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch finanziert, besteht zu 75 Prozent aus Fernseh- und Radiogebühren. Im Jahr 2016 wies man Gesamteinnahmen von 1,64 Mrd. Franken aus. 400 Millionen Franken wurden durch Sponsoring und TV-Werbung eingenommen, 1,2 Mrd. Franken stammten hingegen von den Schweizern und Schweizerinnen.

Von den Gebühren, die das Inkassounternehmen Billag jährlich einhebt, fließt außerdem ein Teil an insgesamt 34 private Radio- und TV-Stationen. Sie werden mit 61 Mio. Franken unterstützt. Laut einer Umfrage des Medienmagazins „Edito“ wären die meisten Sender, insbesondere die dreizehn Fernsehstationen und die neun nicht kommerzorientierten Radios, in ihrer Existenz bedroht gewesen. Denn die Gebühren machen auch einen Großteil ihres Budgets aus.

Diskussion auch in Österreich und Deutschland

Der Rundfunkbeitrag in der Schweiz ist einer der höchsten in Europa. Im kommenden Jahr soll er aber auf 365 Franken gesenkt werden. Gleichzeitig wird das Gebührenmodell umgestellt: Künftig muss wie auch bei der Haushaltabgabe in Deutschland jeder Haushalt zahlen, unabhängig davon, ob tatsächlich ein Empfangsgerät vorhanden ist. Auch in Deutschland und Österreich wird derzeit über die Bedeutung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks diskutiert.

In Österreich gibt es Forderungen, die Gebühren abzuschaffen und stattdessen Mittel aus dem Budget bereitzustellen. Im Frühjahr soll dazu eine Medienenquete stattfinden. Allerdings sind die Gebühren sowohl in Österreich als auch in Deutschland niedriger als in der Schweiz. Deutsche zahlen jährlich 210 Euro, Österreicher zwischen 251 und 316 Euro - je nach Bundesland. Davon erhält der ORF durchschnittlich 67 Prozent als Programmentgelt. Der Rest fließt als Gebühren und Abgaben an Bund und Länder.

3sat und ORF begrüßen Ergebnis

"Die 3sat-Partner begrüßen das Ergebnis des Volksentscheids in der Schweiz“, sagte der Programmdirektor des ZDF und Vorsitzende der 3sat-Geschäftsleitung, Norbert Himmler, nach der Ablehnung der Initiative. „Die SRG war in den vergangenen 34 Jahren ein verlässlicher Partner, der einen großen Beitrag zum Erfolg des Senders geleistet hat. Der Blick der Schweizer auf die Welt der Kultur und der Wissenschaft wird nun auch weiterhin in 3sat zu erleben sein.“ 3sat wird gemeinsam von ZDF, SRG, ARD und ORF getragen.

Auch ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz gratulierte „Marchand, der SRG und der ganzen Schweiz zum klaren Ergebnis für einen starken ‚Service Public‘ in der Schweiz“. Das herausragende Ergebnis habe weit über die Schweiz hinaus Bedeutung für die Zukunft des öffentlich-rechtlichen Rundfunks. Das Ergebnis sei auch Auftrag für die SRG, sich umfassend weiterzuentwickeln und dabei auf die „ermunternden wie kritischen Stimmen zu hören“. Der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm nannte die Ablehnung der Initiative „ein wichtiges Signal für unabhängigen Qualitätsjournalismus auch über die Schweiz hinaus“.

Medienminister Gernot Blümel (ÖVP) kommentierte das Ergebnis der Volksabstimmung folgendermaßen: „Unabhängig vom Ergebnis der Abstimmung in der Schweiz hoffe ich auf einen Anstoß für einen echten, sachlichen medienpolitischen Diskurs in Österreich. Denn genau das fehlt bei uns.“

Links: