Privat statt öffentlich?

Jeder Schweizer Haushalt, in dem sich Geräte zum Empfang von Radio- und Fernsehprogrammen befinden, muss umgerechnet 451 Franken (391 Euro) im Jahr zahlen. Das könnte sich nun ändern. Denn am Sonntag stimmt die Schweiz über die „No Billag“-Initiative ab. Billag heißt die Firma, die die Gebühren einhebt. Vom Ausgang des Referendums hängt die Zukunft des öffentlichen Rundfunks ab.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Künftig - so der Wunsch der „No Billag“-Initiatoren - soll sich die öffentlich-rechtliche Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG) allein durch Werbeeinnahmen oder Pay-TV finanzieren. Dafür soll der Artikel 93 der Schweizer Bundesverfassung so abgeändert werden, dass der „Bund oder durch ihn beauftragte Dritte“ künftig keine Empfangsgebühren mehr erheben dürfen. Außerdem darf der Staat weder Radio- und Fernsehstationen subventionieren noch diese „in Friedenszeiten“ betreiben.

Reuters/Arnd Wiegmann

Der ehemalige SVP-Bundesrat Christoph Blocher spricht sich für die Abschaffung der Gebühren aus

Streichen wollen die Gebührengegner auch den bestehenden Passus, wonach öffentlich finanzierte Programme verpflichtet sind, sachlich und ausgewogen zu berichten, Kultur und Bildung zu fördern und die „Besonderheiten des Landes und die Bedürfnisse der Kantone“ zu berücksichtigen. Stattdessen soll der Bund „regelmäßig“ Konzessionen für Radio und Fernsehen versteigern.

Befürworter aus der rechten Ecke

Ins Leben gerufen wurde „No Billag“ vor mehr als vier Jahren in einer Zürcher Bar durch Jungfreisinnige, liberale Jungpolitiker, die der Schweizer FDP nahestehen. Heute zählen zu den Befürwortern allerdings hauptsächlich Teile der Schweizer Wirtschaft und Personen, die der rechtskonservativen Schweizer Volkspartei (SVP) nahestehen. So zum Beispiel Olivier Kessler, Mitinitiator von „No Billag“ und Vizepräsident des Liberalen Instituts in Zürich. Zuvor war er Chefredakteur der „Schweizerzeit“, dem Sprachrohr der SVP.

Ein Ex-Privater für SRG

Der ehemalige Sat1-Chef Roger Schawinski, selbst Gründer des ersten Schweizer Privatradiosenders und Privatfernsehsenders, argumentierte im Februar in der ZIB2, warum es für die Schweiz ein duales System inklusive Gebührenfinanzierung brauche.

Auch die SVP-Politiker Christoph Blocher und Roger Köppel wollen die Rundfunkgebühren abschaffen. Der 77-jährige Milliardär Blocher war Bundesrat und gilt heute noch als Chefstratege der Partei. Er besitzt zudem ein Drittel der „Basler Zeitung“, die im August 2017 den Verlag Zehnder mit seinen 25 Gratisblättern gekauft hat. Nationalrat Roger Köppel ist Herausgeber der als rechtskonservativ eingestuften „Weltwoche“. Er gehört außerdem jener Fraktion an, die die SVP trotz interner Kritik von „No Billag“ überzeugen konnte und die SRG als „Erziehungsanstalt der Nation“ bezeichnet.

Reuters/Arnd Wiegmann

SVP-Politiker Roger Köppel gilt als größter Fürsprecher der „No Billag“-Initiative

Sie alle argumentieren ihr Engagement mit dem Wunsch nach mehr Entscheidungsfreiheit des Einzelnen und der Unternehmen. „Jeder soll selbst entscheiden können, für was er sein hart erarbeitetes Geld ausgeben möchte“, heißt es auf der Website der „No Billag“-Initiative. Kritiker werfen ein, dass es den Medientreibenden der SVP vorrangig um die Abschaffung des Öffentlich-Rechtlichen geht, weil sie den ohnehin schon konzentrierten Markt unter sich aufteilen möchten. Stimmt nicht, sagen die „No Billag“-Befürworter. Die SRG könnte selbstverständlich Sendungen anbieten, müsse sich aber durch Pay-TV und Werbeeinnahmen finanzieren.

Kritiker: Ohne Gebühren kein öffentlicher Rundfunk

Doch für die SRG-Spitze und die meisten „No Billag“-Gegner ist klar: Wenn das Gebührensystem fällt, gehen beim öffentlichen Rundfunk die Lichter aus. Innerhalb weniger Monate müssten die rund 6.000 Angestellten entlassen und der Betrieb der 17 Radio- und sieben Fernsehsender eingestellt werden. Damit stehe die „mediale Grundversorgung“ - vor allem in der rätoromanischen Schweiz - auf der Kippe. Denn am Ende, so erklären die Initiativen „Nein zu No Billag“ und „Sendeschluss? Nein!“, würden „reiche Politiker und Investoren“ den Medienmarkt beherrschen.

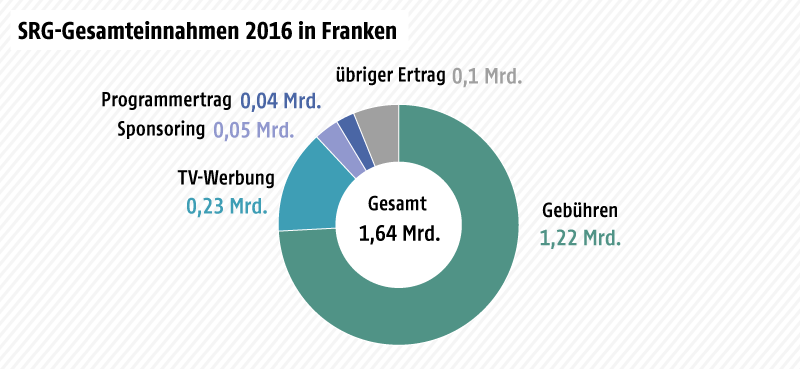

Grafik: ORF.at; Quelle: SRG

Für den Schweizer öffentlichen-rechtlichen Rundfunk sind die Gebühren die größte Einnahmequelle. Das Budget, mit dem die SRG die Programme in Deutsch, Französisch, Italienisch und Rätoromanisch finanziert, besteht zu 75 Prozent aus Fernseh- und Radiogebühren. Im Jahr 2016 wies man Gesamteinnahmen von 1,64 Milliarden Franken aus. 400 Millionen Franken wurden durch Sponsoring und TV-Werbung eingenommen, 1,2 Milliarden Franken stammten hingegen von den Schweizern und Schweizerinnen.

Von den Gebühren, die das Inkassobüro Billag jährlich einhebt, fließt außerdem ein Teil an insgesamt 34 private Radio- und TV-Stationen. Sie werden mit 61 Millionen Franken unterstützt. Laut einer Umfrage des Medienmagazins „Edito“ wären die meisten Sender, insbesondere die dreizehn Fernsehstationen und die neun nicht kommerzorientierten Radios, in ihrer Existenz bedroht. Denn die Gebühren machen einen Großteil ihres Budgets aus.

Werbung als Alternative zu Gebühren?

Während die „No Billag“-Gegner sagen, dass nur Gebühren ein gleichwertiges Angebot für alle Sprachregionen der Schweiz garantieren, betonen „No Billag“-Befürworter - allen voran der Schweizerische Gewerbeverband (SGV) -, dass der Rundfunk auch ohne Gebührenfinanzierung bestehen bleiben kann - durch Werbung und Pay-TV. Außerdem sollen laut SGV-Plänen Sendungen, die auf dem Markt keine Finanzierung finden, vom Bund gefördert werden.

Für den Wiener Wissenschaftler Matthias Karmasin, der über Medienökonomie publiziert, wäre eine Finanzierung über Werbung und Pay-TV möglich, aber „nicht wünschenswert“, wie er sagt, denn das würde einen „radikalen Umbau“ des Schweizer Rundfunks bedeuten. „Werbefinanzierte Medien haben ein anderes Programm als öffentliche Sender, weil sie Personen im Alter von 14 bis 49 Jahren erreichen müssen. Das ist die Zielgruppe, von der man sagt, sie sei konsumkräftig und für die Werbung am relevantesten.“

Grafik: ORF.at; Quelle: SRG

Auch mit einem Pay-TV-Modell werde sich das Programm laut Karmasin „dramatisch verändern“. Bisher hätten sich im bezahlten Fernsehen nämlich nur die Sparten Sport und Unterhaltung etablieren können. „Für Information und Kultur gibt es nichts Vergleichbares“, sagt der Forscher und fügt hinzu, dass die SRG-Sender mit einer Markt bezogenen Finanzierung wohl nicht mehr alle ansprechen werden. „Aber was machen wir dann mit jenen, die nicht zur Zielgruppe gehören oder sich Pay-TV nicht leisten können? Schließen wir sie vom demokratischen Prozess aus?“

Mehrheit gegen Abschaffung der Gebühren

Freilich kann derzeit über solche Szenarien nur spekuliert werden. Die Schweizer entscheiden nämlich erst am Sonntag über die „No Billag“-Initiative. In einer im Februar publizierten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts gfs.bern (im Auftrag der SRG) sprachen sich 65 Prozent der Befragten gegen die Abschaffung der Gebühren aus. Bestimmt oder eher dafür wären nur 33 Prozent gewesen.

Grafik: ORF.at; Quelle: SRG

Damit hat sich der Nein-Trend seit der ersten SRG-Umfrage von Mitte Jänner verstärkt: Damals sprachen sich nämlich 60 Prozent gegen, aber immerhin 38 Prozent der Befragten für die Abschaffung der Rundfunkgebühren aus. Im Lager der SVP-Sympathisanten sind gemäß gfs.bern 56 Prozent für die Initiative, zehn Prozent weniger als noch im Jänner. Bei den restlichen Parteien gehört die Mehrheit laut jüngster Umfrage zu den „No Billag“-Gegnern.

Für den Fall, dass die Mehrheit der Schweizer tatsächlich gegen die „No Billag“-Initiative votiert, soll die SVP bereits an einer Initiative zur Halbierung der Rundfunkgebühren basteln, die derzeit 451 Franken (391 Euro) betragen. In Deutschland und Österreich, wo der Druck auf den öffentlichen Rundfunk ebenfalls zugenommen hat, sind die Gebühren niedriger. Deutsche zahlen jährlich 210 Euro, Österreicher zwischen 251 und 316 Euro - je nach Bundesland. Davon erhält der ORF durchschnittlich 67 Prozent als Programmentgelt. Der Rest fließt als Gebühren und Abgaben an Bund und Länder.

Links: