Gabelung auf dem Bildungsweg

In der vierten Klasse Volksschule wird festgelegt, welche Schulform Kinder für die nächsten vier Jahre besuchen werden: AHS oder NMS. In der Theorie ist die Entscheidung abhängig von der Begabung und den Leistungen, in der Realität jedoch oft vom Bildungshintergrund der Eltern – zumindest in den Städten, wo das Angebot an nahe gelegenen AHS-Standorten größer ist als auf dem Land.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Mit der Trennung nach der vierten Schulstufe hat Österreich ebenso wie Deutschland als eines der wenigen EU-Länder ein differenziertes Schulsystem. Ein System, über das der deutsche Soziologe Heinz Bude sagt, es sortiere viel zu früh. In seinem Buch „Bildungspanik - Was unsere Gesellschaft spaltet“ schreibt Bude, man glaube „immer noch, dass beim Übergang zur fünften Klasse festgestellt werden kann, welches Kind auf die Universität gehört“ und „welches sich auf eine Facharbeiterexistenz vorbereiten soll“.

„Es kann richtig unangenehm werden“

Für viele Eltern spielen Ängste wie „Aus meinem Kind wird nichts, wenn es nicht ins Gymnasium kommt“ schon bei den Kleinsten eine Rolle, so Gabriele Kulhanek-Wehlend, Institutsleiterin an der Pädagogischen Hochschule Wien. In Schulen mit Kindern aus „höheren sozialen Schichten“ sei das sogar schon ab der zweiten Klasse zu beobachten. In der dritten Schulstufe werde die Auseinandersetzung intensiver, das Thema von den Eltern immer öfter angesprochen, „aber richtig unangenehm kann es in der vierten Klasse werden, wenn die Schularbeiten anstehen“, so Kulhanek-Wehlend: „Da werden sowohl Lehrerinnen und Lehrer als auch Kinder verstärkt unter Druck gesetzt.“

Druck von mehreren Seiten

Doch nicht nur Eltern können Druck machen. Laut einer Mutter, deren Tochter eine vierte Klasse Volksschule in Wien besucht, wird den Kindern „die Vorfreude aufs Gymnasium zerstört“. Wegen Kommentaren der Klassenlehrerin wie „Am Gymnasium werden die Lehrer keine Freude mit euch haben“ habe ihre Tochter mittlerweile keine große Lust mehr auf die AHS.

„Druck wird von mehreren Seiten ausgeübt: Eltern auf Kinder, Lehrer auf Schüler, Eltern auf Lehrer, Schüler machen sich selbst Druck“, so Karin Haslgrübler, Schulpsychologin im Wiener Stadtschulrat. Um den Kindern den Druck zu nehmen, sei es besonders wichtig, dass Anerkennung, Aufmerksamkeit und Liebe nicht nur nach erbrachter Leistung erlebt oder bei Misserfolg sogar entzogen werden, sondern unabhängig davon fixer Bestandteil im Leben des Kindes sind.

„Wenn dem Übertritt im Leben des Kindes eine übermäßig hohe Bedeutung zugemessen und dabei das individuelle Leistungspotenzial außer Acht gelassen wird, wird der Druck ins Unermessliche steigen“, so die Schulpsychologin. Die Folgen: „Prüfungsangst, Schulunlust, fehlende Motivation und Erleben von Minderwertigkeit.“

Tipps für die Entscheidung

Schon im Lauf der dritten Klasse Volksschule sei es sinnvoll, sich Gedanken über die Schule zu machen, die infrage kommt, so Haslgrübler. Sie rät Eltern, die Situation des Kindes zu berücksichtigen und „nicht die eigenen Bedürfnisse in den Vordergrund zu stellen“.

Ob eine AHS infrage kommt, hänge zuallererst von der individuellen Leistungsfähigkeit des Kindes ab. Um gemeinsam abschätzen zu können, ob das Kind dem Besuch einer AHS gewachsen ist, empfiehlt Haslgrübler ein offenes Gespräch zwischen Eltern und Lehrperson.

Doch auch andere Faktoren wie Lerneifer und selbstständiges Arbeiten sollten eine Rolle spielen. Und die Nähe zum Wohnort, denn: „Zu lange Schulwege gehen auf Kosten der Freizeit.“ Über ihre Wunschschule können sich Eltern beim Tag der offenen Tür und auf der Schulwebsite informieren, zudem können mit der Schulleitung individuelle Termine vereinbart werden.

Schülerzahlen an AHS steigen

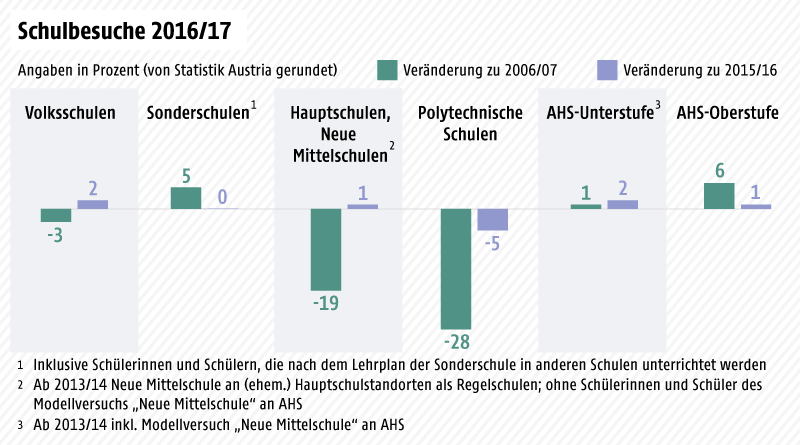

Laut Statistik Austria gab es im Schuljahr 2016/17 in der AHS-Unterstufe einen Anstieg von 1,9 Prozent im Jahresvergleich: Mit 117.829 Schülern wurde ein neuer Höchststand erreicht. In der AHS-Oberstufe reichte ein leichtes Plus von 0,5 Prozent ebenfalls für einen neuen Rekordwert von 91.906 Schülern. Auch im Zehnjahresvergleich legten beide Schularten zu, die Unterstufe um ein Prozent, die Oberstufe um 5,6 Prozent.

Grafik: ORF.at; Quelle: Statistik Austria

Voraussetzung für den Besuch der AHS ist, dass in Deutsch, Lesen und Mathematik im Zeugnis der vierten Klasse Volksschule zumindest ein Zweier steht und alle anderen Pflichtgegenstände positiv abgeschlossen werden. Bei einem Dreier in einem oder mehreren Pflichtgegenständen kann die Schulkonferenz der Volksschule trotzdem die Eignung für die AHS aussprechen.

Gesamtschule vorerst vom Tisch

In Zukunft sollen AHS zudem bei der Aufnahme von Schülerinnen und Schülern die „temporäre Möglichkeit von Eingangsverfahren“ erhalten – also stärker bei der Schüleraufnahme mitgestalten dürfen. Das sieht das Regierungsprogramm vor. ÖVP und FPÖ wollen am differenzierten Schulsystem, das die Kinder in der Sekundarstufe I auf AHS-Unterstufe, Neue Mittelschule und Sonderschule aufteilt, festhalten. Es habe sich bewährt, heißt es dazu im Regierungsprogramm. Die jahrzehntelangen Debatten der SPÖ-ÖVP-Regierungen über eine Gesamtschule sind also vorerst vom Tisch.

„Wenig effektiv und sozial ungerecht“

Dafür, dass sich das differenzierte Schulsystem „bewährt“ hat, gebe es aber „keine gesicherten wissenschaftlichen Befunde“, kritisierte die Österreichische Gesellschaft für Forschung und Entwicklung im Bildungswesen (ÖFEB) Ende Dezember 2017. Im Gegenteil: Die Ergebnisse der internationalen Bildungsforschung hätten gezeigt, dass mehrgliedrige Schulsysteme wie in Deutschland und Österreich „wenig effektiv und sozial ungerechter sind“. Je länger Kinder und Jugendliche eine gemeinsame Schule besuchen, desto weniger sei ihr Bildungserfolg von der Herkunftsfamilie abhängig.

Soziologe Bude spricht hier von einem Teufelskreis, „der die einen in der Schule erfahren lässt, dass sie wie von selbst immer besser, und die anderen, dass sie, was auch immer sie unternehmen, immer schlechter werden“.

Links: