Heimkehr mit Grippe im Gepäck

Die internationalen Zeitungen des Jahres 1918 haben die Spanischen Grippe auf Weisung der Zensur als Randnotiz abgehandelt. Man wollte Soldaten und Zivilbevölkerung nicht zusätzlich beunruhigen. Rückblickend ein Fehler, denn so konnte der Grippevirus mit den geschwächten Kriegsheimkehrern unerkannt Häfen und Bahnhöfe passieren und die Daheimgebliebenen infizieren.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

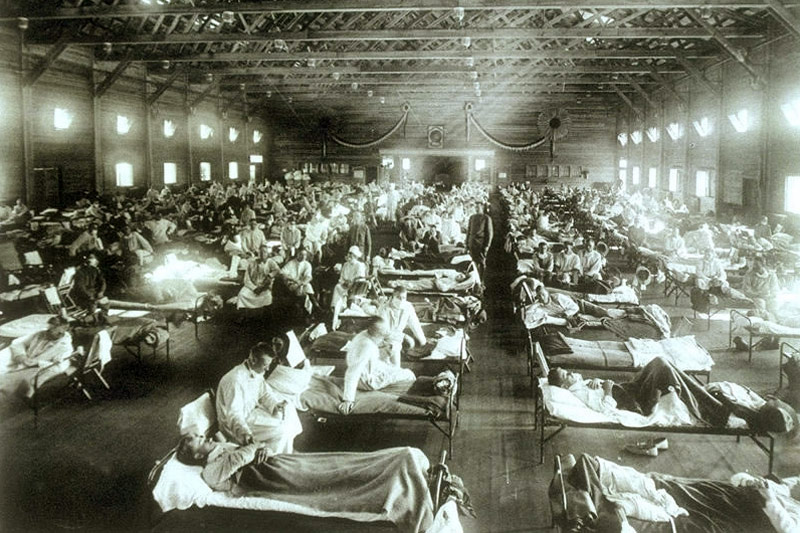

„Am Morgen des 4. März 1918 meldete sich in Camp Funston, Kansas, ein Mann namens Albert Gitchell auf der Krankenstation, mit rauem Hals, Fieber und Kopfschmerzen. Schon um die Mittagszeit gab es über hundert weitere Fälle, und in den Wochen danach meldeten sich so viele Männer krank, dass der Chief Medical Officer des Camps einen Hangar als Notlazarett beschlagnahmte, um alle Patienten unterzubringen.“

Public Domain

Kurz nach der Erkrankung von „Patient 0“ wurde in Camp Funston, Kansas, dieses Notlazarett eingerichtet

So beginnt das vierte Kapitel von Laura Spinneys Chronologie der Spanischen Grippe. Die Britin rollt die damaligen Geschehnisse anhand der Geschichten Betroffener auf. Gitchell wird in ihrem Buch, das wie ein Roman geschrieben ist, als „Patient 0“ erwähnt, also als der erste Mensch, bei dem der besonders aggressive Grippestamm vom Subtyp A/H1N1 offiziell dokumentiert wurde. In Wirklichkeit war Glitchell natürlich nicht der erste.

Mutierter Vogelvirus

Die Spanische Grippe hatte schon in den Wochen vor Gitchells Erkrankung Todesopfer gefordert, nur hatte man diesen in den Wirren des ausklingenden Weltkriegs keine besondere Bedeutung beigemessen - ja, lange Zeit hatte man die Spanische Grippe für ein Wiederaufflammen der Lungenpest gehalten.

Heute nimmt man an, dass sich die Spanische Grippe aus einem Vogelvirus entwickelt hat. So ist dieser Virus - laut aktuellen Theorien - mit wilden Wasservögeln weitergezogen und hat über deren Ausscheidungen Menschen in mehreren Ländern parallel infiziert. Diese Erstinfizierten hätten dann weitere Personen infiziert, die die Grippe mit der Wanderungsbewegung des Krieges in die Welt trugen.

Spanische Grippe - nicht aus Spanien

Als Spanische Grippe bezeichnet man diese hochansteckende Virusinfektion übrigens nur deshalb, weil sie in spanischen Zeitungen erstmals genau beschrieben wurde. Denn im neutral gebliebenen Spanien herrschte - anders als im maroden k. u. k. Österreich Anfang 1918 - keine Pressezensur.

Spanische Grippe

Die Spanische Grippe war eine Pandemie, die zwischen 1918 und 1920 durch einen Abkömmling des Influenzavirus (Subtyp A/H1N1) rund 50 Millionen Todesopfer forderte. Die Opferzahlen sind mit jenen der Pest von 1348 vergleichbar, der damals mehr als ein Drittel der europäischen Bevölkerung zum Opfer fiel.

Die Symptome, von denen die Spanier lasen, während andere Länder sie vorerst verschwiegen, waren wirklich alarmierend und gingen weit über das hinaus, was im Jahr 2018 gemeinhin unter einer „Grippe“ verstanden wird: Zwar begann die Spanische Grippe ähnlich, mit rauem Hals, Kopfweh und Fieber. Dann allerdings kippte sie in eine bakterielle Lungenentzündung. Die Patienten rangen um Luft und auf ihren Wangen zeigten sich die typischen mahagonifarbenen Flecken, die sich binnen weniger Stunden über das ganze Gesicht ausbreiteten, „bis man Farbige kaum noch von Weißen unterscheiden konnte“, wie es ein US-Militärarzt beschrieb.

„Ertrinken in den eigenen Körperflüssigkeiten“

Mit spürbarer Lust am Schauer schildert Autorin Spinney, die vor diesem Sachbuch auch zwei mindestens ebenso schaurige, historische Romane („The Doctor“, 2001, „The Quick“, 2007) geschrieben hat, den weiteren Verlauf der Krankheit: „Zuerst verfärbten sich Hände und Füße, einschließlich der Nägel, dann kroch es schwarz die Glieder empor und erfasste Bauch und Oberkörper. Wer noch bei Bewusstsein war, konnte zusehen, wie der Tod von den Fingerspitzen aus von seinem ganzen Körper Besitz ergriff.“

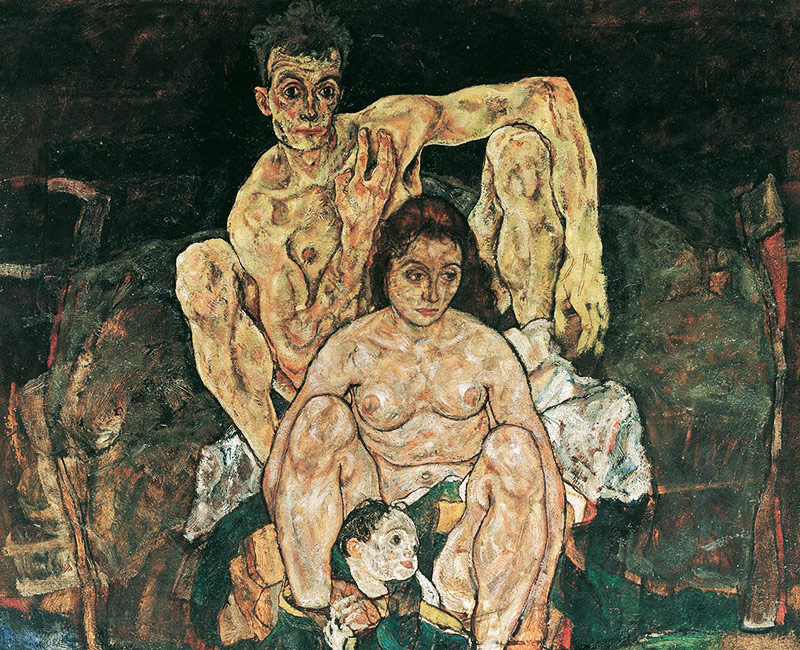

Public Domain

„Die Familie“: Kurz vor seinem Grippetod 1918 porträtierte Egon Schiele sich mit Frau und dem (nie geborenen) Sohn

Natürlich erkannten Mediziner bald den typischen Krankheitsverlauf und versuchten, dem Ursprung des neuen Erregers auf die Spur zu kommen - indem sie die Patienten aufschnitten. Was sie in den aufgeblähten Körpern fanden, war noch um einiges schrecklicher als das äußere Erscheinungsbild der Grippe: „rote, geschwollene, mit ausgetretenem Blut vollgelaufene Lungen, deren Oberfläche wässriger, rosafarbender Schleim bedeckte. Die Grippeopfer waren in ihren eigenen Körperflüssigkeiten ertrunken.“

Hanser Verlag

Laura Spinney: 1918 - Die Welt im Fieber. Carl Hanser Verlag, 377 Seiten. 26,80 Euro.

Die Welt konnte auch deshalb von der Spanischen Grippe überrollt werden, weil es um 1918 in kaum einem Land eine ärztliche Meldepflicht für Influenzafälle gab. Es existierte kein Alarmsystem, das dafür gesorgt hätte, dass sich Länder (wie kürzlich etwa bei der Vogel- und Schweinegrippe der Fall) rechtzeitig abschotten konnten. So passierte der Erreger ungehindert Landesgrenzen, und als die Influenza schließlich gegen Ende des Jahres 1918 in vielen Staaten meldepflichtig wurde und man erkannte, dass es sich um eine Pandemie handelte, war es bereits zu spät.

Keine Antibiotika und zu viel Aspirin

Den Erkrankten half es nun auch nichts mehr, wenn man die Symptome richtig deutete. Man konnte sie lediglich in Lazaretten von Familienangehörigen absondern und so vielleicht deren Leben retten. Die Ärzte selbst schadeten den Kranken oft mehr, als sie ihnen nützten. Einer gängigen Theorie nach dürfte der damals viel zu hoch dosierte neue „Wunderheilstoff“ Aspirin viele Patienten, die ohnehin schon an inneren Blutungen litten, das Leben gekostet haben.

Antibiotika waren ja noch nicht entdeckt. Und so wurden feuchte Tücher neben Krankenbetten aufgehängt und mit Karbolsäure getupft. Mancherorts schloss man auch präventiv Schulen, Theater und Gotteshäuser. Öffentliche Informationskampagnen rieten zum Gebrauch von Schneuztüchern und regelmäßigem Händewaschen; man sollte Menschenmengen meiden und viel lüften, was wohl auch heute noch ratsam ist, um sich vor der Grippe zu schützen.

Rassistische Suche nach dem Sündenbock

Die weltweite Pandemie führte lokal zu ganz unterschiedlichen Schutzmaßnahmen. In Japan kam damals die bis heute verbreitete Sitte auf, Gazemasken vor Mund und Nase zu tragen, um andere vor Ansteckung zu schützen. In anderen Ländern agierten die Mächtigen wenig behutsam und trennten etwa die Ureinwohner von den privilegierten Kolonialherren, weil man glaubte, dass die Grippe bestimmte „mindere Rassen“ schneller befiel.

In Australien machte man die Aborigines zu Sündenböcken und trennte gemischtrassige Kinder von ihren Eltern, um sie in „weißen“ Waisenhäusern zu erziehen. In Argentinien begann man damit, Menschen afrikanischen Ursprungs aus den Städten zu vertreiben. Und die Nordamerikaner glaubten, den Ursprung der Krankheit in den damals massenweise zugewanderten italienischen Gastarbeitern zu erkennen.

Aber natürlich machte das Virus keinen Unterschied zwischen Kolonialherren und Unterdrückten, Eingesessenen und Zugewanderten - sie starben alle gleich. Nur, dass es mit der Ansteckung dort ein bisschen schneller ging, wo die Menschen dicht gedrängt miteinander lebten und schliefen. Sprich in den Massenquartieren der Diener- und Arbeiterschaft, aber auch im Schützengraben und in den überfüllten Zügen, mit denen die Kriegsheimkehrer quer durch Europa zu ihren Familien unterwegs waren.

Krankheit erstickte aus Mangel an „Brennstoff“

Am Ende fand niemand eine Kur gegen die Spanische Grippe. In Wien nicht und auch nirgends sonst. Es erging der Krankheit wie einem Feuer, dem der Brennstoff ausgeht. Die Menschen waren entweder erkrankt, wieder genesen und somit immunisiert. Oder gestorben. Neuinfektionen wurden somit seltener und fanden nach 1920 kaum noch statt.

Spinney hält es für möglich, dass die Grippe 100 Millionen Menschen das Leben kostete. Allein in Indien seien mehr Menschen an der Influenza gestorben, als Soldaten im Ersten Weltkrieg umkamen, rechnet Spinney vor. Und wahrscheinlich übertreibt sie auch nicht, wenn sie schreibt: Die Spanische Grippe ist die bestverschwiegene Katastrophe der modernen Menschheitsgeschichte.

Historischer „Unfug“ oder „brillant“?

Spinneys Buch, das genau 100 Jahre nach dem Aufflammen der Krankheit erscheint, ist spannend zu lesen und wird Anklang finden bei allen, die sich für eine mentalitätsgeschichtliche Weltsicht begeistern. Aus einem Kaleidoskop von Einzelgeschichten spinnt die Autorin ein Stimmungsbild und legt ihren Fokus dabei weniger auf die klassischen Eckdaten des Kriegsverlaufs als auf dessen Begleiterscheinungen. Kritikern wie dem Rezensenten der „Süddeutschen Zeitung“ („SZ“) erscheint diese Heransgehensweise unseriös. Er wirft der Autorin vor, sich „nicht für Fakten zu interessieren“, und tut den Band als „Unfug“ ab.

Die Rezensentin des „Spiegel“ begeistert sich dagagegen über Spinneys „brillanten Perspektivwechsel“, ohne den man „den Ersten Weltkrieg nicht verstehen“ könne. Die Wahrheit liegt vermutlich in der Mitte. Eine letztgültige Abhandlung über die Wirkungsgeschichte der Krankheit liefert Spinney sicher nicht, dazu fehlt es an Zahlen, Daten, Statistiken und deren Auswertung. Spinney bezieht sich lieber auf zeitgenössische Tagebücher, Briefe, Romane und Zeitungsnotizen. Mit Hilfe dieser oft sehr privaten Geschichten gelingt ihr allerdings eine äußerst plastische Blitzlichtaufnahme der Welt von 1918, schockgefroren im Angesicht des Todes.

Links:

Maya McKechneay, für ORF.at