Der „sinnlose, brutale“ Seuchentod

Zu Beginn der Grippe-Epidemie, im Frühjahr 1918, hat die Zensur der maroden k. u. k. Monarchie noch jeden Unterton des Alarmismus unterdrückt. Im November 1918 war es dann aber vorbei mit dem Kaiser und mit dem Krieg. Ab sofort konnte die Presse Daten zur Grippe veröffentlichen und mitteilen, welche Institutionen, Schulen, Kinos wegen der Ansteckungsgefahr geschlossen blieben.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Auch in Wien hatte die Spanische Grippe Einzug gehalten. Eines ihrer frühesten Opfer könnte der am 6. Februar 1918 verstorbene Maler Gustav Klimt gewesen sein. Nach einem Schlaganfall kam er ins Allgemeine Krankenhaus, wo er sich mit einem unbekannten grippösen Lungeninfekt ansteckte. Vielleicht die Spanische Grippe?

Projekt ANNO

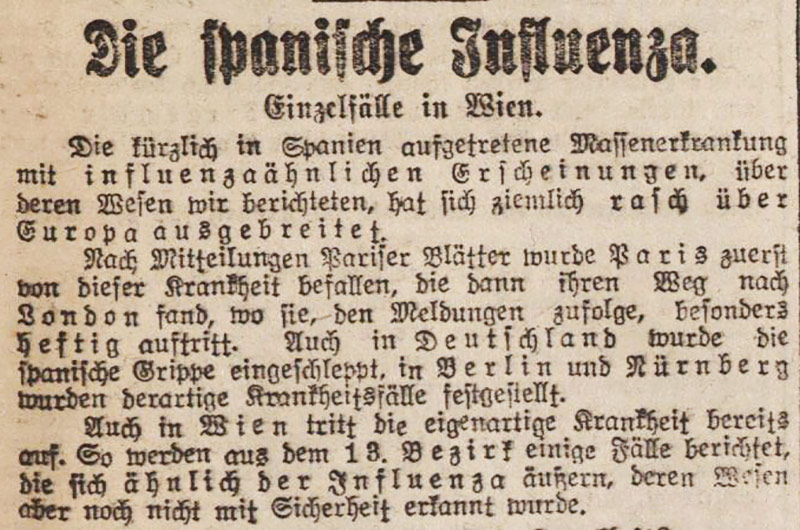

Am 2. Juni 1918 konstatiert die „Illustrierte Kronen Zeitung“ vorsichtig „Einzelfälle in Wien“

Schiele malt im Grippefieber

Sicher weiß man es dagegen von seinem Malerkollegen Egon Schiele. Tieftraurig ist die Geschichte seines Gemäldes „Die Familie“. Schiele porträtierte darauf seine Frau Edith und im Vordergrund, wie aus ihrem Schoß gleitend, einen kleinen Buben. Eine Familie, die so nie existieren sollte. Denn Edith starb im Oktober 1918, als sie mit dem ersten Kind im sechsten Monat schwanger war. Schiele starb drei Tage später, mit gerade mal 28 Jahren, nachdem er in der Zwischenzeit „Die Familie“ gemalt hatte.

Auch Sigmund Freud verlor seine geliebte Tochter Sophie, die mit ihrem dritten Kind schwanger war, an die Spanische Grippe. Einen Tod, den Freud später als einen „sinnlosen, brutalen Akt des Schicksals“ bezeichnen sollte.

Projekt ANNO

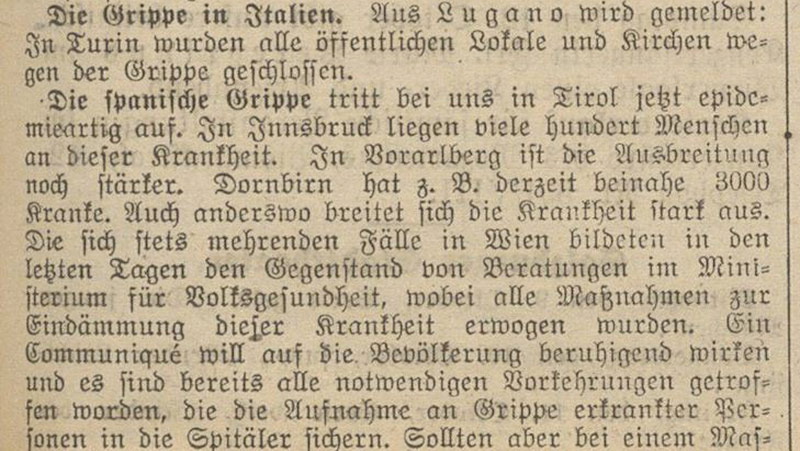

„Die Salzburger Wacht“, 9. Oktober 1918, erstaunlich offen: In Innsbruck und Vorarlberg breitet sich die Seuche aus

In der österreichischen Presse war dagegen zunächst noch wenig von der Spanischen Grippe zu lesen. Irgendwo in einer Randnotiz wurde sie vielleicht abgehandelt. Am 2. Juni 1918 spielte etwa die „Neue Illustrierte Kronen Zeitung“ die Seuche herunter: „Die spanische Influenza. Einzelfälle in Wien“. Mit Vorliebe schrieb die Presse aber über die Grippe in anderen Städten - und dort durfte sie dann auch tragisch sein.

Krank sind nur die anderen Städte

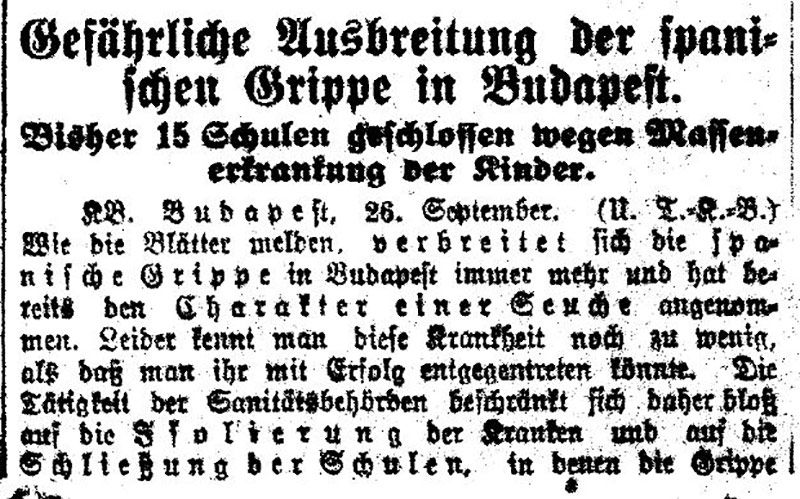

Eine Wiener Zeitung titelte etwa am 26. September 1918: „Gefährliche Ausbreitung der Spanischen Grippe in Budapest“. Zu einem Zeitpunkt, als die Seuche auch in Wien längst auch Fuß gefasst hatte.

Projekt ANNO

„Neue Zeitung“ vom 27. September 1918: In Budapest werden bereits Schulen geschlossen

Unter dem Titel „Die Opfer der Grippe in Wien“ formulierte das „Neuigkeits (Welt) Blatt“ am 6. Oktober 1918 mit kritischen Untertönen: „Die ausgestellten amtlichen Ausweise der Krankheits- und Todesfälle in Wien für die letzte Septemberwoche geltend zeigen, dass die Anzahl der Todesfälle für Lungenentzündung und Lungenrippenfellentzündung sich um 87 gegen die Vorwoche vermehrt und auf 199 gestiegen ist. In dieser Ziffer tritt die neue Seuche in Erscheinung, deren Opfer bisher unter die an Lungenentzündung gestorbenen gezählt wurden. Die Verordnung, nach der die Erkrankungen an der neuen Seuche als anzeigepflichtig zu behandeln seien, ist noch nicht herausgekommen.“

Schulen schließen „nach eigenem Ermessen“

Am 5. Oktober erging aber laut „Illustrierter Kronen Zeitung“ zumindest vom niederösterreichischen Landesschulrat die Weisung, dass die Schulen „nach eigenem Ermessen“ und „eventuell nach Anhörung eines Amtsarztes oder des Schularztes“ ganze Klassen oder die gesamte Anstalt schließen können, falls Grippefälle aufgetreten sind. Diese Regelung war noch vorsichtig und galt vorerst bis 20. Oktober. Und trotzdem regte sich sofort Widerstand in der Arbeiterschaft, die das Ausmaß der Bedrohung wohl nicht einschätzen konnte: Wie sollten Väter und Mütter arbeiten gehen, wenn die Kinder unbeaufsichtigt durch die Straßen ziehen?

Projekt ANNO

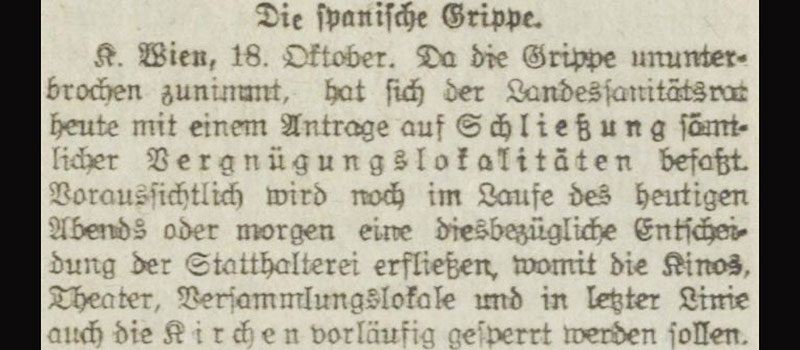

„Grazer Tagblatt“, 18. Oktober 1918: In Wien erwägt man komplette Schließung u. a. von Schulen und Kinos

Der k. u. k. Minister für Volksgesundheit drängte unterdessen die deutsche Regierung, Österreich eine größere Menge Aspirin zu überlassen, da man selbst diesen Wirkstoff nicht in ausreichend zur Verfügung stellen könne. Zugleich betonte der Minister laut „Kronen Zeitung“ vom 10. Oktober einmal mehr seine Fehleinschätzung, dass die Epidemie von 1918 viel milder ausfalle und „weniger Todesfälle“ fordern werde als die Influenzaseuche des Winters 1889/90.

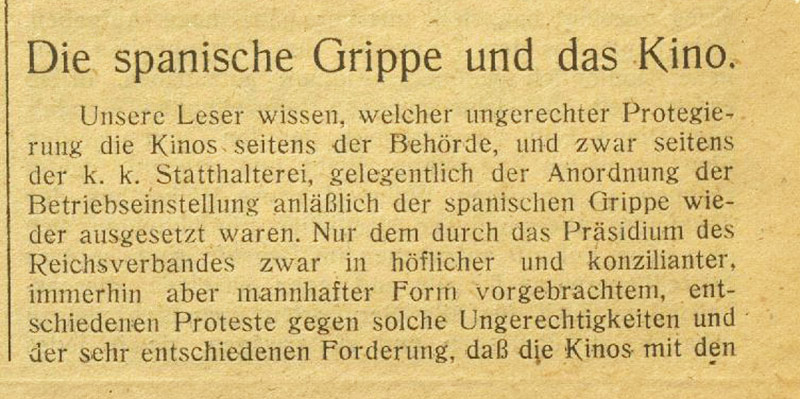

Kinobesitzer wollen nicht zusperren

Im Zentralorgan der österreichischen Kinobesitzer äußerte Mitte November 1918 ein Autor Unmut über die Schließung der Lichtspielhäuser wegen Ansteckungsgefahr. Es fiele doch ohnehin niemandem ein, ins Kino zu gehen, wenn er an Grippe leide. Nicht sehr weitsichtig von dem Herrn, zumal die Menschen ja bereits ansteckend waren, noch bevor sie selbst an Symptomen litten, aber doch menschlich, hatten doch die Kinobesitzer im Hungerwinter 1918 zugleich mit einem Heizverbot zu kämpfen, das wegen der Mangelwirtschaft für alle „Vergnügungsstätten“ erlassen worden war. Das Interesse einzelner (der Lokal- und Kinobesitzer) lief hier offensichtlich dem Interesse des Kollektivs zuwider.

Projekt ANNO

„Der Kinobesitzer“, 16. November 1918 - eine Branche wehrt sich gegen die Schutzmaßnahmen

Und wie überall auf der Welt war man auch in Wien um eine Kur gegen die tödliche Grippe bemüht: Immer wieder verkündeten die Zeitungen angebliche Fortschritte von Wiener Ärzten und Wissenschaftlern, denn gegen solche hatte auch die Zensur nichts einzuwenden.

Wiener Grippekur mit Quecksilber

Die britische Wissenschaftsjournalistin Laura Spinney schildert in ihrem Buch „1918 - Die Welt im Fieber“ (ohne Namen zu nennen) das Experiment eines Wiener Arztes, der einer Testgruppe von 21 Grippeinfizierten flüssiges Quecksilber injiziert und geglaubt habe, ein Heilmittel gefunden zu haben, weil keine der Testpersonen an der Grippe gestorben sei. Aus heutiger Sicht muss man allerdings vermuten, dass alle 21 mit zeitlicher Verzögerung am hochgiftigen Quecksilber selbst gestorben sein müssen - wenn die Geschichte so stimmt.

Projekt ANNO

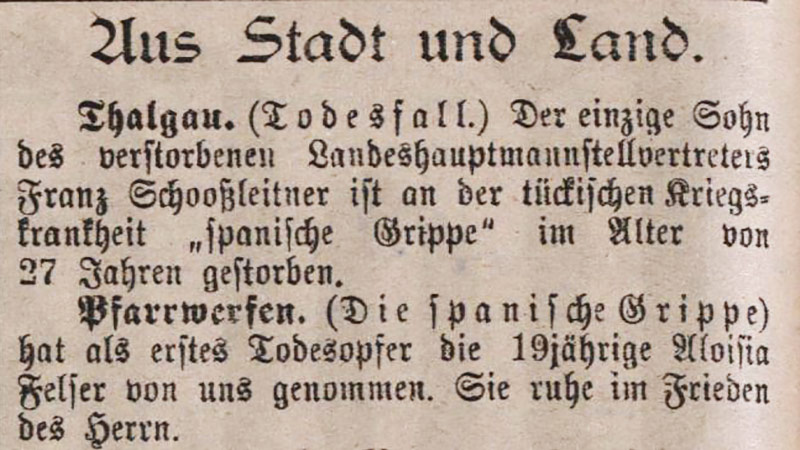

„Der Volksfreund“, 26. Oktober 1918: Auch in Pfarrwerfen und in Thalgau in Salzburg wird gestorben

Berichte wie diese kurieren heutige Leser jedenfalls von Anfällen der Nostalgie: Denkt man an die Grippe, ist man froh, im Jahr 2018 zu leben. Denn hundert Jahre nach der großen Pandemie gibt es nicht nur wirksame Impfungen. Die Gefahr, an den Folgen einer Grippeinfektion zu sterben, ist dank des medizinischen Fortschritts mittlerweile gering.

Links:

Maya McKechneay, für ORF.at