Hohe Motivation zu arbeiten

In Österreich weht Arbeitslosen zunehmend ein rauer Wind entgegen. Im Laufe des Jahres möchte die Regierung die Regeln für das Arbeitslosengeld verschärfen, wie genau soll in den kommenden Monaten bekannt werden. Bereits jetzt zeichnet sich aber eine Gruppe ab, die es besonders stark treffen könnte: junge Arbeitslose.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Mehr Treffsicherheit im Sozialsystem haben sich ÖVP und FPÖ auf die Fahnen ihrer Regierung geheftet. Das soll sich auch beim Arbeitslosengeld widerspiegeln, wo die Koalition die „Durchschummler“ ins Visier nehmen möchte. Mit Verschärfungen müsste rechnen, wer erst kurz Sozialbeiträge eingezahlt habe und sich „durchschummeln“ wolle, hieß es Mitte Jänner von Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP).

Und Infrastrukturminister und Regierungskoordinator Norbert Hofer (FPÖ) formulierte es in einer Fernsehdiskussion so: „Wenn zum Beispiel jemand in sehr jungen Jahren beschließt ‚Ich will meinen Beitrag am Arbeitsmarkt nicht leisten‘ - dann kann diese Person nicht gleich behandelt werden wie der Arbeitnehmer, der 55 Jahre alt ist, unverschuldet die Arbeit verliert und dann ähnliche Leistungen bekommt wie die andere Person.“

Langzeitstudie für Wien

Rund 80.000 Menschen unter 30 Jahren waren 2017 im Jahresschnitt in Österreich als arbeitslos gemeldet. Das ist fast ein Achtel weniger als noch im Jahr zuvor. Und auch die Zahl derer, die sechs Monate oder länger ohne Job waren, ist in ähnlichem Ausmaß zurückgegangen. Verstecken sich unter ihnen tatsächlich so viele junge Menschen, die bewusst das Sozialsystem ausnutzen?

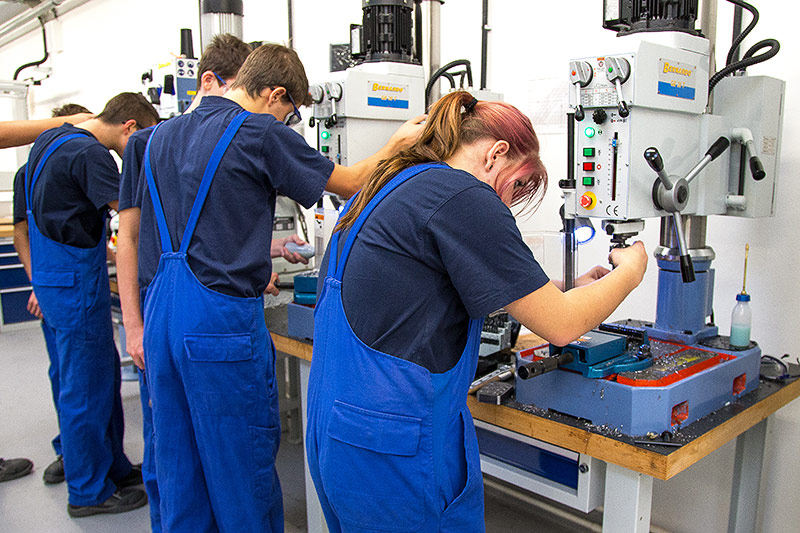

APA/Roland Schlager

1.200 beim AMS gemeldete junge Menschen wurden für die Studie befragt

Zumindest in Wien sind Bernhard Kittel und Monika Mühlböck solche „Durchschummler“ kaum begegnet. Kittel ist Vorstand des Instituts für Wirtschaftssoziologie an der Universität Wien, Mühlböck ebendort wissenschaftliche Mitarbeiterin. Gemeinsam mit ihrer Kollegin Nadia Steiber haben sie in den vergangen drei Jahren im Auftrag des Sozialministeriums die Situation von jungen Arbeitslosen in Wien untersucht.

Ergebnisse zeigen keine „Durchschummler“

2014 befragten sie mehr als 1.200 beim AMS gemeldete Personen zwischen 18 und 28 Jahren; rund die Hälfte von ihnen ein Jahr später noch ein zweites Mal. Mit drei Dutzend der jungen Menschen führte das Team darüber hinaus qualitative Interviews - ging also noch einmal in die Tiefe. In den Fragebögen hätten sich auch Fragen nach der Arbeitsmotivation und den unternommenen Suchanstrengungen gefunden, sagte Mühlböck im Gespräch mit ORF.at. Aber „aus den Ergebnissen lassen sich überhaupt keine ‚Durchschummler‘ finden.“

Zwar räumen Mühlböck und Kittel eine „mögliche Verzerrung in den Daten“ ein, da man niemand zur Teilnahme an einer Befragung zwingen könne. „Es kann natürlich sein, dass die von der Regierung identifizierten ‚Durchschummler‘ sich auch durch unsere Fragen ‚durchgeschummelt‘ haben“, so Kittel gegenüber ORF.at. Dass es sich dabei um eine nennenswerte Zahl handelt, hält der Soziologe aber für unwahrscheinlich: „Meine Vermutung ist, dass wir hier doch über eine sehr, sehr kleine Randgruppe sprechen“, sagte der Universitätsprofessor.

Was sich in der Wiener Langzeitstudie gezeigt hat: Junge Menschen wollen arbeiten - und zwar aus einem inneren Antrieb heraus. Um diese intrinsische Arbeitsmotivation festzumachen, nutzt die Wissenschaft gerne die Frage nach einem fiktiven Lottogewinn, der für das restliche Leben reicht. Von den befragten jungen Arbeitslosen in Wien gaben 83 Prozent an, sie würden auch in so einem Fall weiterarbeiten. Laut Kittel liegt das über dem internationalen Durchschnitt. Aber auch im Vergleich zur restlichen Bevölkerung in Österreich hätten die jungen Menschen eine höhere Motivation angegeben, sagte Mühlböck.

Stigmatisierung mit Folgen

Allerdings: Je länger die Arbeitslosigkeit andauert, desto mehr rückt der innere Antrieb nach hinten, und andere Faktoren treten in den Vordergrund: Wen Geldsorgen plagen, sucht in der Arbeit erst einmal weniger die persönliche Erfüllung als das finanzielle Auskommen. Dazu kommen gesellschaftlicher Druck und Stigmatisierung. Mühlböck spricht vom „Narrativ des faulen Arbeitslosen, der eh selber Schuld ist, dass er keinen Job findet.“

Das müsse sich dringend ändern, findet die Wissenschaftlerin. Denn es führe dazu, dass die Leute sich nicht mehr trauen, über ihre Situation zu sprechen. Genau das ist laut der Forscherin aber fatal. „Denn über Bekannte und Verwandte und die Bekannten der Bekannten finden sie am häufigsten wieder einen Job“, sagte Mühlböck. Das gehe aus den in der Studie erhobenen Daten auch sehr deutlich hervor.

Falscher Job als Weg zurück in die Arbeitslosigkeit

Jedoch liegt die Lösung nicht immer in einem neuen Job allein. Gerade dann, wenn die neue Arbeit nicht die passende ist. Bei vielen der jungen Menschen sinke dann die Erwartung, irgendwann einmal ihren Wunschberuf auszuüben. „Da geht es nicht um Astronaut oder solche Dinge, da geht es um handfeste Berufe, das was sie gelernt haben“, sagte Kittel. Wer im falschen Job lande, „den findet man dann relativ bald auch wieder in der Arbeitslosenstatistik“.

Das bestätigen auch die Zahlen der Studie: Zwei Drittel der Befragten waren nach einem Jahr immer noch oder wieder arbeitslos. Aus der Arbeitslosigkeit einen langfristigen Job zu finden, entspricht laut Mühlböck oftmals schlicht nicht der Realität. „Sie sind arbeitslos, finden einen kurzfristigen Job, werden wieder arbeitslos, finden wieder einen Job.“

Viele Arbeitsverhältnisse sind auch weit davon entfernt, davon leben zu können. Für die Wissenschaftlerin sind es "auch die Arbeitgeber, die im Endeffekt das Sozialsystem ausnutzen. Eben dadurch, dass sie jemand geringfügig beschäftigen können, da es Leute gibt, die das machen, weil sie ja dann eh noch Arbeitslosengeld beziehen können“.

Formale Bildung spielt große Rolle

Dazu kommt: Ein großer Teil der jungen Arbeitslosen hat gar nicht die Möglichkeit, groß wählerisch zu sein. Besonders stark von Arbeitslosigkeit betroffen sind Menschen mit einem niedrigen Bildungsabschluss. Und weil in Österreich Menschen mit Migrationshintergrund auf der Bildungsleiter noch immer schwerer nach oben gelangen, finden sich auch von ihnen überdurchschnittlich viele unter den jungen Arbeitslosen.

ORF.at/Carina Kainz

Mit dem Grad der Ausbildung steigt die Chance auf einen Job

Es sei für sie überraschend gewesen, wie wichtig der Bildungsabschluss wirklich sei, meinte Mühlböck. „Es heißt immer, in Österreich zählt die formale Bildung so viel. Aber das mit den eigenen Fakten auch nochmal zu sehen, ist schon beeindruckend“, sagte die promovierte Politologin. Sowohl sie als auch Kittel sehen in der Bildung den entscheidenden Schlüssel.

Auch wenn damit nicht gemeint sei, alle aufs Gymnasium zu schicken, so Kittel. Vielmehr müsse man Bildungs- und Arbeitsmarktpolitik stärker verschränken. Als konkretes Beispiel nennt der Wirtschaftssoziologe die Stärkung des dualen Ausbildungssystems. Die Berufsausbildung in Österreich sei eigentlich „ein extrem gutes System, das nur ein bisschen modernisiert gehört“, sagte der Uniprofessor. Im Moment sieht er in der Arbeitsmarktpolitik freilich eher „ein Herumdoktern an Symptomen und nicht ein Bearbeiten des Übels“.

Links:

Martin Steinmüller-Schwarz, ORF.at