Folgen für Europa befürchtet

Die US-Telekomaufsicht FCC hat am Donnerstag die Netzneutralität gekippt. Das bedeutet: Daten im Internet müssen von US-Providern künftig nicht mehr gleichbehandelt werden. Sie können nun bestimmte Datenströme bevorzugen und andere drosseln oder blockieren - quasi bezahlte Überholspuren für Anbieter und Nutzer, die es sich leisten können.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Befürworter der Netzneutralität befürchten weitreichende Konsequenzen. Sie sehen in dem Prinzip die Voraussetzung für ein freies und gleichberechtigtes Internet. Anderer Meinung war die FCC, die mit drei republikanischen zu zwei demokratischen Stimmen gegen die Netzneutralität stimmte. Die Gegner argumentierten, dass die Regelung den Wettbewerb und die Entwicklung des Marktes behindern würde.

EU beharrt auf „Schutz“ der Netzneutralität

In den USA fürchten Verbraucherschützer, Unternehmen und Nutzer, dass sich das Internet dadurch schleichend, aber fundamental verändern wird. Auch über die Folgen für Nutzer in Europa wird spekuliert. Die EU-Kommission kündigte am Freitag an, an dem Prinzip der Netzneutralität festhalten zu wollen. Man werde diese „weiter schützen“, teilte Digitalkommissar Andrus Ansip mit. Das Recht auf einen Zugang zum Internet ohne Blockaden oder Verlangsamungen sei „im EU-Recht verankert“.

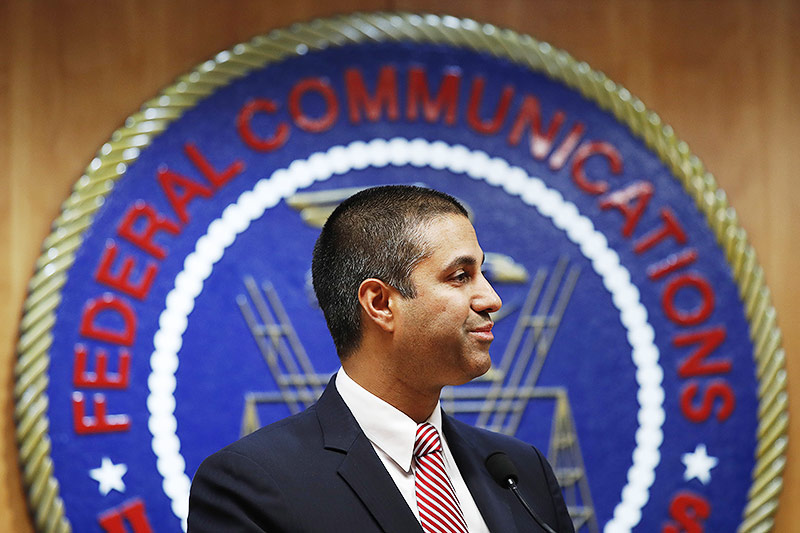

APA/AP/Jacquelyn Martin

Der FCC-Vorsitzende Ajit Pai war treibende Kraft hinter der Entscheidung. Er war von US-Präsident Donald Trump nominiert worden. Pai war früher für den Telekommunikationskonzern Verizon als Berater tätig

Seit 2016 gilt in der EU die Verordnung zur Netzneutralität. Dieser zufolge dürfen Inhalte durch Netzanbieter nicht blockiert, verlangsamt oder gegen Bezahlung beschleunigt und bevorzugt werden. Dem Beschluss waren allerdings harte Verhandlungen vorausgegangen, in denen ein Aufweichen der Netzneutralität im Austausch für einen Fall der Roaminggebühren knapp verhindert werden konnte.

Nicht hundertprozentig wasserdicht

Und hundertprozentig wasserdicht ist die Netzneutralität auch in der EU nicht. „Spezialdienste“, etwa Internet-TV-Angebote, dürfen auch in der EU privilegiert behandelt werden. Für juristische Querelen sorgen auch immer wieder die Netzneutralität aushöhlende Mobilfunkmodelle, mit denen Streamingdienste wie Netflix und Spotify ohne Datenverbrauch genützt werden können - zu ihnen gehört etwa das A1-Paket „Free Stream“, das derzeit von der Regulierungsbehörde RTR geprüft wird.

Zu einem ähnlichen deutschen Tarif, dem Angebot „StreamOn“ der deutschen Telekom, gab es am Freitag eine Rüge der Bundesnetzagentur. Zum Schutz der Netzneutralität müsse die Telekom das Angebot anpassen. Die Telekom kündigte rechtliche Schritte gegen die Entscheidung an. Im Zusammenhang mit ähnlichen Tarifen verweisen Kritiker auch immer wieder auf den portugiesischen Mobilfunker MEO. Dieser bietet für verschiedene Apps und Anwendungsgebiete Packages um jeweils fünf Euro. Was abonniert ist, wird nicht vom Datenguthaben abgezogen.

„Eher Kabel-TV als offenes Netzwerk“

Unmittelbare Folgen für hierzulande werden derzeit nicht befürchtet. Laut Experten dürften Nutzer in der EU die Folgen des US-Beschlusses aber über Umwege zu spüren bekommen - nicht zuletzt, weil ein großer Teil der in Europa konsumierten Inhalte aus den USA kommt.

Das zeigt sich etwa im Bereich Film und TV, wo nun eine enorme Konzentration befürchtet wird. Schon jetzt sind viele US-Provider eng mit Unterhaltungsproduzenten verflochten, unter anderem soll der Medienkonzerns Time Warner bald vom Telekommunikationsriesen AT&T übernommen werden. Erwartet wird, dass die Provider künftig ihre eigenen Dienste bevorzugen werden - ein Milliardengeschäft.

Praktisch könnte das so aussehen, dass jeder Provider einen „hauseigenen“ Streamingdienst unterhält. Wer dann noch zusätzlich einen anderen Dienst, etwa Netflix, nutzen will, muss dann extra in die Tasche greifen - ganz zu Schweigen von Netflix selbst. Das Internet werde dabei ein „Pfand zwischen Unternehmen, die Fernsehunterhaltung verkaufen wollen“, schreibt etwa das Techportal The Verge. Es drohe zu einem Produkt zu verkümmern, das „eher dem Kabel-TV gleicht als dem bisherigen, offenen Netzwerk“, schreibt Netzpolitik.org.

Schlechte Chancen für kleine Unternehmen

Zudem wird befürchtet, dass aufgrund der fehlenden Ressourcen vor allem kleine, innovative und den Providern nicht genehme Unternehmen unter die Räder kommen werden. Mit Vielfalt bei Meinung und Angebot könnte es dann schnell zu Ende gehen - übrig bleibt eine noch größere Konzentration als sie mit großen Playern wie Google, Facebook, Netflix und Amazon ohnehin bereits Realität ist. Netzaktivisten sehen darin eine Bedrohung für die Informations- und Meinungsfreiheit im Netz.

Google, Facebook und Co. auf den Barrikaden

Heftiger Protest kam ohne Umschweife von großen Onlinekonzernen wie Google, Facebook und Twitter, die von den neuen Regeln wohl besonders stark betroffen wären. Google teilte mit, man wolle weiter für ein freies Netz kämpfen. Facebook-Chefin Sheryl Sandberg schrieb, die Entscheidung sei „enttäuschend und schädlich“. Provider sollten nicht bestimmen, was Menschen online sehen können. Man werde mit dem Kongress und anderen für ein freies Internet arbeiten.

Bei Twitter sprach man von einem „Schlag gegen Innovation und Meinungsfreiheit“. Man werde für ein freies Internet und die „fehlgeleitete“ Entscheidung kämpfen. Auch Netflix kritisierte die „fehlgeleitete Entscheidung“ und schrieb vom Beginn eines „langen Rechtsstreits“.

Auch die Internet Association, ein Lobbyverband, in dem die wichtigsten US-Onlinekonzerne organisiert sind, kündigte eine Prüfung der rechtlichen Möglichkeiten an. Auch mehrere demokratische Politiker, darunter der Attorney General von New York, Eric T. Schneiderman, kündigten weitere Schritte an.

Links: