Für Wirtschaft und die Wissenschaft

Die im Jahr 1817 gestartete österreichische Brasilien-Expedition gilt als eine der bedeutendsten wissenschaftlichen Expeditionen des frühen 19. Jahrhunderts. Initiiert wurde die Forschungsreise anlässlich der Vermählung der Habsburgerin Leopoldine mit dem Thronfolger Brasiliens, Dom Pedro I. Zehntausende naturkundliche Objekte gelangten auf diesem Weg nach Wien.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

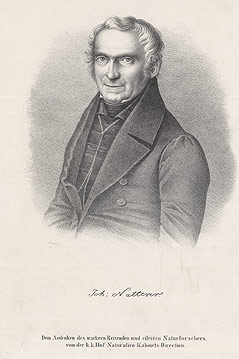

Zoologie, Botanik und Mineralogie standen im Mittelpunkt der im Jahr 1817 gestarteten Forschungsreise. Im Lauf der Expedition, die für den Naturforscher Johann Natterer mit 18 Jahren Aufenthalt in Brasilien am längsten gedauert hat, kamen unzählige ethnografische Objekte wie Schmuck, Waffen und Bekleidung hinzu. Viele dieser Gegenstände sind im neu eröffneten Weltmuseum in Wien zu sehen.

NHM/Alice Schumacher

Aquarell und Stoffpräparat eines Roten Piranhas: Natterer war der Erste, der ein Exemplar des Fischs sammelte - weswegen dieser auch als Natterers Sägesalmler bekannt ist

Die zoologischen, botanischen und mineralogischen Sammlungen gehören heute zu den Beständen des Naturhistorischen Museums Wien (NHM). Für die Wissenschaft sind sie nach wie vor von Bedeutung. Unzählige Pflanzen wurden im Rahmen der Brasilien-Expedition erstmals beschrieben. Etwa die Gattung Philodendron wurde einst von Expeditionsteilnehmer Heinrich Wilhelm Schott im Rahmen der Nachbearbeitung aufgestellt.

„Urmeter“ für Forscher

„Der Großteil der vor 200 Jahren gesammelten Pflanzen war damals unbekannt“, erklärte Christa Riedl Dorn, die Direktorin des Archivs für Wissenschaftsgeschichte des NHM im Gespräch mit ORF.at. „Die Pflanzensammlung ist heute insbesondere für brasilianische Forscher wichtig, die das Herbar sozusagen als Urmeter gebrauchen.“

NHM/Alice Schumacher

Die Exotik der Tierwelt Brasiliens lag im besonderen Interesse der Expedition

Die Tierwelt Brasiliens von vor 200 Jahren ist dank der Expedition in Form Tausender Säugetiere, Vögel, Amphibien, Fische, Insekten und Würmer dokumentiert. Natterer, der in einem Umfang gesammelt hat wie kein anderer der insgesamt 14 Expeditionsteilnehmer, hat sich zu Lebzeiten noch die Bezeichnung „Prinz der Sammler“ eingehandelt. „Natterer hat fast 12.000 Vögel nach Wien geschickt“, erzählte Riedl-Dorn zur Verdeutlichung der Dimension.

Erst im Jahr 1835 kehrte er nach Österreich zurück, wobei ihn nicht nur die Forschung in Brasilien gehalten hat: „Er hat in Brasilien geheiratet und mit seiner Frau drei Kinder bekommen. Der Briefverkehr von damals zeugt von Ausreden Natterers, warum er noch nicht zurückkehren könne“, so Riedl-Dorn, die Autorin eines Buches über Natterer ist, über die menschliche Ebene, die zur einmaligen naturkundlichen Sammlung geführt hat.

Schlechte Stimmung

Das Zwischenmenschliche hat die Expedition von Beginn an bestimmt. Statt Natterer, der ursprünglich als Expeditionsleiter vorgesehen war, wurde kurzfristig der Botaniker Johann Christian Mikan Leiter der Forschungsreise. Riedl-Dorn: „Die beiden konnten sich nicht ausstehen.“ Die Überfahrt des Forschungstrosses erfolgte auf zwei Schiffen, von denen jenes mit Natterer an Bord mit mehreren Wochen Verspätung in Rio de Janeiro ankam, was den weiteren Verlauf der Reise entscheidend bestimmte.

Getrennte Wege

Die 14 Personen, zu denen auch der Botaniker Johann Pohl, der Landschaftsmaler Thomas Ender, der Präparator und Jäger Ferdinand Sochor und Gastteilnehmer wie die bayrischen Forscher Johann Spix und Carl Martius sowie der italienische Botaniker Giuseppe Raddi zählten, teilten sich in mehrere Gruppen auf, um die Zeit besser nutzen zu können. Sie erkundeten das unbekannte Land getrennt voneinander, was auch den internen Konflikten geschuldet war.

NHM/Alice Schumacher

Johann Natterer verbrachte 18 Jahre in Brasilien

Im Juni 1818 wurden erste Sammlungen in die Heimat verschifft. Auch die ersten Teilnehmer kehrten aus gesundheitlichen Gründen zurück. Bis 1821 war der Großteil der Reiseteilnehmer heimgekehrt, während Natterer zunehmend das Sammelfieber packte, das ihn bis Mitte der 1830er Jahre bleiben ließ, um Zehntausende Objekte nach Wien zu senden.

Unbedankte Teilnehmer

Anlässlich des 200-Jahr-Jubiläums der Expedition, das vom NHM im November in Form eines Symposiums gefeiert wurde, gelte es aber auch etliche Missverständnisse zurechtzurücken, wie Riedl-Dorn im Interview betonte. „Die Brasilien-Expedition hat sich als Heldengeschichte mit Natterer im Mittelpunkt eingebrannt, was viele Leistungen wie etwa jene des Botanikers Pohl schmälert, der über 30.000 Pflanzen mitgebracht hat“, so Riedl Dorn.

Auch die Leistungen von Mikans Frau, die eigentlich hinsichtlich der Verpflegung mit war, aber genauso Tiere präparierte, seien bisher unter den Tisch gefallen, so Riedl-Dorn, die auch mit Klischeebildern des durch die Lande streifenden Forschers und Sammlers aufräumt.

NHM/Alice Schumacher

Rochen von Johann Natterer

„Natterer hat auch gegen Geld sammeln lassen, er tauschte in Form von Glasperlen mit der indigenen Bevölkerung und er hat für seine Zwecke Sklaven gekauft, mit denen er einen Umgang pflegte, zu dem auch körperliche Gewalt gehört hat“, rückte Riedl-Dorn verromantisierte Bilder zurecht: „Bekannte Forscher wie Alexander von Humboldt haben sich zu jener Zeit längst deutlich gegen das Ausbeuten von Sklaven ausgesprochen.“

Metternich als Schnittstelle

Der berühmte Naturwissenschaftler Alexander von Humboldt steht mit der Brasilien-Expedition der Habsburger im direkten Zusammenhang. Er war in das Vorhaben beratend involviert, was mit den guten Kontakten von Staatskanzler Clemens Metternich zu Humboldt zu tun hatte, der bei der Unternehmung eine zentrale Rolle in der Organisation gespielt hat, und der die neue Achse Österreich - Brasilien ursächlich angestoßen hat.

Es war Metternich, der Kaiser Franz I. zur Allianz mit Übersee in Form einer Hochzeit geraten hat. Brasilien wurde damals vom portugiesischen Herrscherhaus regiert, das vor Napoleon die Flucht nach Südamerika ergriffen hatte. Es war eine Hochzeit aus strategischen Gründen.

Wirtschaftliche Interessen

Und es war nicht allein die Liebe zur Naturwissenschaft, die Metternich veranlasst hat, viel Geld in die Expedition zu stecken. „Es gab zu jener Zeit kaum eine Forschungsreise, die keinen wirtschaftlichen Hintergrund hatte“, erklärte Riedl-Dorn die treibende Kraft. „Von Interesse waren vor allem Pflanzen, die viel Ertrag abwerfen, wie schnell wachsendes Holz, das auch in Europa kultivierbar ist. Aber es ging auch darum, den brasilianischen Markt mit österreichischen Erzeugnissen abzutesten.“ Und natürlich ging es bei solchen Forschungsreisen auch um Prestige und den guten Ruf von Herrscherhäusern.

Ein „Brasilianum“ für Wien

Die Unzahl an Exponaten, die innerhalb weniger Jahre aus Brasilien in Wien eingetroffen sind, ließen bald den Platz im Kaiserlichen Naturalienkabinett, wo das Gesammelte zunächst verwahrt wurde, eng werden, was im Jahr 1821 zur Gründung eines eigenen brasilianischen Museums geführt hat.

Das Museum mit der dem damaligen Zeitgeist entsprechenden Exotik befand sich in der Wiener Johannesgasse und wurde zum Publikumsmagneten, der Mitte der 1830er Jahre nach einem auslaufenden Mietvertrag wieder geschlossen wurde. Ein anderes Ausstellungsschicksal ereilte damals viele Mineralien, die in Brasilien gesammelt wurden. Riedl-Dorn: „Etliche Steine wurde dazu verwendet, im Schlosspark Laxenburg eine Grotte auszukleiden.“

Link:

Johannes Luxner, für ORF.at