Kaschmir-Konflikt als Erbe der Spaltung

Es ist ein Krieg, dessen Wurzeln noch immer Blüten treiben: Nach eigenen Angaben wehrten Indiens Streitkräfte seit Beginn dieses Jahres mehr als 20 Grenzübertritte von Kämpfern aus Pakistan ab, die versucht hatten, in die Konfliktregion Kaschmir einzudringen. Hier zeigen sich noch heute die Verwerfungen des Jahres 1947 - der Teilung Britisch-Indiens, die sich heuer zum 70. Mal jährt.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Für Indiens Widerstandskämpfer um Mahatma Gandhi kristallisierte sich schon nach dem Ersten Weltkrieg das Ziel eines unabhängigen, aufgeklärten Indien heraus, das Ideal einer demokratischen Nation. 1942 bahnte sich das Ende der britischen Herrschaft an, der Indische Nationalkongress (INC) gab die Resolution „Quit India“ („Indien verlassen“) heraus, die Unruhen im ganzen Land zur Folge hatte. Die Briten schlugen die Aufstände nieder, konnten die Entwicklungen aber nicht mehr aufhalten. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs wurde eine Interimsregierung eingesetzt, die bis zu einer endgültigen Regelung amtieren sollte.

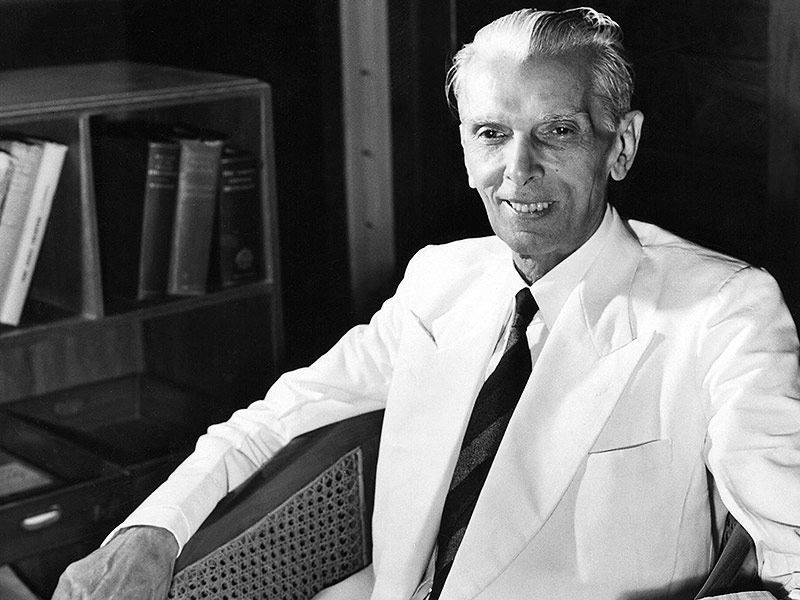

APA/AFP/Files-ACME/Bert Brandt

Jinnah war ein in Großbritannien ausgebildeter Lehrer. Er hatte die Vision eines moderaten muslimischen Staates.

Zwei Religionen, zwei Nationen

Von indischer Seite gehörte INC-Chef Jawaharlal Nehru dieser Regierung an. Sein muslimischer Widerpart, der Anführer der Muslim-Liga, Mohammad Ali Jinnah, weigerte sich jedoch, der Regierung anzugehören, und forderte einen unabhängigen muslimischen Staat. Indiens Muslime wurden in Institutionen marginalisiert und auch gesellschaftlich ausgegrenzt. Im Lauf der Jahre war der Wunsch nach zwei unterschiedlichen Nationen unter Indiens Muslimen populär geworden.

Ab 1940 strebte die Muslim-Liga offiziell die Gründung eines Staates „Pakstan“ (als Akronym für Punjab, Afghania, Kaschmir, Sindh und Belutschistan). Auf Persisch und Urdu bedeutet Pakistan „Land der Reinen“. Für den heute als Gründer Pakistans verehrten Jinnah war eine Aufteilung nur natürlich: Für ihn gehörten Muslime und Hindus historisch und kulturell unterschiedlichen Nationen an. In einem Hindu-Staat seien Muslime stets „in Sorge und können niemandem trauen“.

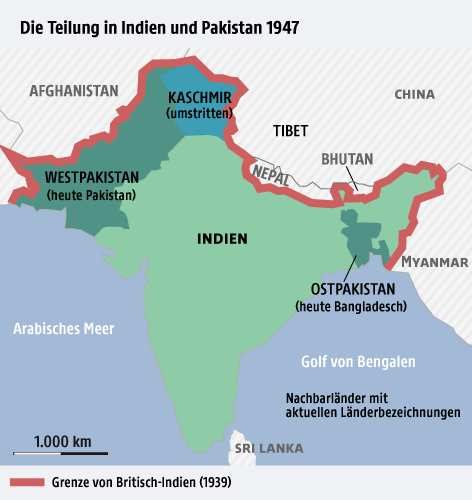

Grafik: ORF.at; Quelle: Wikipedia

Die Mehrheit des Indischen Nationalkongresses stellte sich gegen eine Spaltung. Besonders Gandhi war überzeugt, Hindus und Muslime sollten in einem gemeinsamen Indien leben, die beiden Religionen stünden nicht im Gegensatz. „Dieser Doktrin zuzustimmen, ist für mich eine Verleugnung Gottes“, so Gandhi. Doch die Eskalation war bereits im Gange. Nach schweren Gewaltausbrüchen zwischen Hindus und Muslimen wuchs in London die Angst vor einem Bürgerkrieg.

Unabhängigkeit an unterschiedlichen Tagen

1946 entsandte die britische Regierung Lord Louis Mountbatten nach Indien, der als letzter Vizekönig die Unabhängigkeit regeln sollte. Er verlegte den Zeitpunkt des Abzugs der Briten um ein Jahr vor, auf August 1947. Der Indian Independence Act (auch „Mountbattenplan“) schrieb die Aufteilung Britisch-Indiens - nun unter großem Zeitdruck - fest. Nehru, Jinnah und Mountbatten willigten ein.

„Die Teilung Britisch-Indiens war schlecht geplant und brutal ausgeführt“, schreibt Yasmin Khan von der Universität Oxford im britischen „Guardian“. Es habe eine weitläufige Vorstellung der Teilung gegeben, aber keine Ahnung über die tatsächliche Umsetzung - „ein Lehrbuchbeispiel für ein Machtvakuum“, so Khan.

APA/AFP

Lord Mountbatten mit Ehefrau Edwina und Mahatma Gandhi: Das Vizekönigspaar und die Freiheitsikone

Um Mitternacht des 15. August 1947 entstanden die neuen unabhängigen Staaten, ein Datum, das auch das Ende der Kolonialherrschaft auf dem Subkontinent besiegelte. Damit Mountbatten an beiden Zeremonien der Machtübergabe teilnehmen konnte, fanden die Feierlichkeiten in Pakistan am 14. August statt und einen Tag später in Indien. Seither feiern die beiden Staaten auch nicht am selben Tag ihre Unabhängigkeit. Der neue Grenzverlauf wurde erst einen Tag später bekannt. Er gründete Ost- und Westpakistan, woraus später Bangladesch und Pakistan hervorgehen sollten. Durch Punjab im Nordwesten und die Bengalen im Osten wurden eisern neue Grenzen gezogen.

Entzweites Land

Schon im Vorfeld der Unabhängigkeit gab es immer wieder Unruhen, besonders in den Gebieten zwischen den neuen Fronten. Und die Folgen der unorganisierten Aufspaltung waren verheerend: Eine beispiellose Umsiedlung erfolgte, innerhalb von drei Jahren wanderten mehr als zehn Millionen Menschen über die neuen Grenzen - Hindus und Sikhs nach Indien, Muslime nach Pakistan. Dörfer und Familien wurden auseinandergerissen. Millionen waren von einem Tag auf den anderen auf der nun falschen Seite. Im Zuge der Aufteilung wurden rund 20 Millionen Menschen vertrieben oder umgesiedelt. Mehr als 600 Flüchtlingslager waren auf dem Subkontinent nötig. Bis zu einer Million Menschen starben durch Gewaltausbrüche und Pogrome beider Seiten, durch politisch geschürten Hass entzündet - eine der schlimmsten Katastrophen des 20. Jahrhunderts, so Khan.

Jahre später kam es zur weiteren Teilung Pakistans. Immer wieder entzündeten sich Konflikte zwischen dem Ost- und dem Westteil, meist an Eigenständigkeitsansprüchen des Ostens. Der Streit eskalierte 1971 in Unruhen, gegen die Westpakistan das Militär einsetzte. Erneut fanden mehr als eine Million Menschen den Tod. Als Indien intervenierte, konnte sich der Osten zum Staat Bangladesch abspalten.

APA/AFP; APA/AFP/Narinder Nanu (Montage)

Millionenmetropole Amritsar 1947 und heute: Im Bundesstaat Punjab wurden die Folgen von Krieg und Vertreibung deutlich - er liegt an der Grenze zu Pakistan

Die Konfliktlinie, die bis heute allerdings am stärksten aufrecht ist, zieht sich quer durch die Himalaya-Region Kaschmir. Sie war weitgehend von Muslimen bewohnt, aber von einem hinduistischen Maharadscha beherrscht. Kaschmir wurde von beiden Seiten und später teilweise auch von China beansprucht. Im Oktober 1947 wurde Kaschmir Teil Indiens - und damit waren weitere ethnische Konflikte programmiert.

Erstmals entsandte Indien 1948 Truppen nach Kaschmir, um einem Präventivschlag Pakistans zuvorzukommen. Etwa 60 Prozent der Fläche kamen zu Indien, während der nordwestliche Teil als „Azad Kaschmir“ (Freies Kaschmir) unter pakistanische Verwaltung gestellt wurde. Die Waffenstillstandslinie - Line of Control (LOC) genannt - von 1949 bildet die Grenze. Ein zweiter Krieg um Kaschmir folgte 1965, als bis zu 30.000 pakistanische Soldaten und paramilitärische Kräfte das Gebiet infiltrierten. Immer wieder verschärft sich der Konflikt von Neuem, etwa 2016 nach einem Anschlag auf eine indische Militärbasis in Kaschmir.

Verzicht „wie politischer Selbstmord“

Der Kaschmir-Konflikt steht inzwischen seit 70 Jahren für ein kaum überwindbares Trauma in der Region. „In nicht zu unterschätzendem Maße definiert sich über Kaschmir das nationale Selbstverständnis der beiden großen südasiatischen Staaten“, schreibt Michael Mann von der Humboldt-Universität Berlin für die deutsche Bundeszentrale für Politische Bildung (BPB). Ein einseitiger Verzicht auf die Region käme „einem politischen Selbstmord gleich“. Die Vereinten Nationen (UNO) überwachen den Waffenstillstand in Kaschmir in Form ihrer Beobachtergruppe UNMOGIP seit 1949. Zu einem echten Friedensschluss kam es nie.

Ideal und Wirklichkeit

Indien schaffte es, sich nach der Unabhängigkeit wirtschaftlich stark weiterzuentwickeln, das Wachstum beträgt nun rund sieben Prozent im Jahr. Lebenserwartung und Alphabetisierungsrate stiegen an. Gleichzeit ist die Kluft zwischen Arm und Reich enorm, laut Weltbank leben 21 Prozent der Bevölkerung von weniger als zwei Dollar pro Tag. Hinzu kommen Geldwäsche, Korruption und wachsender Hindu-Nationalismus.

Auch in Pakistan kollidierten die Ideale der Staatengründer mit der Wirklichkeit. Das Militär putschte sich seit der Unabhängigkeit dreimal an die Macht. Die wirtschaftliche Lage bleibt prekär. In Teilen des Landes gibt es Unabhängigkeitsbestrebungen und ethnische Auseinandersetzungen.

In Afghanistan mischte der pakistanische Geheimdienst seit dem Einmarsch der Sowjetunion 1979 entscheidend mit und soll die islamistischen Taliban aufgebaut haben. Auch in Kaschmir wurden militante Gruppierungen gefördert. Auch aktuell befindet sich das Land in einer politischen Krise: Nawaz Scharif, wiederholt Ministerpräsident Pakistans, wurde kürzlich wegen Korruptionsverdachts abgesetzt.

Misstrauen ist geblieben

Inzwischen sind Indien und Pakistan Atommächte - die regionalen Konflikte werden daher global mit Sorge gesehen. Zwar bemühen sich die beiden Länder immer wieder um Annäherung. Das Verhältnis zwischen Islamabad und Neu-Delhi ist aber weiterhin von tiefem Misstrauen geprägt. Heute leben in der Region rund eine Milliarde Menschen, die zum Zeitpunkt der Teilung noch nicht geboren waren und dennoch eine Art Kalten Krieg fortführen.

Links: