Bilder vom Sehen und vom Fühlen

Maria Lassnig gilt als eine der wichtigsten Malerinnen der Gegenwart - und das weit über die Grenzen Österreichs hinaus. Ihr künstlerischer Werdegang führte die gebürtige Kärntnerin von Wien über Paris und Berlin nach New York, bevor sie eine Professur an der Angewandten wieder zurück in die Heimat brachte. Die Albertina zeigt unter dem Titel „Zwiegespräche“ eine spannende Auswahl an Zeichnungen und Aquarellen der 2014 verstorbenen Künstlerin.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Body-Awareness, die Auseinandersetzung mit dem eigenen Körper und das Sichtbarmachen der Empfindungen, standen früh im Mittelpunkt von Lassnigs Werken. Erste Zeichnungen, die noch zu Schulzeiten in Kärnten entstanden, zeigen bereits ihr außergewöhnliches Talent. Das eigene Porträt wird sie durch alle Jahrzehnte, Phasen und Stile ihrer Entwicklung begleiten und bleibt das zentrale Thema der Künstlerin.

Maria Lassnig; ORF.at/Dominique Hammer (Foto)

Selbstportrait, 1945 (l.); Ohne Titel (Selbstporträt), 1942 – ein frühes Selbstbildnis Lassnigs (r.)

„Es gibt zu wenig Wörter“

Nach einer sehr traditionellen Ausbildung an der Akademie in Wien übten besonders Aufenthalte in Paris in den 50er und 60er Jahren einen großen Einfluss auf die junge Lassnig aus. „Die akademische Ausbildung in der Nazi-Zeit hat den Schülern nur alte Meister geboten, die modernsten waren Leibl und Thoma, Egger-Lienz ist schon für gefährlich, expressiv gehalten worden. Man sah weder Impressionisten noch Expressionisten, Manet, Cezanne, Van Gogh, Kokoschka, alle waren von der Schule verbannt“, erinnerte sich die Malerin einst. Ihr Ansatz war: „Es gibt zu wenig Wörter, deshalb zeichne ich ja.“

Paris eröffnete Lassnig völlig neue Möglichkeiten und Perspektiven, die Gelegenheit, sich auszuprobieren. Sie intensivierte die Idee, nicht nur Gesehenes, sondern auch Gefühltes in Bildsprache festzuhalten. Hier fand sie ihren eigenen Weg, ihre Körperdarstellungen zwischen Abstraktion und Realitätsabbildung anzusiedeln. „In nur wenigen Jahren hat Lassnig aufgeholt, was in Österreich nicht sichtbar war“, so Kuratorin Antonia Hoerschelmann.

Maria Lassnig; ORF.at/Dominique Hammer (Foto)

Selbstporträt, als Zitrone, 1949 – Lassnig entdeckt den Surrealismus für sich

Die TV-Künstlerin

Nach Paris prägte auch Lassnigs Zeit in New York (1968 bis 1980) ihre Arbeit maßgeblich. Vor allem das über den gesamten Tag ausgestrahlte Fernsehprogramm (in Österreich war damals bereits gegen Mitternacht Sendeschluss) inspirierte ihr Schaffen.

Sie besuchte einen Zeichentrickkurs, in der Hoffnung, bei Walt Disney unterzukommen – mehr aus finanzieller Not als aus Überzeugung -, und setzte sich so intensiver mit dem Medium Zeichnen auseinander. Daraus entstanden nicht nur einige Zeichentrickfilme, in denen sie mittels Körpergefühlszeichnungen ihre Erfahrungen visualisierte, sondern auch viele Skizzen (gefertigt während des Fernschauens) sowie Werke, die unweigerlich an Filmstills erinnern.

Maria Lassnig; ORF.at/Dominique Hammer (Foto)

„Was fällt mir beim Wort Hund ein?“, 1980 – Aquarell und Buntstift

Sichtbare Intimität

Die von Hoerschelmann kuratierte Ausstellung legt ihren Fokus auf die Zeichnungen und Aquarelle Lassnigs. Eine gelungene Zusammenfassung zweier wesentlicher und auf den ersten Blick gegensätzlicher künstlerischer Ansätze. Auf der einen Seite die einfachen und gleichermaßen ausdrucksstarken, an Egon Schiele erinnernden Linien, auf der anderen die bewusst gesetzten, für sie typischen Farbflächen. Lassnig selbst sagte: „Die Zeichnung kommt der Idee am nächsten.“

Maria Lassnig; ORF.at/Dominique Hammer (Foto)

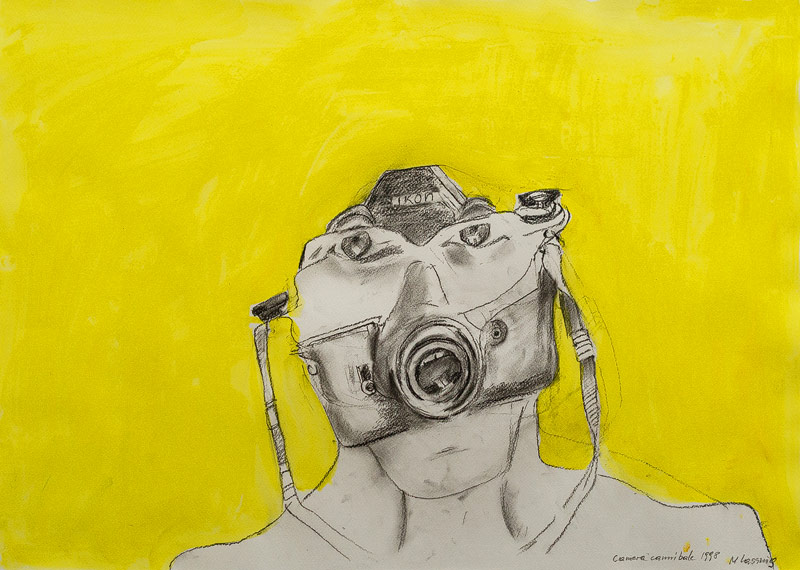

Camera Cannibale, 1998

Diese Zeichnungen selbst gelten bei Lassnig als den Gemälden gleichwertige, autonom abgeschlossene Werke. Die Tatsache, dass die Zeichnungen auf Papier, auf ihrem Schoß und somit näher am Körper und nicht an einer Staffelei stehend entstanden, ergibt eine ganz andere Nähe und sichtbare Intimität.

Innere Zerrissenheit mit viel Humor

Warum die Wahl auf diese „Zwiegespräche“ als Ausstellungsthema fiel, erklärt Hoerschelmann so: „Das Zwiegespräch bezieht sich nicht nur auf die beiden Techniken, sondern auch auf die Zweipoligkeit in Lassnigs Werk – Body-Awareness gegen Realismus, ein steter Konflikt zwischen innen und außen, mit sich selbst und ihrem Gegenüber – sei es ein Mensch, ein Tier oder ein Gegenstand.“

Maria Lassnig; ORF.at/Dominique Hammer (Foto)

Selbstporträt aus dem Jahr 1975 - Lassnigs New Yorker Zeit

Da Lassnig in ihren letzten Lebensjahren kaum Werke verkaufen wollte, zeigt die größtenteils chronologisch aufgebaute Retrospektive auch Unbekanntes aus der Maria Lassnig Stiftung. Erstmals zu sehen sind die Bilder „Vati“ und „Vati und ich“, Aquarelle aus den Jahren 1964 bis 1965, die in abstrakter, fast humoristischer Weise ihre kaum vorhandene Beziehung zum Vater zeigen.

Unstet in der Liebe

Während die Retrospektive einen gekonnten Bogen über das umfassende Werk der Malerin schlägt, bietet das kürzlich erschiene Buch „Maria Lassnig. Die Biografie“ einen detaillierten Überblick über knapp 95 Jahre Maria Lassnig. Kunstwissenschaftlerin und Autorin Natalie Lettner verbrachte drei Jahre intensiv mit dem Nachlass der Malerin und schaffte es so, nicht nur einen umfangreichen Einblick in die Arbeit Lassnigs zu geben, sondern auch den Menschen, die Frau hinter der Arbeit zu beleuchten. So spielen nicht nur Ausbildung und Werdegang, sondern auch Lassnigs unstetes Privat- und Liebesleben eine zentrale Rolle in der Publikation.

Maria Lassnig Stiftung/Kurt-Michael Westermann

Maria Lassnig, um 1993

Ein Jahrhundert Kunstgeschichte

Die Biografie spannt einen Bogen von der nicht ganz einfachen Kindheit der kleinen „Riedi“ über ihre ersten Kontakte mit der Wiener Kunstszene zur Zeit des Nationalsozialismus bis hin zu den diversen Auslandsaufenthalten. Ein nicht unwesentlicher Aspekt von Lassnigs Biografie ist ihr schwieriges Verhältnis zu Männern, angefangen bei ihrem Vater. Zeit ihres Lebens schaffte es keiner, sie an sich zu binden, für sie stand die Liebe der Kunst stets im Weg.

Links:

Anna Hausmann, für ORF.at