Opferlamm und alte Rituale

Er war das erste und gleichzeitig letzte Menschenopfer der Christen: Jesus, der sich laut christlichem Glauben selbst für die Sünden der Welt hingegeben hat, wurde zum Substitut für alle anderen Formen des Opfers. Seine Stilisierung zum Opferlamm durch die Theologie knüpfte an uralte Rituale an und wendete sie zugleich ins Spirituelle.

Dieser Artikel ist älter als ein Jahr.

Die Vorstellung, dass Jesu Tod am Kreuz ein Opfertod und nicht etwa ein politisch motivierter Mord oder ein Justizirrtum war, bildete sich im frühen Christentum heraus: Das sagte der Religionswissenschaftler Hans Gerald Hödl im Gespräch mit ORF.at. In der Folge sei auch die Eucharistie als ein Opfermahl verstanden worden.

Todesstrafe für politischen Aufrührer

Grundsätzlich sei die Kreuzigung einfach „die Todesstrafe für einen politischen Aufrührer“ gewesen, so Hödl. „Dann waren die Anhänger Jesu überzeugt, dass er auferstanden ist.“ Aus einem ganz unkultischen Geschehen machte die Theologie also das einzigartige Opfer, das alle kultischen Opferhandlungen unnötig machte (Hebr 7,27). Eine Zäsur, denn Tieropfer waren ein wichtiger Bestandteil vorderorientalischer Kulte ebenso wie der religiösen Praxis des Judentums.

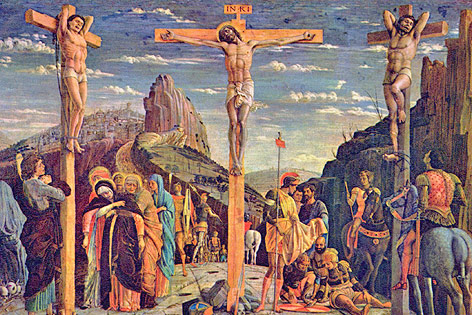

Public Domain

Kreuzigungsgemälde von Andrea Mantegna (um 1460, Louvre)

Im alten Israel wurden Tiere, häufig Schafe und Ziegen, aber auch Rinder und Tauben, mittels Schlachtung geopfert, zuständig dafür waren die Priester im Tempel. Geopfert wurde einmal ihm Jahr zum Pessachfest, daneben gab es den andauernden Opferbetrieb. „Im nachexilischen Israel ist das Opfer am Tempel zentralisiert worden, es gab aber immer noch Vorschriften für das private Opfer“, sagte Hödl. Davon nahmen die Christen bald Abstand: „Die frühen Christen haben schon vor der Zerstörung des zweiten Tempels (70 n. Chr. durch die Römer, Anm.) nicht mehr an Tempel-Opferritualen teilgenommen, sondern stattdessen die Eucharistie als zentrales Ritual eingesetzt.“

Abgrenzung der frühen Christen

Im Zuge einer Abgrenzung der frühen Judenchristen rückte der gekreuzigte Christus selbst an die Stelle des Tempelkults. Dabei müsse man aber davon ausgehen, „dass Jesus und seine Jünger den Opferkult befolgt haben“, so der Religionswissenschaftler. Das erschließt sich auch aus dem Evangelium, wenn Jesus den geheilten Aussätzigen auffordert, zum Opfern in den Tempel zu gehen (Mt 8,1-4).

Public Domain

„Tempel in Jerusalem“ aus einer Pessach-Haggada (1695, Amsterdam)

Das private Opfer diente zum Beispiel dem Zwecke der Reinigung nach einer Geburt, wie es auch von Maria berichtet wird (Lk 2,21-24). Dem Alttestamentler Bernhard Lang zufolge ersetzte die Eucharistie das private Opfer. Hödl: „Die Leute haben nicht mehr selbst geopfert. Sie haben am Tempel die Opfertiere gekauft, sie dem Priester überreicht, und der Priester hat das Opfer für sie durchgeführt, sich einen Anteil behalten und den Rest zurückgegeben.“

Fromme Juden aus dem ganzen Reich kamen zum Tempel, um opfern zu lassen. Der Geldwechsel fand deshalb vor dem Tempel statt. Die bekannte Tempelreinigung Jesu sei übrigens keine „Kritik am Opfer an sich gewesen, sondern an der Form, die der Geldwechsel angenommen hatte“.

Ein „vegetarischer Kult“?

Nach dem Opferritual wurden Teile der Tiere verbrannt, andere gegessen. Dass ihre Rituale von den „staatlich vorgeschriebenen“ Opferbräuchen der Griechen und später der Römer abwichen, habe den Juden Probleme bereitet, so Hödl: „Die sogenannte Mahlgemeinschaft war etwa im alten Griechenland sehr prinzipiell, sie diente als soziales Band.“ Wer davon abwich, wurde schief angesehen.

Im Christentum wurde nun das Pessachmahl durch den Verzehr von Brot und Wein ersetzt, wodurch die frühen Christen an im Mittelmeer-Raum verbreitete Kulte um Vegetationsgottheiten Anschluss finden konnten. Die Kulte um Dionysos sowie jene um Demeter und Persephone (Kore-Mythos) kreisten um den Wechsel der Jahreszeiten, im Zentrum standen Feldfrüchte. Wenig später führte allerdings die Weigerung, nach römischem Staatsritus Tiere zu opfern, wiederum für die Christen zu Verfolgungen.

Vorbild Isaak

Ein Vorbild für das Menschenopfer Jesus findet sich in der Thora: die Beinahe-Opferung Isaaks durch seinen Vater Abraham. Das Christentum habe sehr bald durch die Kirchenväter eine Verbindung von Jesus zu Isaak gefunden, so Hödl. „Aufgrund dessen, dass er das Holz für das Opfer auf den Berg trägt für das Brandopfer, war das Holz bald Verbindung zum Kreuzestod Christi.“ Anders als bei Jesus verhinderte Gott in letzter Sekunde den Opfertod Isaaks.

Public Domain

„Die Opferung Isaaks“ von Domenichino (1627/28, Prado)

Für den Altphilologen Gerhard Baudy ersetzte die Eucharistie nicht das private, sondern das Pessachopfer, wie Experte Hödl sagte. Die „Bindung Isaaks“ (Gen 22,1-19) wird häufig als eine Ersetzung des Menschen- durch das Tieropfer gelesen. „Baudy argumentiert so, dass Mythen keine historischen Ereignisse aufbewahren, sondern soziale Einrichtungen zu der Zeit, in der sie entstanden sind, erklären.“

In der Religion des alten Griechenlands gebe es in Mythen Berichte über Menschenopfer, aber „es ist sehr schwer, daraus zu schließen, dass es wirklich Menschenopfer gab“, so Hödl. In vielen anderen Kulturen ist die Praxis des Menschenopfers nachgewiesen. Gründungsopfer etwa kennt man aus vielen Religionen: Der oder die Geopferte wurde ins Haus eingebaut und sollte als Beschützer wirken. Das Opfer konnte auch als Bote zu Göttern geschickt werden, um ihnen etwas auszurichten.

Osterlamm und Sündenbock

Schon vor dem Osterlamm existierte der Sündenbock. Laut dem Religionsphilosophen Rene Girard kann die friedliche Koexistenz zwischen Menschen in einer Gesellschaft nicht garantiert werden, weil durch den Konflikt des Begehrens, das sich auf dasselbe Objekt richten kann, Gewalt entsteht. „Ein Mittel, diese Gewalt zu kanalisieren, ist es, die aggressiven Impulse auf ein drittes, neutrales Objekt zu richten, einen Sündenbock“, zitierte Hödl.

Buchhinweise

- Gerhard Baudy: Heiliges Fleisch und sozialer Leib. Ritualfiktion in antiker Opferpraxis. In: Gottwald, Franz-Theo, Kolmer, Lothar (Hg.): Speiserituale. Essen Trinken Sakralität. Hirzel Verlag, 2005, 216 Seiten.

- Bernhard Lang: This Is My Body. Sacrifical Presentation and the Origin of Christian Ritual. In: Albert I. Baumgarten, (Hg.): Sacrifice in Religious Experience. Brill Verlag, 2002, 344 Seiten.

- Rene Girard: La violence et le sacre. 1972 Das Heilige und die Gewalt. Patmos Verlag, 2012, 480 Seiten.

Damit werde der Sündenbock, das Objekt der Gewalt, selbst zu einem heiligen Objekt, „die Idee des Heiligen entsteht. Es ist zwar einerseits der Angeklagte, dem die Schuld am Konflikt zugeschrieben wird, andererseits aber durch die Abfuhr der Gewalt, die nun nach außen wirkt, auch der Heilsbringer, das Heilige“, so Hödl.

Das alte Griechenland kannte das Prinzip des Sündenbocks auch: Im Pharmakos-Ritual wurde ein Mensch, oft ein „hässlicher“ Mann mit körperlichen Entstellungen, aus der Stadt gejagt, um damit stellvertretend für alle anderen den jeweiligen Ort zu „reinigen“.

„Lösegeld für viele“

„Nach Girard wurde das Opfer durch die prophetische Kultkritik im Alten Testament und schließlich durch Jesus abgeschafft, der sich selbst freiwillig zum Sündenbock gemacht und damit den ganzen Bereich, dem das Opfer angehört, überschritten habe“, so Religionswissenschaftler Hödl. Im Buch Jesaja (Jes 53,7-10) werden das Lamm und das Sühneopfer, das sich für die Sünden der Menschen geopfert hat, kurz nacheinander erwähnt. Das ganze Leben Christi ist nach christlicher Auffassung eine freiwillige Opfergabe. Er gibt sein Leben hin „als Lösegeld für viele“ (Mk 10,45).

Die Absicht, Jesus ein für allemal als das ultimative Opfer zu konstituieren, sieht Hödl schon im Johannes-Evangelium angelegt: „Bei den Synoptikern (die Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas, Anm.) war das letzte Abendmahl ein Pessachmahl, während es bei Johannes auf den Tag davor verlegt ist.“ Das habe zwei Gründe: Erstens sei das historisch wahrscheinlicher, denn am Festtag sei niemand hingerichtet worden. „Zweitens kann Johannes dadurch den Tod Jesu auf den Tag legen, an dem die Lämmer im Tempel für das Pessachfest geopfert werden, und die Substitution einführen: Jesus ist das wahre Osterlamm.“

Link:

Johanna Grillmayer, ORF.at